Capítulo V - Classificar; tópico VII. O discurso da natureza

A teoria da história natural não é dissociável da teoria da linguagem.

E contudo, de uma a outra, não se trata

- de uma transferência de método.

- Nem de uma comunicação de conceitos,

- ou dos prestígios de um modelo que, por ter tido “sucesso” de um lado, seria tentado no domínio vizinho.

Também não se trata

- de uma racionalidade mais geral que imporia formas idênticas

- à reflexão sobre a gramática

- e à taxinomia.

Mas sim

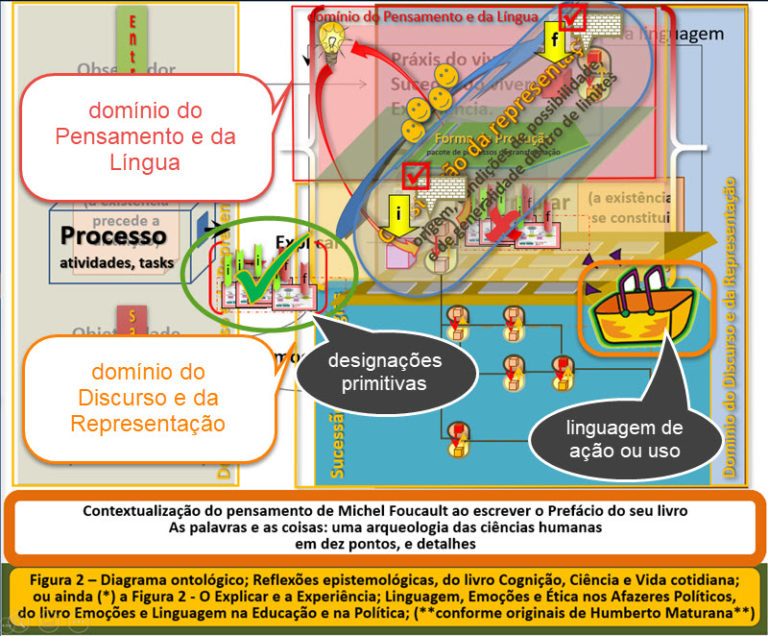

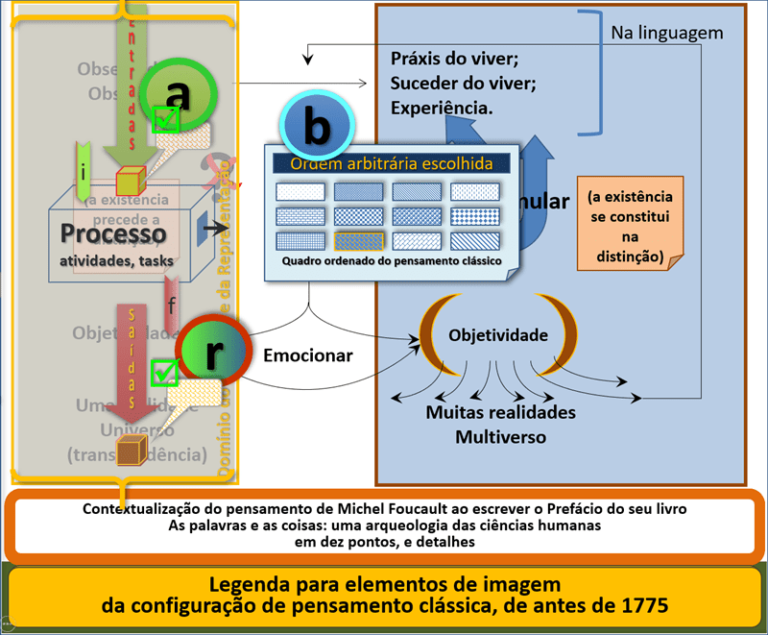

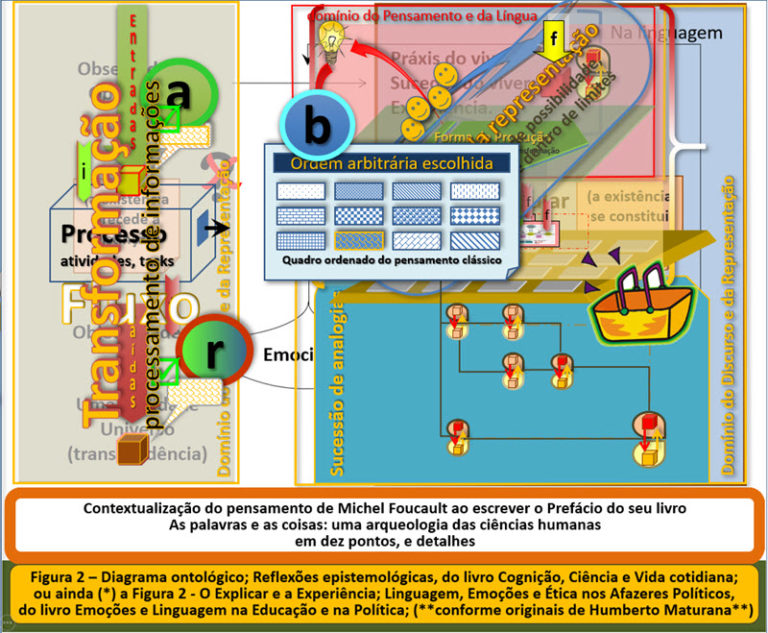

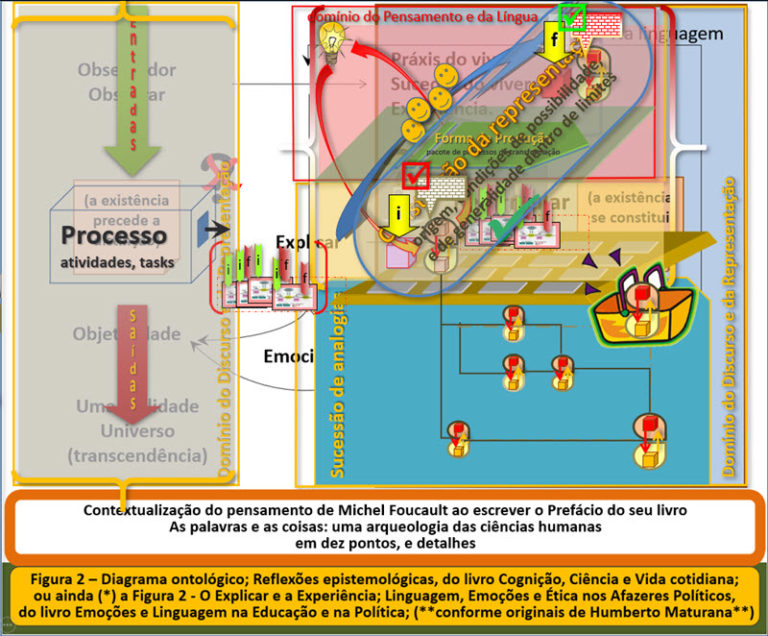

- de uma disposição fundamental do saber que ordena o conhecimento dos seres segundo a possibilidade de representá-los num sistema de nomes.

Houve, sem dúvida, nessa região a que hoje chamamos a vida, muitas outras pesquisas além dos esforços de classificação, muitas outras análises além daquelas das identidades e das diferenças.

Todas, porém, repousavam numa espécie de a priori histórico que as autorizava em sua dispersão, em seus projetos singulares e divergentes, que tornava igualmente possíveis todos os debates de opiniões de que eles eram o lugar.

Esse a priori não é

- constituído por um equipamento de problemas constantes que os fenômenos concretos não cessariam de apresentar como enigmas à curiosidade dos homens;

- tampouco é formado por um certo estado de conhecimentos, sedimentado no curso das idades precedentes e servindo de solo aos progressos mais ou menos desiguais ou rápidos da racionalidade;

- nem mesmo é determinado, sem dúvida, pelo que se denomina a mentalidade ou os “quadros de pensamento” de uma dada época, se com isso se entender o perfil histórico dos interesses especulativos, das credulidades ou das grandes opções teóricas.

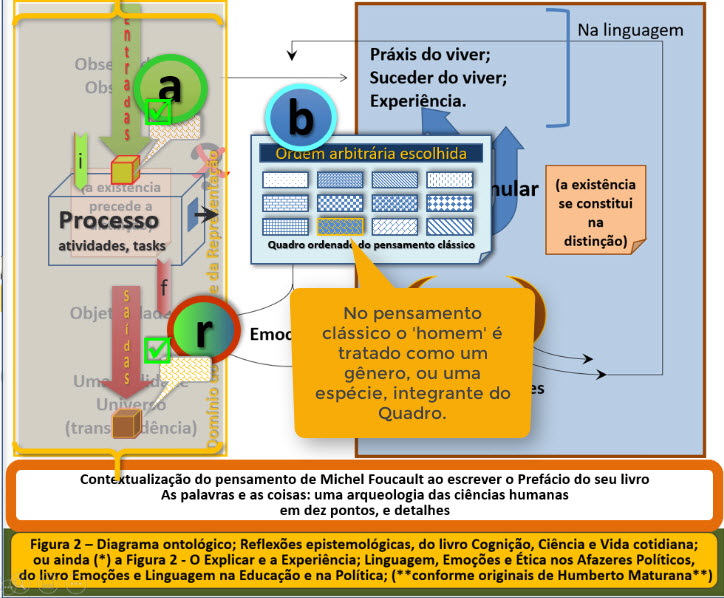

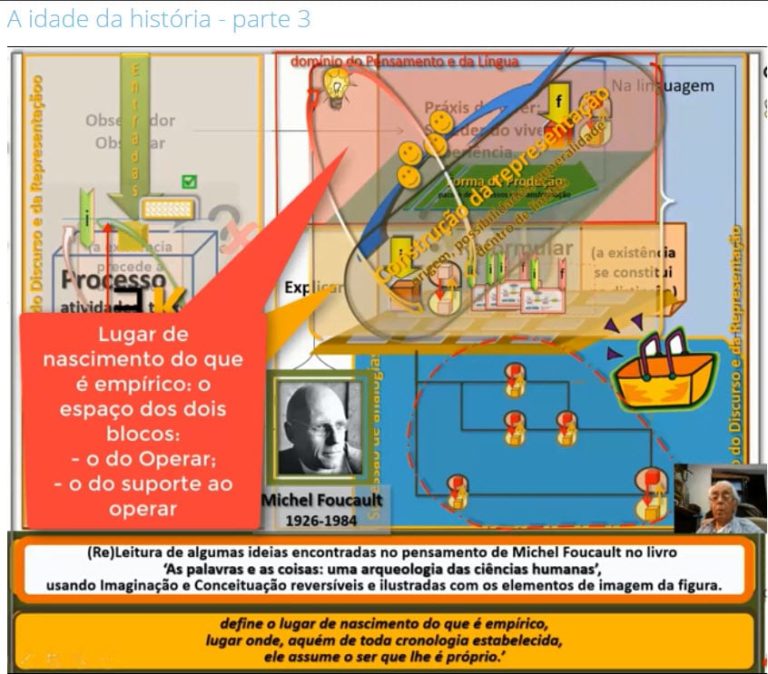

Esse a priori é

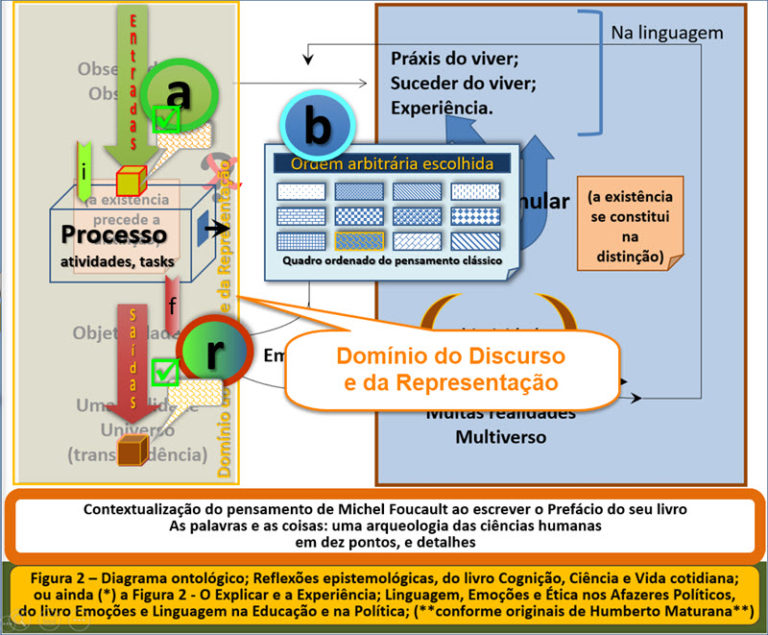

- aquilo que, numa dada época, recorta na experiência um campo de saber possível,

- define o modo de ser dos objetos que aí aparecem,

- arma o olhar cotidiano de poderes teóricos

- e define as condições em que se pode sustentar sobre as coisas um discurso reconhecido como verdadeiro.

O a priori histórico

- que, no século XVIII, fundou as pesquisas ou os debates sobre a existência dos gêneros,

- a estabilidade das espécies,

- a transmissão dos caracteres através das gerações,

é a existência de uma história natural:

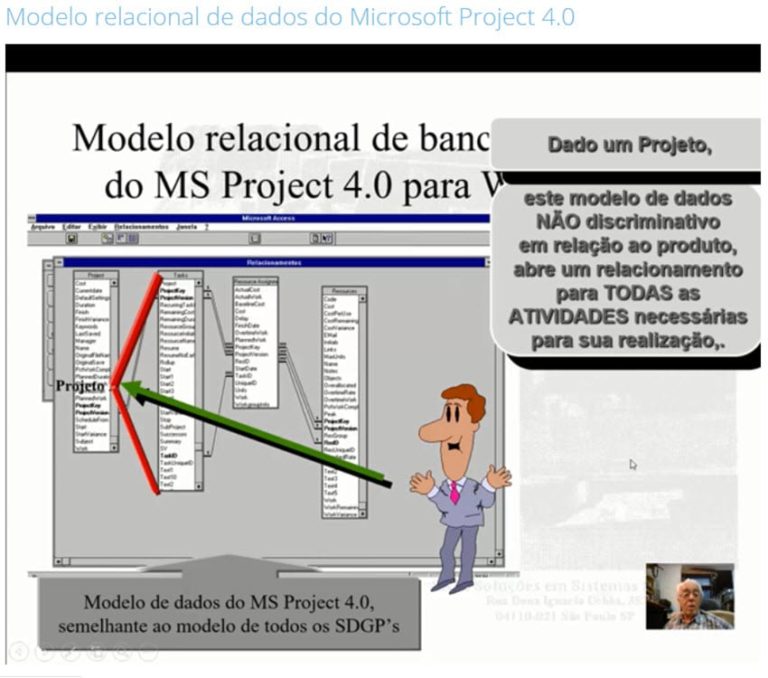

- organização de um determinado visível como domínio do saber,

- definição das quatro variáveis da descrição,

- constituição de um espaço de vizinhanças onde todo indivíduo, qualquer que seja, pode vir localizar-se.

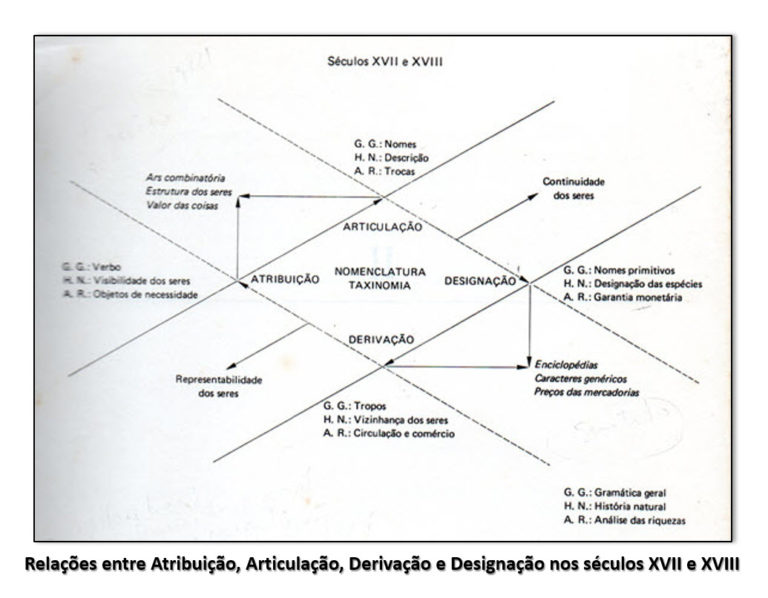

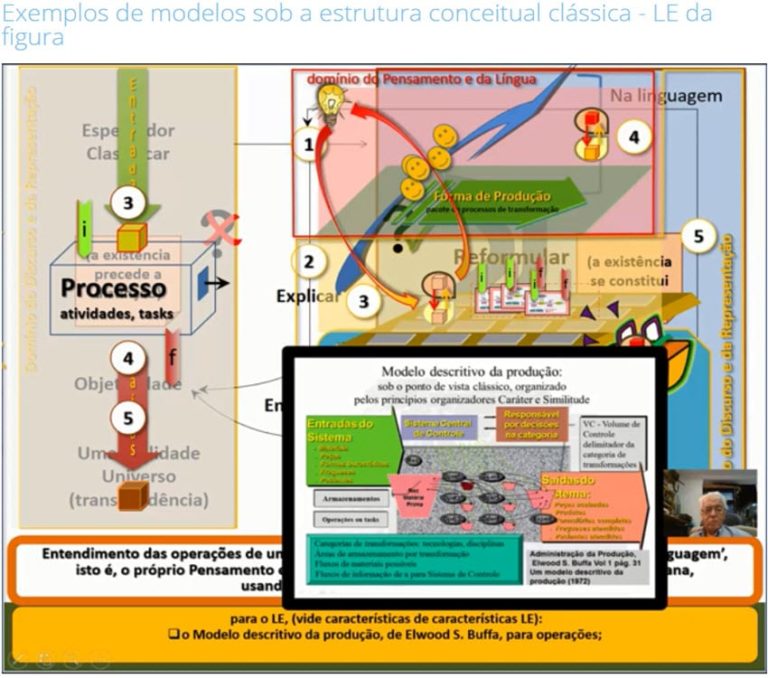

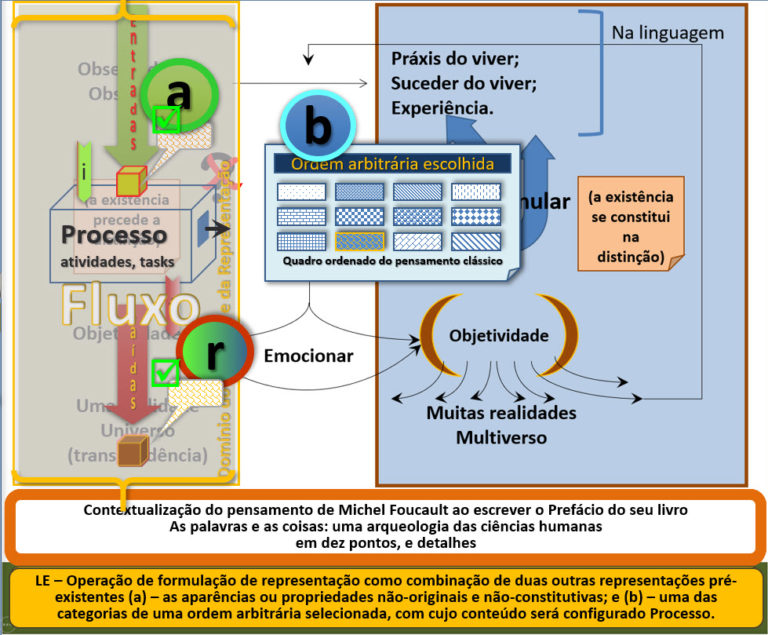

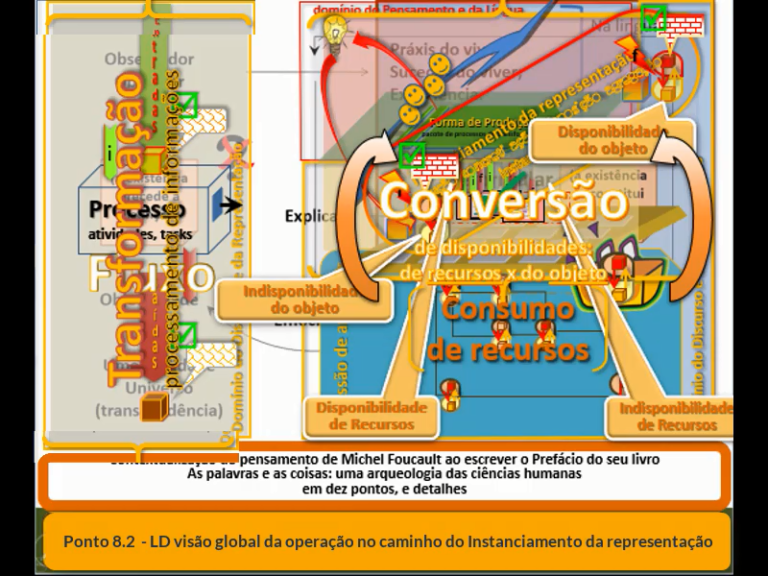

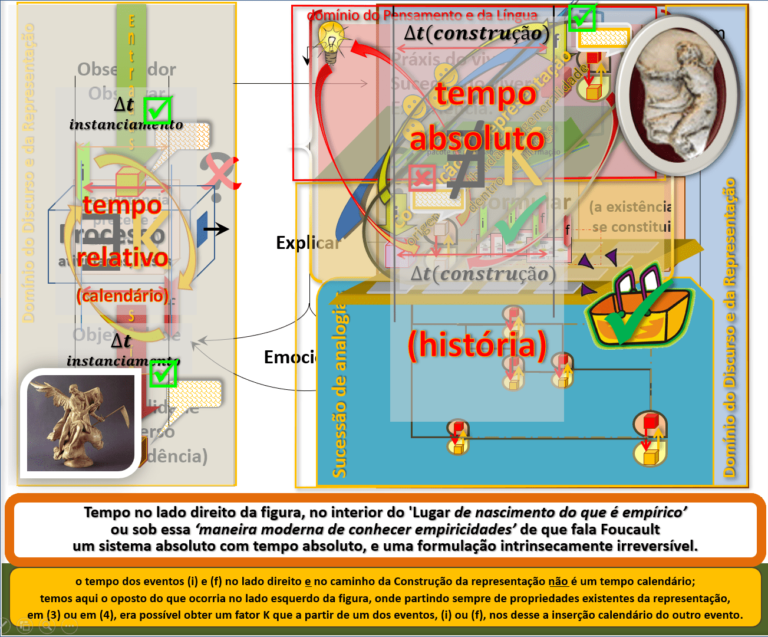

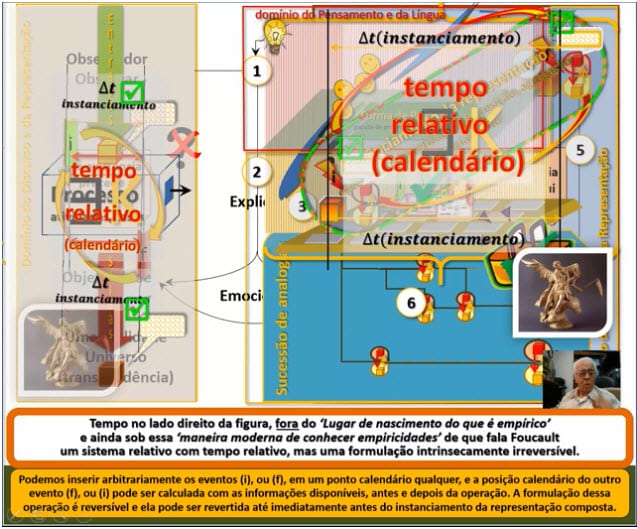

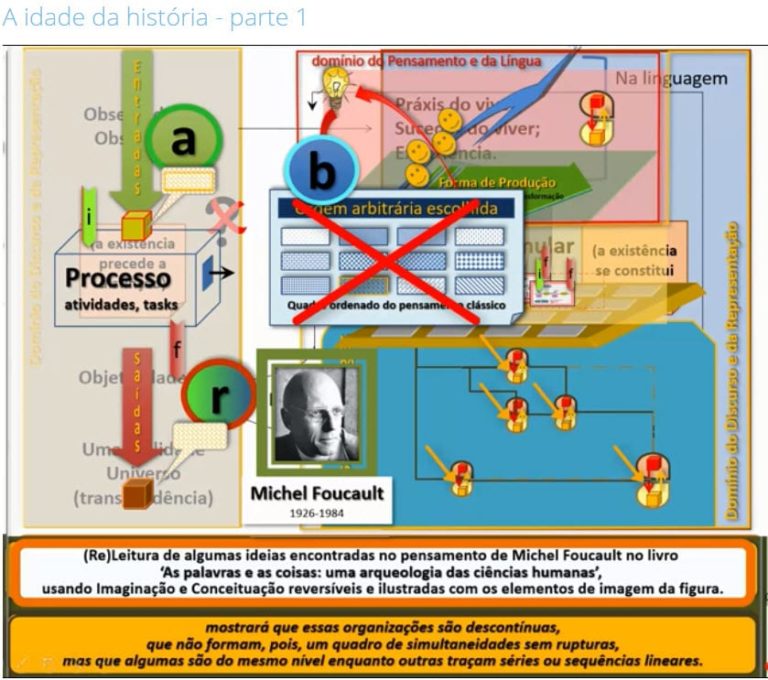

A história natural, na idade clássica, não corresponde à pura e simples descoberta de um novo objeto de curiosidade; recobre uma série de operações complexas que introduzem, num conjunto de representações, a possibilidade de uma ordem constante. Constitui como descritível e ordenável ao mesmo tempo todo um domínio de empiricidade.

O que a aparenta às teorias da linguagem a distingue do que nós entendemos, desde o século XIX, por biologia e a faz desempenhar no pensamento clássico um certo papel crítico.

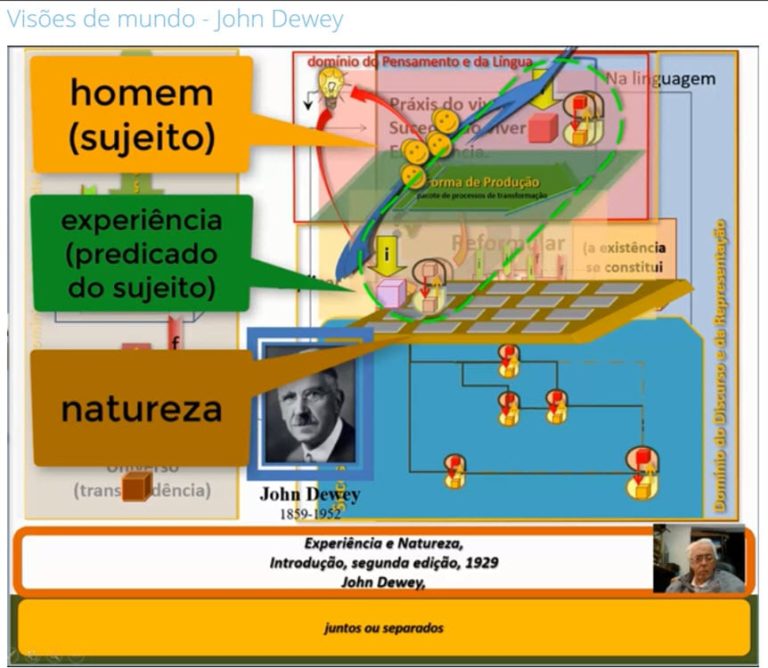

A historia natural é contemporânea da linguagem:

- está no mesmo nível do jogo espontâneo que analisa as representações na lembrança,

- fixa seus elementos comuns

- estabelece signos a partir deles

- e, finalmente, impõe nomes.

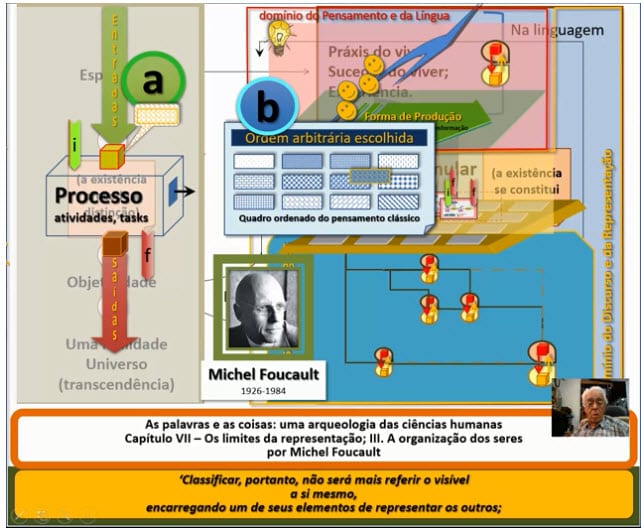

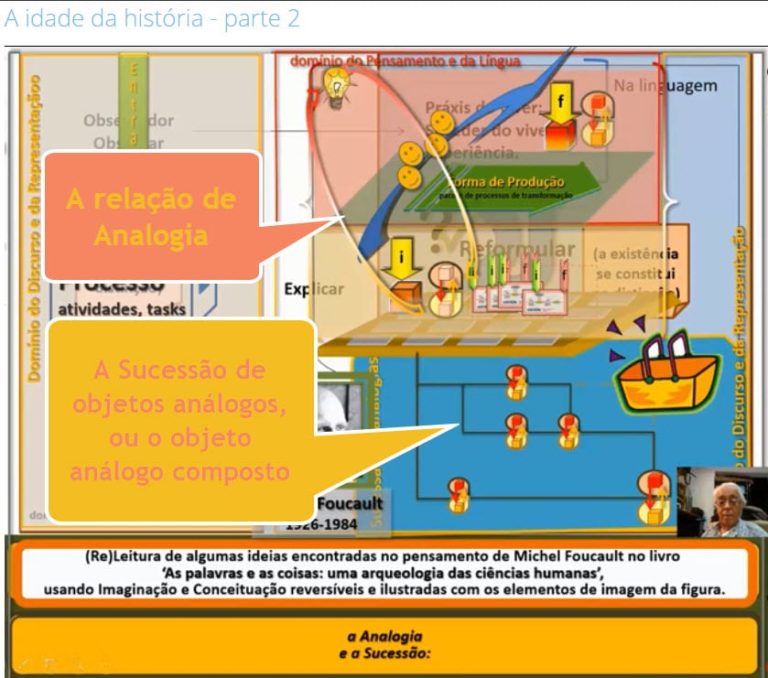

Classificar e falar encontram seu lugar de origem nesse mesmo espaço que a representação abre no interior de si, porque ela é votada ao tempo, à memória, à reflexão, à continuidade.

Mas a história natural só pode e só deve existir como língua independente de todas as outras, se ela for língua bem-feita. E universalmente válida.

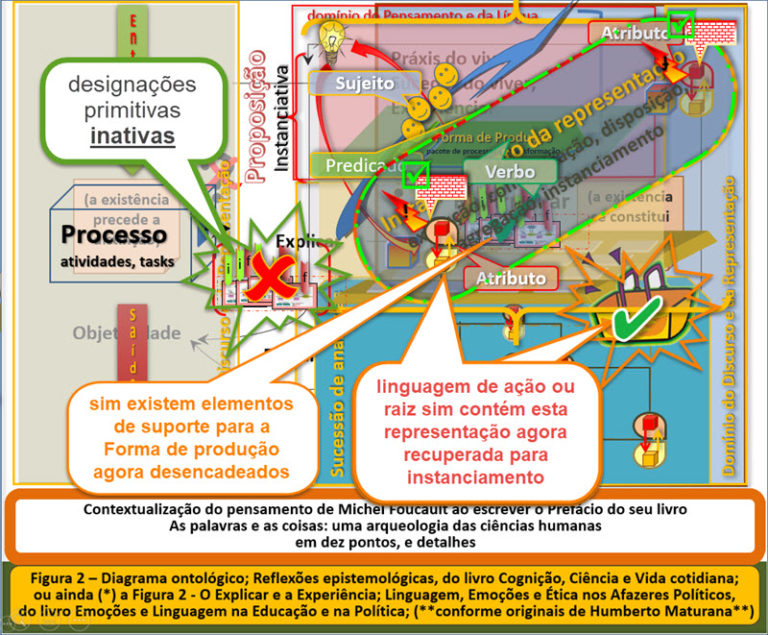

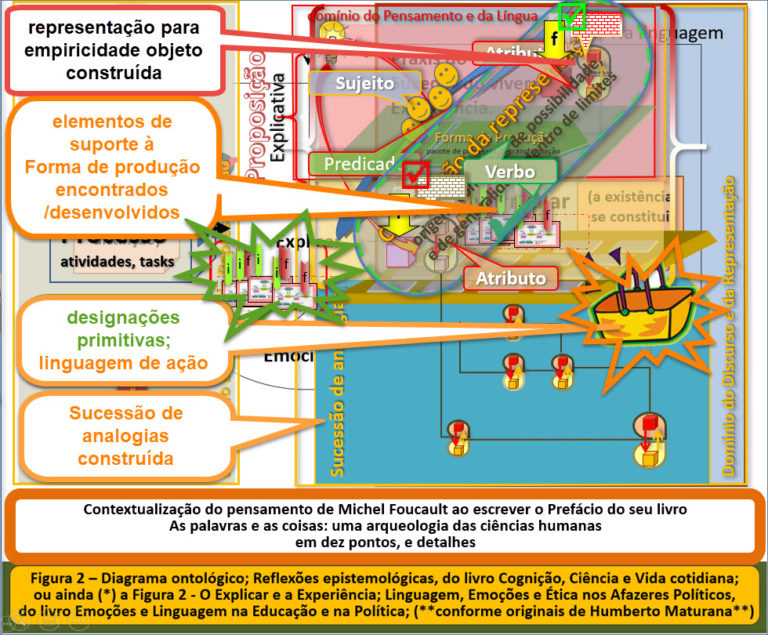

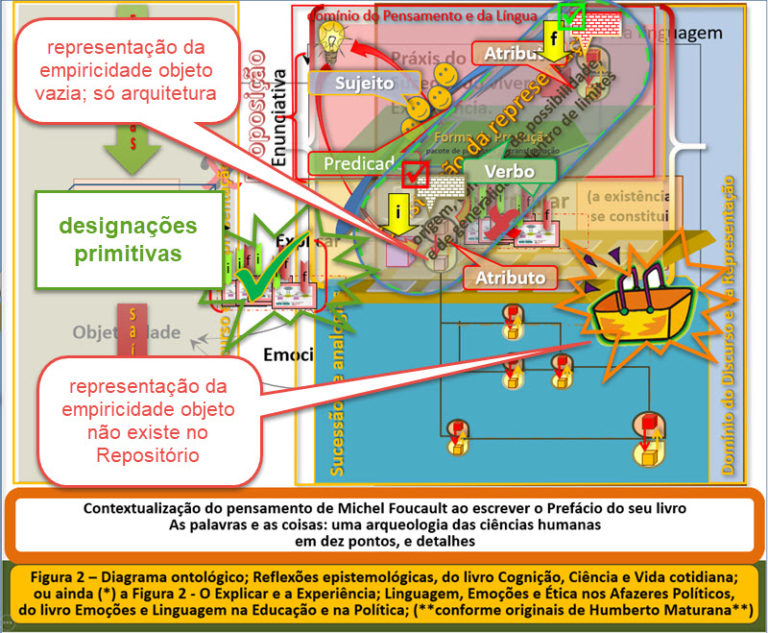

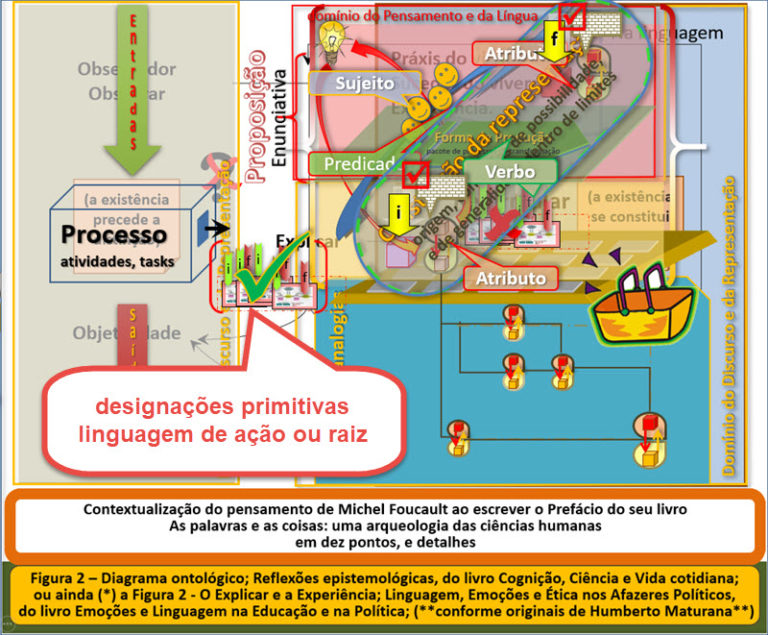

Na linguagem espontânea e “malfeita”, os quatro elementos (proposição, articulação, designação, derivação) deixam entre si interstícios abertos: as experiências de cada um, as necessidades ou as paixões, os hábitos, os preconceitos, uma atenção mais ou menos despertada constituíram centenas de línguas diferentes e que se distinguem somente pela forma das palavras mas, antes de tudo, pela maneira como essas palavras cortam a representação.

A história natural só será uma língua bem-feita se o jogo for fechado:

- se a exatidão descritiva fizer de toda proposição um recorte constante do real (se se puder sempre

- atribuir à representação

- o que aí se articula)

- e se a designação de cada ser indicar, de pleno direito, o lugar que ele ocupa na disposição geral do conjunto.

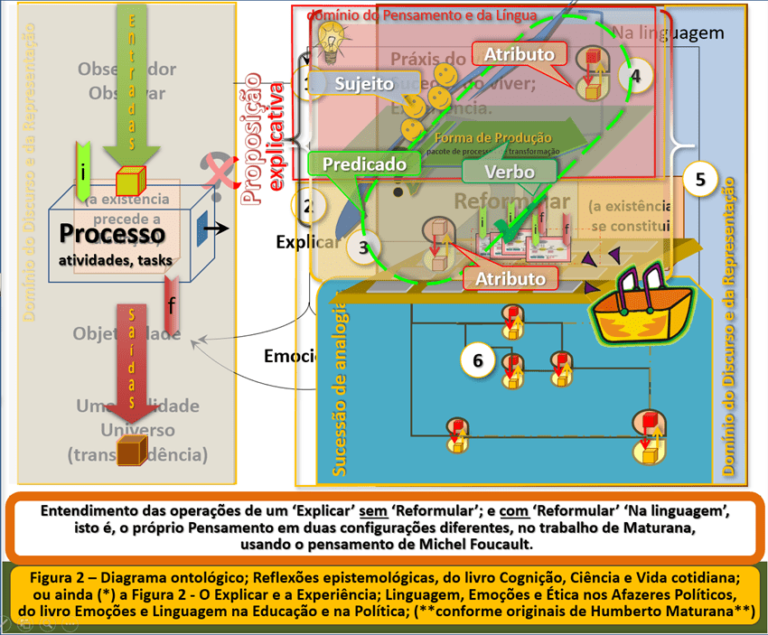

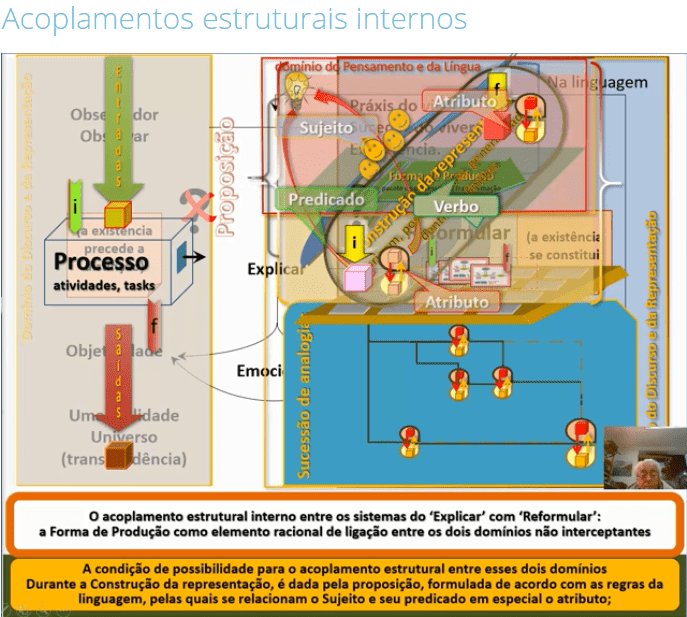

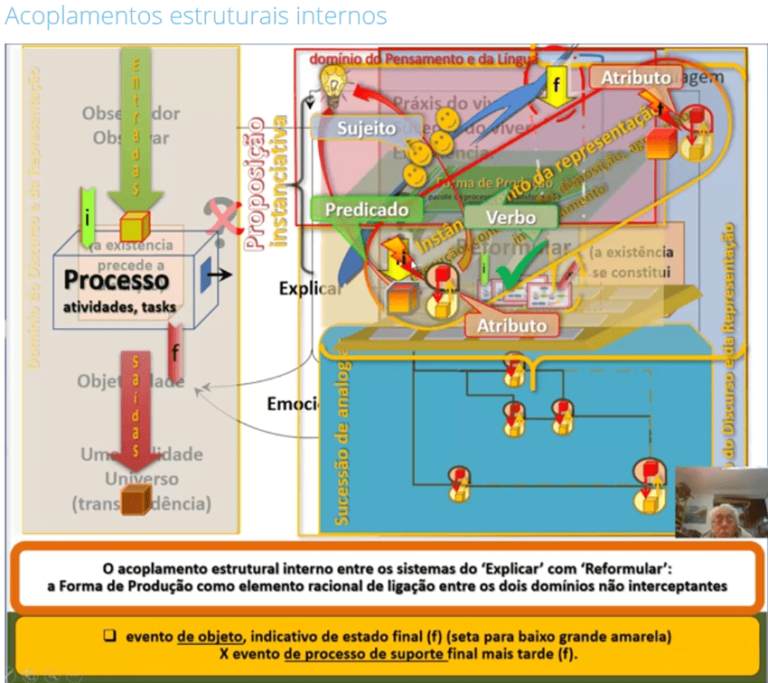

Na linguagem,

- a função do verbo é universal e vazia;

- prescreve somente a forma mais geral da proposição;

- e é no interior desta que os nomes fazem atuar seu sistema de articulação;

- a história natural reagrupa essas duas funções na unidade da estrutura, que articula umas às outras todas as variáveis que podem ser atribuídas a um ser.

E, enquanto

- na linguagem

- a designação, em seu funcionamento individual, está exposta ao acaso das derivações que dão sua amplitude e sua extensão aos nomes comuns,

- o caráter, tal como o estabelece a história natural, permite a um tempo

- marcar o indivíduo

- e situá-lo num espaço de generalidades que se encaixam umas nas outras.

De sorte que, por sobre as palavras de todos os dias (e através delas, pois que realmente cumpre utilizá-las para as descrições primeiras), constrói-se o edifício de uma linguagem de segundo grau, em que reinam enfim os Nomes exatos das coisas:

“O método, alma da ciência, designa à primeira vista qualquer corpo da natureza, de tal sorte que esse corpo enuncia o nome que lhe é próprio, e que esse nome evoca todos os conhecimentos que puderam ser adquiridos no curso do tempo acerca do corpo assim nomeado: de modo que na extrema confusão se descobre a ordem soberana da natureza.”(60)

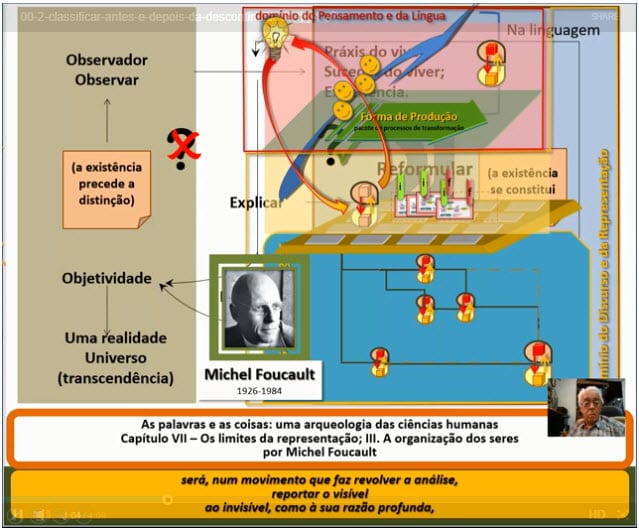

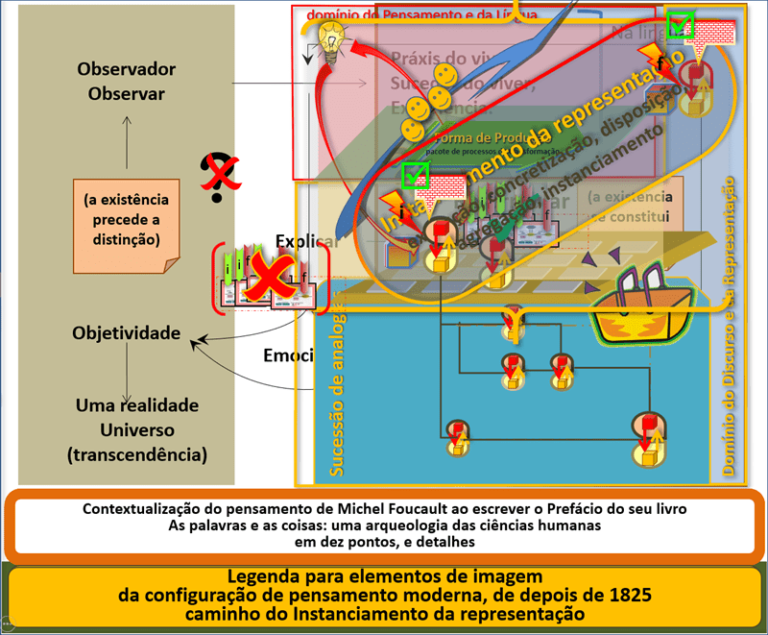

Mas essa nomeação essencial – essa passagem da estrutura visível ao caráter taxinômico – remete a uma exigência onerosa.

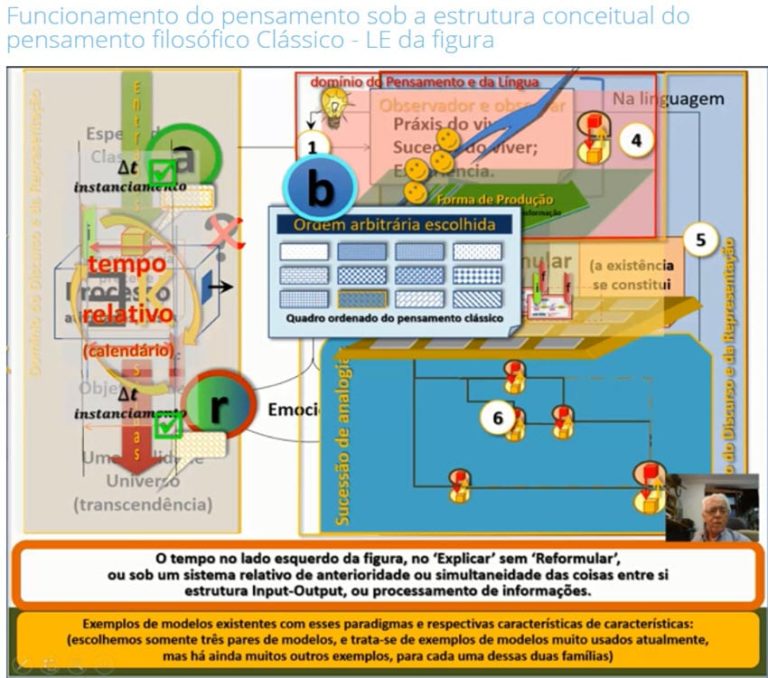

- A linguagem espontânea, para realizar e cerrar a figura que vai

- da função monótona do verbo ser

- à derivação e ao percurso do espaço retórico,

- só precisava do jogo da imaginação: isto é, das semelhanças imediatas.

- Em contrapartida, para que a taxinomia seja possível, é necessário que a natureza seja realmente contínua e na sua plenitude mesma.

Lá onde a linguagem requeria a similitude das impressões, a classificação requer o princípio da menor diferença possível entre as coisas.

Ora, esse continuum que aparece assim no fundo da nomeação, na abertura deixada entre a descrição e a disposição, está suposto bem antes da linguagem e como sua condição.

E não somente porque ele pode fundar uma linguagem bem-feita, mas porque dá conta de toda linguagem em geral.

É a continuidade da natureza, sem dúvida, que dá à memória a ocasião de se exercer quando uma representação, por alguma identidade confusa e mal percebida, evoca uma outra e permite aplicar a ambas o signo arbitrário de um nome comum.

O que na imaginação se oferecia como uma similitude cega não era senão o vestígio irrefletido e confuso da grande trama ininterrupta das identidades e das diferenças.

A imaginação (aquela que, permitindo comparar, autoriza a linguagem) formava, sem que então se soubesse, o lugar ambíguo onde a continuidade da natureza, arruinada mas insistente, se reunia à continuidade vazia, mas atenta, da consciência.

De sorte que não teria sido possível falar, não teria havido lugar para o menor nome, se no fundo das coisas, antes de toda representação, a natureza não tivesse sido continua.

Para estabelecer o grande quadro sem falhas das espécies, dos gêneros e das classes, foi necessário que a história natural utilizasse, criticasse, classificasse e finalmente reconstituísse por sua conta uma linguagem, cuja condição de possibilidade residia justamente nesse contínuo.

As coisas e as palavras estão muito rigorosamente entrecruzadas: a natureza só se dá através do crivo das denominações e ela que, sem tais nomes, permaneceria muda e invisível, cintila ao longe, por trás deles, continuamente presente para além desse quadriculado que, no entanto, a oferece ao saber e só a toma visível quando inteiramente atravessada pela linguagem.

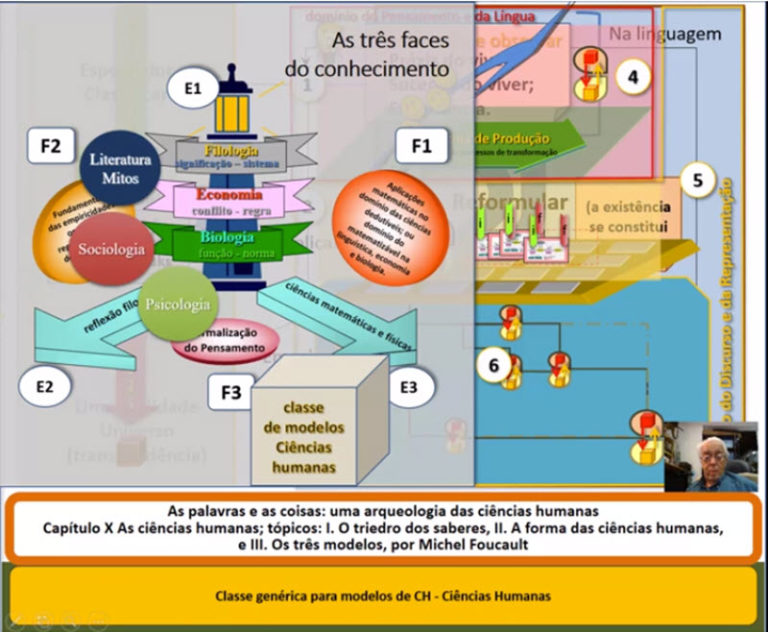

É por isso, sem dúvida, que a história natural, na época clássica, não se pode constituir como biologia.

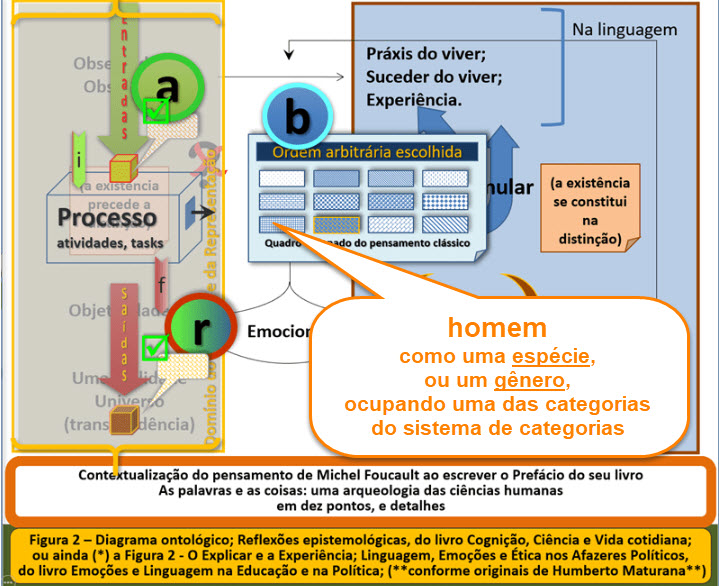

Com efeito, até o fim do século XVIII, a vida não existe. Apenas existem seres vivos.

Estes formam uma, ou antes, várias classes na série de todas as coisas do mundo:

- e se se pode falar da vida,

- é somente como de um caráter – no sentido taxinômico da palavra – na universal distribuição dos seres.

Tem-se o hábito de repartir as coisas da natureza em três classes:

- os minerais, aos quais se reconhece o crescimento, mas sem movimento nem sensibilidade;

- os vegetais, que podem crescer e que são suscetíveis de sensação;

- os animais, que se deslocam espontaneamente(61).

Quanto à vida e ao limiar que ela instaura, pode-se, segundo os critérios que se adotarem, fazê-los deslizar ao longo de toda essa escala.

- Se, com Maupertuis, a definirmos pela mobilidade e pelas relações de afinidade que atraem os elementos uns para os outros e os mantêm ligados, temos de alojar a vida nas mais simples partículas da matéria. Estaremos obrigados a situá-la muito mais alto na série,

- se a definirmos por um caráter carregado e complexo, como o fazia Lineu quando lhe fixava como critérios o nascimento (por semente ou rebento), a nutrição (por intussuscepção), o envelhecimento, o movimento exterior, a propulsão interna dos humores, as doenças, a morte, a presença de vasos, de glândulas, de epidermes e de utrículos(62). A vida não constitui um limiar manifesto a partir do qual formas inteiramente novas do saber são requeridas.

Ela é uma categoria de classificação, relativa, como todas as outras, aos critérios que se fixarem. E, como todas as outras, submetida a certas imprecisões desde que se trate de fixar-lhe as fronteiras.

Assim como o zoófito está na orla ambígua dos animais e das plantas, assim os fósseis, assim os metais se alojam nesse limite incerto em que não se sabe se se deve ou não falar de vida. Mas o corte entre o vivo e o não-vivo jamais é um problema decisivo(63). Como diz Lineu, o naturalista – aquele a quem ele chama Historiens naturalis –

“distingue pela vista as partes dos corpos naturais, descreve-as convenientemente segundo o número, a figura, a posição e a proporção e as nomeia”(64).

O naturalista é o homem do visível estruturado e da denominação característica.

Não da vida.

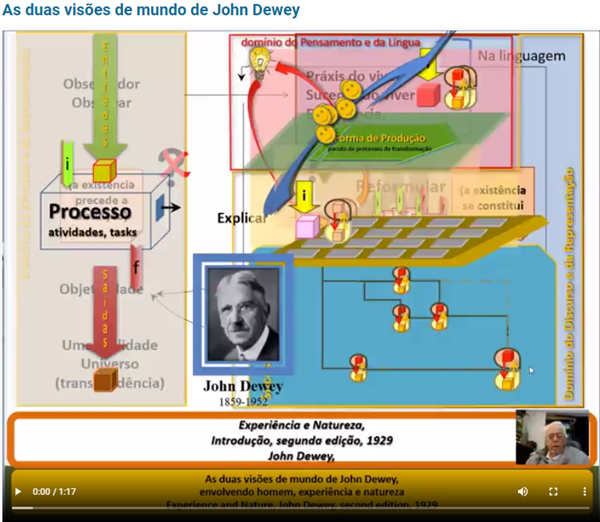

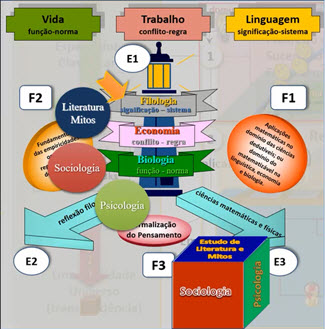

Não se deve, pois, vincular a história natural, tal como se desenrolou durante a época clássica, a uma filosofia, mesmo obscura, mesmo ainda balbuciante, da vida.

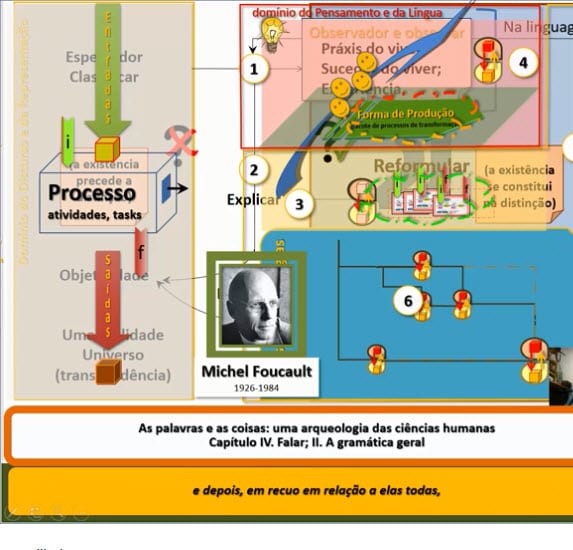

Ela está, na realidade, entrecruzada com uma teoria das palavras. A história natural está situada ao mesmo tempo antes e depois da linguagem; desfaz a de todos os dias, mas para refazê-la e descobrir o que a tomou possível através das semelhanças cegas da imaginação; critica-a, mas para descobrir-lhe o fundamento.

Se a retoma e a quer realizar na sua perfeição, é porque também retorna à sua origem. Passa por sobre esse vocabulário cotidiano que lhe serve de solo imediato e, aquém dele, vai buscar o que pôde constituir sua razão de ser; mas, inversamente, aloja-se por inteiro no espaço da linguagem, pois que ela é essencialmente um uso regulado dos nomes e tem por fim último dar às coisas sua verdadeira denominação.

Entre a linguagem e a teoria da natureza, existe portanto uma relação que é de tipo crítico;

- conhecer a natureza é, com efeito, construir, a partir da linguagem, uma linguagem verdadeira

- que descobrirá, porém, sob que condições toda linguagem é possível e dentro de que limites pode ter ela um domínio de validade.

A questão crítica certamente existiu no século XVIII, mas ligada à forma de um saber determinado. Por essa razão não poderia adquirir autonomia e valor de interrogação radical: não cessou de vagar numa região onde se tratava da semelhança, da força da imaginação, da natureza e da natureza humana, do valor das ideias gerais e abstratas, em suma, das relações entre a percepção da similitude e a validade do conceito.

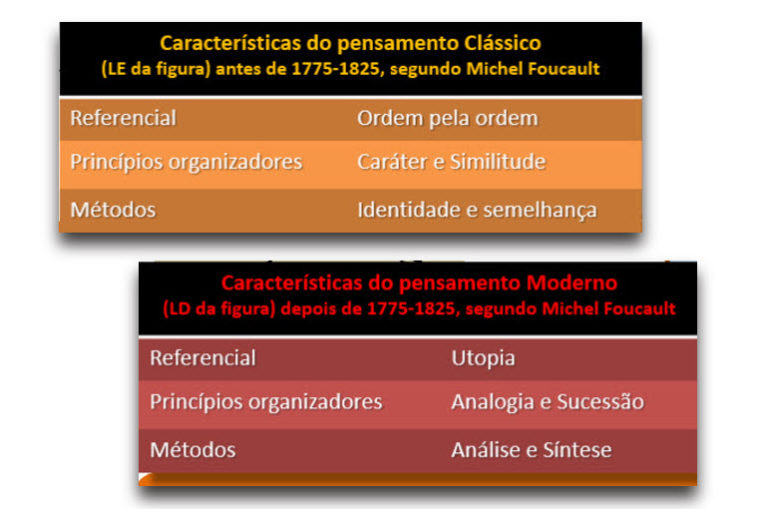

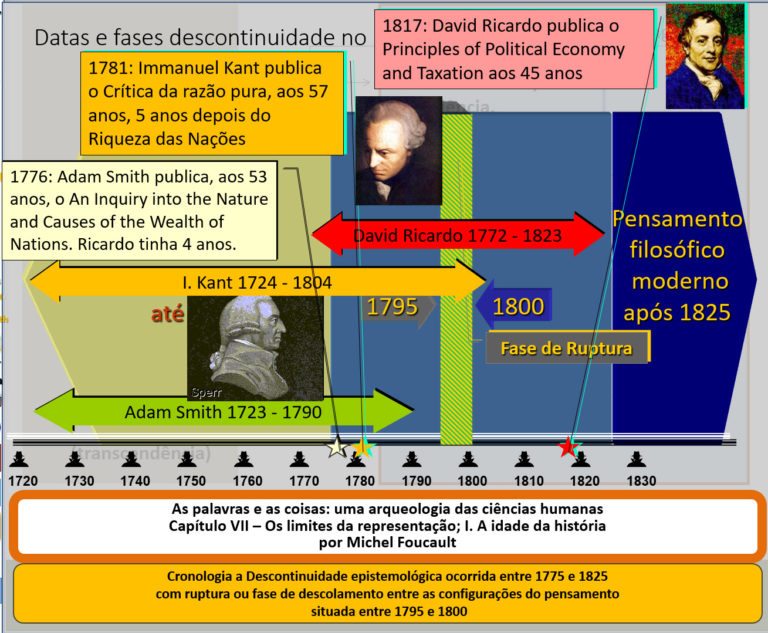

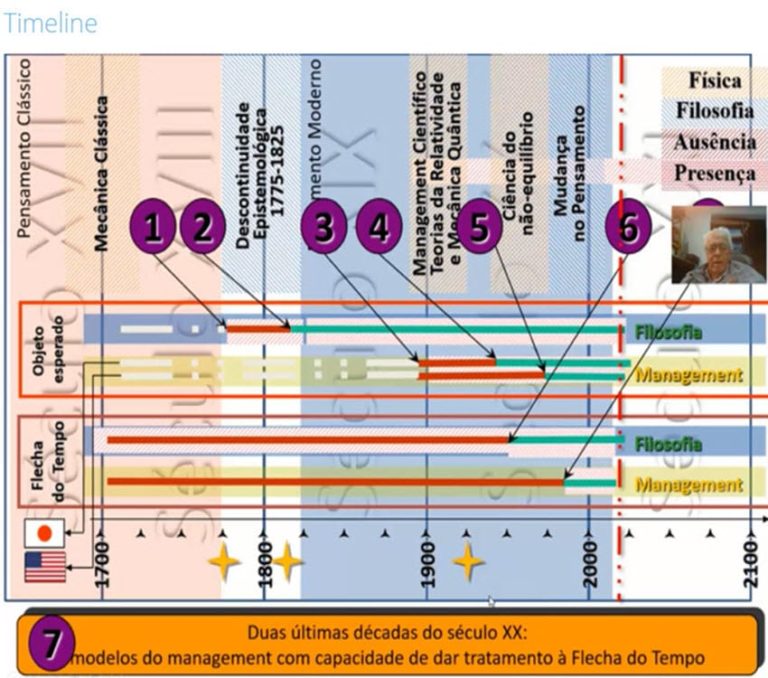

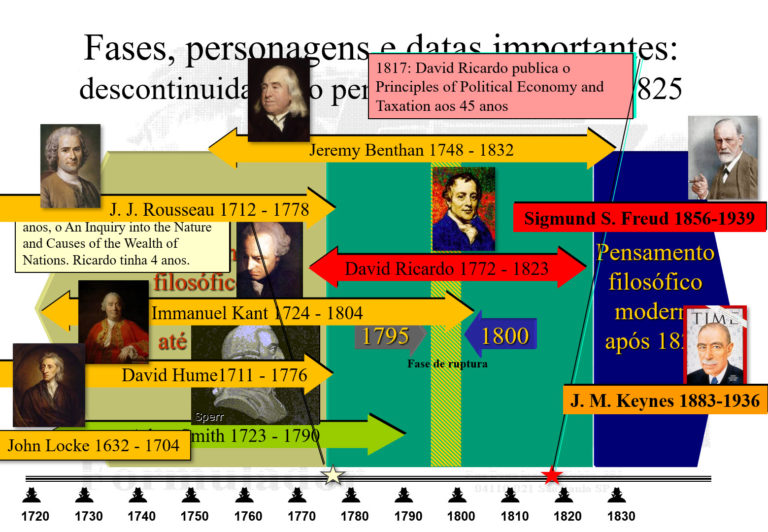

Na idade clássica – Locke e Lineu, Buffon e Hume o testemunham – a questão crítica é a do fundamento da semelhança e da existência do gênero.

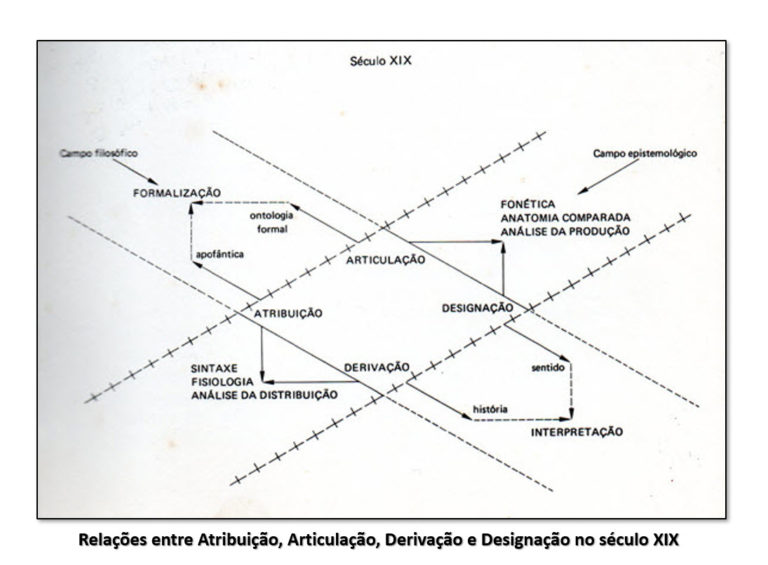

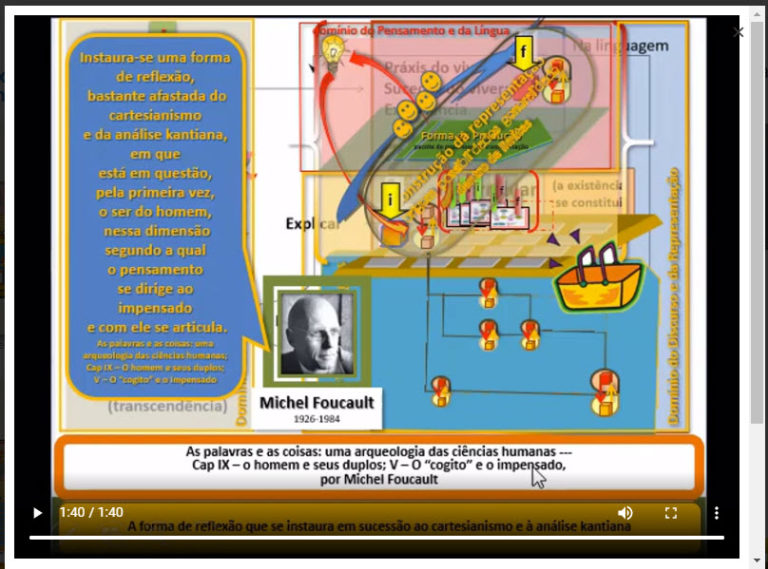

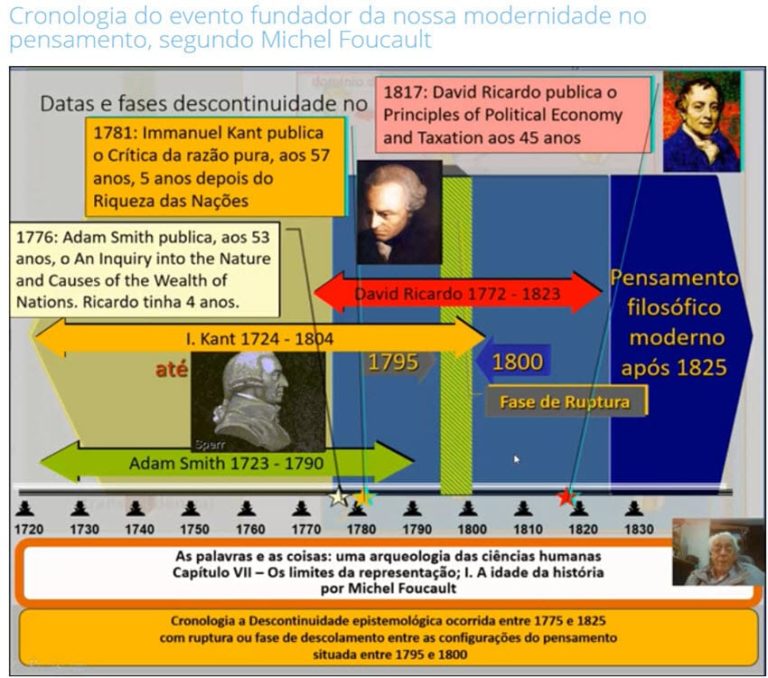

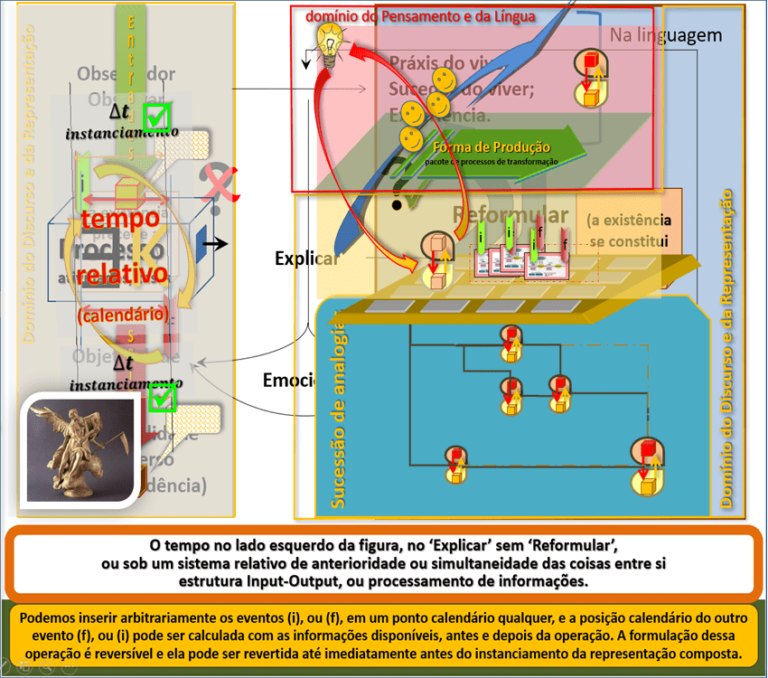

No fim do século XVIII, uma nova configuração aparecerá, emaranhando definitivamente para olhos modernos o velho espaço da história natural. De um lado, a crítica se oca e se destaca do solo onde nascera.

- Enquanto Hume fazia do problema da causalidade um caso de interrogação geral sobre as semelhanças(65),

- Kant, isolando a causalidade, inverte a questão;

- lá onde se tratava de estabelecer as relações de identidade e de distinção sobre o fundo contínuo das similitudes,

- ele faz surgir o problema inverso da síntese do diverso.

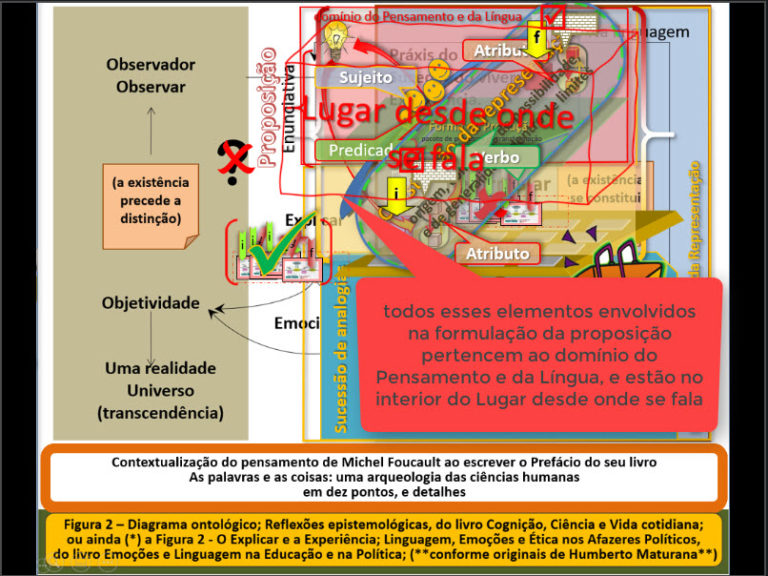

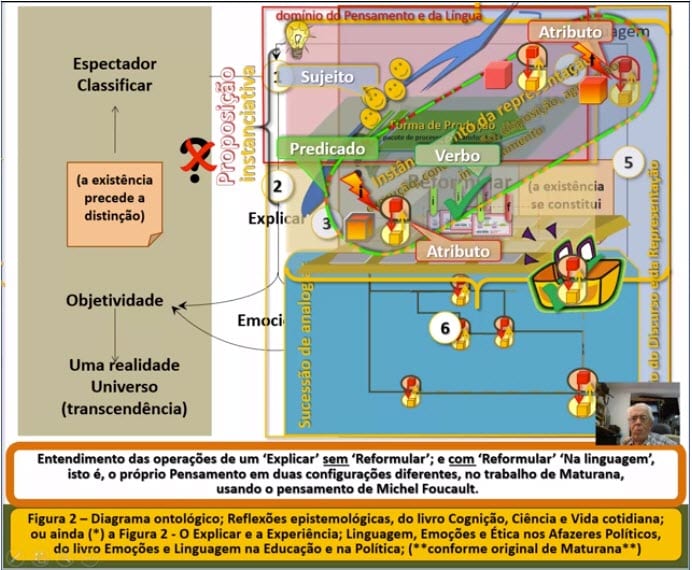

No mesmo movimento, a questão crítica se acha reportada

- do conceito ao juízo,

- da existência do gênero (obtida pela análise das representações) à possibilidade de ligar representações entre si,

- do direito de nomear ao fundamento da atribuição,

- da articulação nominal à proposição mesma e ao verbo ser que a estabelece.

Ela se acha então absolutamente generalizada.

Em vez de valer somente a propósito das relações entre a natureza e a natureza humana, ela interroga a possibilidade mesma de todo conhecimento.

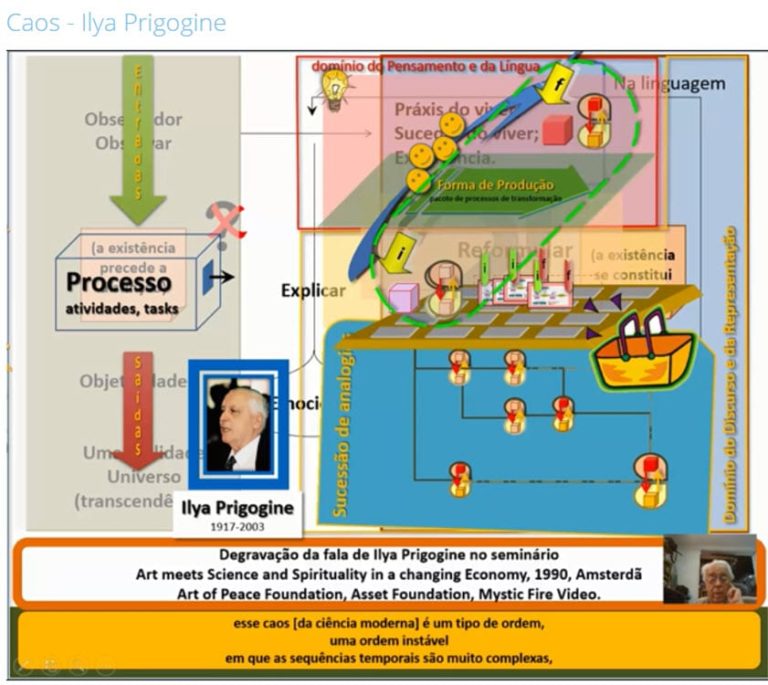

Mas, por outro lado, na mesma época a vida assume sua autonomia em relação aos conceitos da classificação. Ela escapa a essa relação crítica que, no século XVIII, era constituída do saber da natureza. Escapa, e isso quer dizer duas coisas:

- a vida torna-se objeto de conhecimento em meio aos outros e, a esse título, está sob a alçada de toda crítica em geral;

- mas resiste também a essa jurisdição crítica que ela retoma por sua conta e que reporta, em seu próprio nome, a todo conhecimento possível.

De sorte que, ao longo de todo século XIX, de Kant a Dilthey e a Bergson, os pensamentos críticos e as filosofias da vida se encontrarão numa posição de retomada e de contestação recíprocas.

Comentários