Seu livro ‘Desigualdade & caminhos para uma sociedade mais justa’ está indelevel e inequivocamente, marcado por um certo pensamento, um pensamento configurado de uma certa maneira: o modo como você pensa. Há outras maneiras de configuração do pensamento, o que apenas aumenta o interesse em termos um critério para identificar como se configura o próprio pensamento.

Gosto bastante dos caminhos para uma sociedade mais justa que o seu texto descortina ao leitor; sinto-me pessoalmente envolvido no que seja necessário para tornar tais caminhos, opções praticáveis por todos e individualmente por cada um dos membros da nossa sociedade.

Se o seu objetivo for efetivamente desbravar os caminhos para uma sociedade mais justa, dando a todos a possibilidade de subjetivação que hoje, como indivíduos, não têm, e que pode justificar amplamente a ‘desigualdade’ que caracteriza o grupo, você precisará conversar com Michel Foucault; se em vez, o que quer é somente manter o sucesso que já desponta, nos seus cursos e palestras; o que já tem está melhor do que a encomenda.

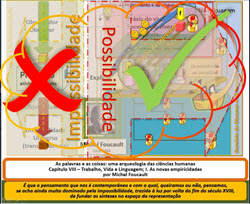

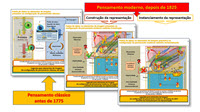

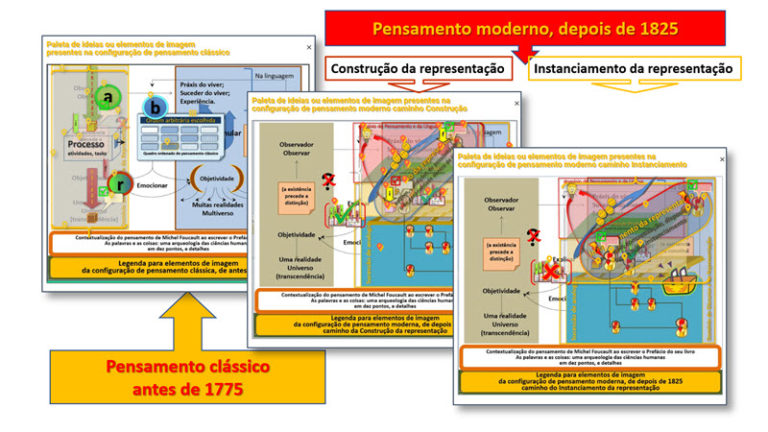

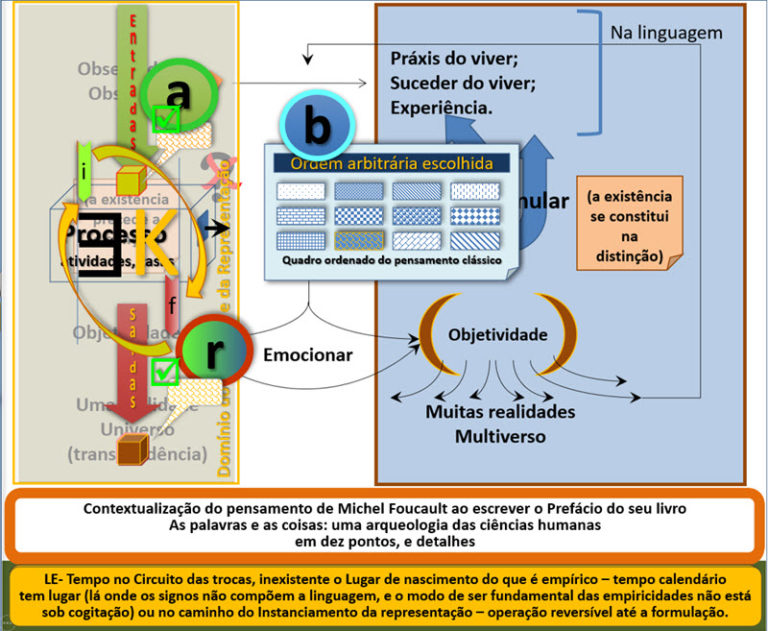

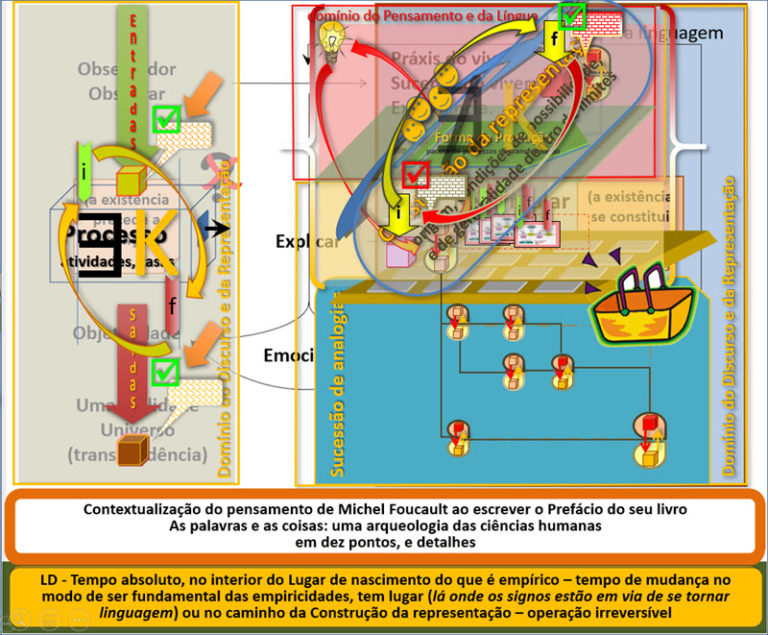

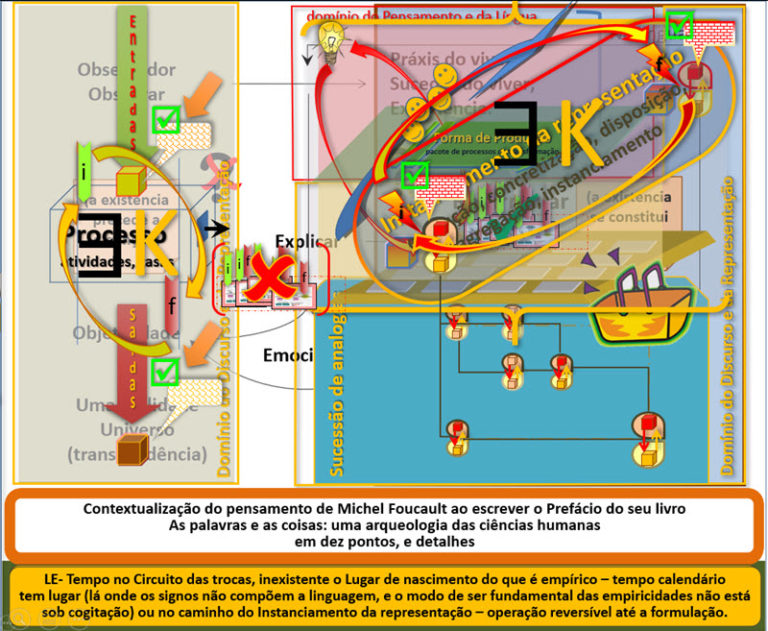

No livro ‘As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas’ Michel Foucault descreve essencialmente três maneiras de configurar o nosso pensamento a partir desses entendimentos ou epistemes – deixando de lado o pensamento no Renascimento: o pensamento clássico, o tipo de pensamento ao qual ele chama de ‘a nossa modernidade no pensamento’, e um tipo de pensamento depois deste, no domínio das ciências humanas. Sem dúvida o seu pensamento – em termos de elementos de configuração -, aquele usado em todo o seu trabalho e exposto no seu livro ‘Desigualdade’, deve estar entre os apresentados por Foucault, já que ele descreve as alterações desse tipo em nossa cultura nos últimos dois séculos. Poderia até mesmo acontecer que o seu pensamento fosse uma mistura entre dois desses entendimentos, um pensamento contaminado (Foucault refere-se a essa possibilidade).

Em um de seus vídeos você refere-se à visita que fez a Noam Chomsky, e destaca positivamente a conversa havida entre o linguista e Foucault.

Eu gostaria que você fizesse a sua conversa pessoal particular com Foucault, através da análise que ele mesmo faz das possíveis configurações do pensamento a partir de características fundamentais dos entendimentos possíveis, ou epistemes disponíveis com as quais podemos configurar nosso pensamento. É a mudança desses ‘entendimentos’ que resulta em descontinuidades epistemológicas numa comunidade e os caminhos para uma sociedade mais justa implicam, a meu ver, em uma alteração desse tipo no modo como pensamos coletivamente em nossa sociedade.

A descoberta de em qual das configurações mostradas por Foucault o seu pensamento básico se insere vai proporcionar-lhe surpresas. E uma perspectiva de pensamento inacreditavelmente mais ampla, se é que isso é possível em pessoas com a sua cabeça privilegiada.

Quase ao final do ‘As palavras e as coisas’, Foucault fala sobre as grandes dificuldades que teve de enfrentar no curso do trabalho dele nessa arqueologia das ciências humanas; e uma delas (há duas) foi a contaminação do pensamento ‘com o qual queiramos ou não pensamos, pela impossibilidade trazida à luz por volta do fim do século XVIII, de fundar as sínteses [do objeto do pensamento do sujeito] no espaço da representação’. A outra dificuldade por ele citada, é a capacidade de projetar equilibradamente modelos de operações e organizações no âmbito das ciências humanas – e note que a economia política no domínio da qual transcorre todo o seu trabalho é uma delas.

Este é um filme de apresentação do trabalho:

https://staging.projeto-formulador.xyz/wp-content/filme/Filme apresentação_player.html

É só prestar atenção nas mensagens do pé da tela, para se orientar;

esse filminho dá ideia dos módulos e da distribuição deles na página do Projeto Formulador. Mostra ainda as propriedades dos modelos de operações e de organizações possíveis de serem obtidas usando cada uma das paletas de ideias exigidas pelas epistemes, ou entendimentos nos quais o pensamento pode ser configurado.

E esta é a página inicial do Projeto Formulador

https://staging.projeto-formulador.xyz

Há muito pouca coisa para ler. E há uma boa quantidade de animações em vídeo que têm a função de reduzir a elevada abstração dos conceitos filosóficos.

Uma das linhas de raciocínio ao longo desse estudo é a História do nascimento do livro ‘As palavras e as coisas’, que o próprio Foucault relata logo no Prefácio do livro.

Essa História do nascimento do ‘As palavras e as coisas’ é um dos módulos logo na página inicial. O terceiro da esquerda para a direita no seletor de módulos.

Para entendê-lo melhor veja antes o tópico ‘Funcionamento das operações’ e também o ’10 pontos para contextualização entre Prefácio e o restante do texto do livro’.

De qualquer modo um resumo do que você verá: o surgimento de uma nova forma de reflexão em nossa cultura com novos referencial, princípios organizadores e métodos; dois princípios para o que seja trabalho; dois conceitos diferentes para o que seja um verbo; dois conceitos diferentes para o que seja ‘classificar’, dois conceitos completamente diferentes para o tempo em operações; duas sintaxes envolvidas na operação de construção de representação nova para algo que, se obtido como resultado de uma operação, será uma ‘riqueza’ usando o vocabulário do seu livro; dois papéis diferentes para o homem nos modelos de operações modernos; alteração do modo como vemos operações desde Entradas que se transformam em Saídas como no sistema Input-Output para uma Conversão, ou um par de transformações, entre outras