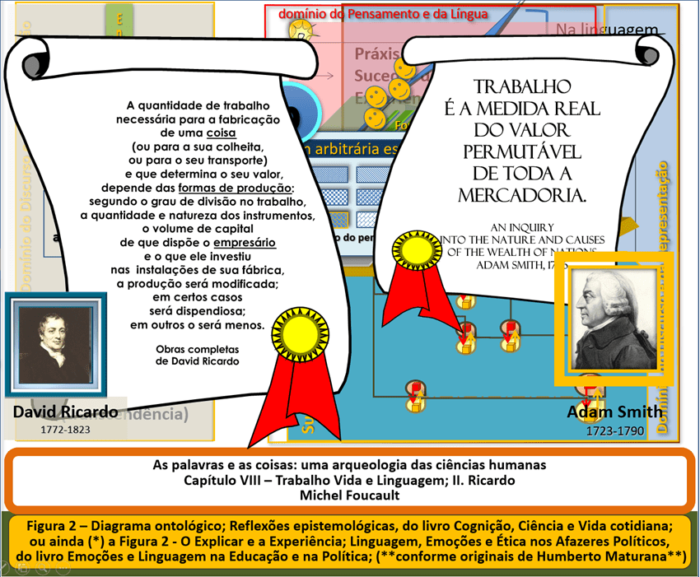

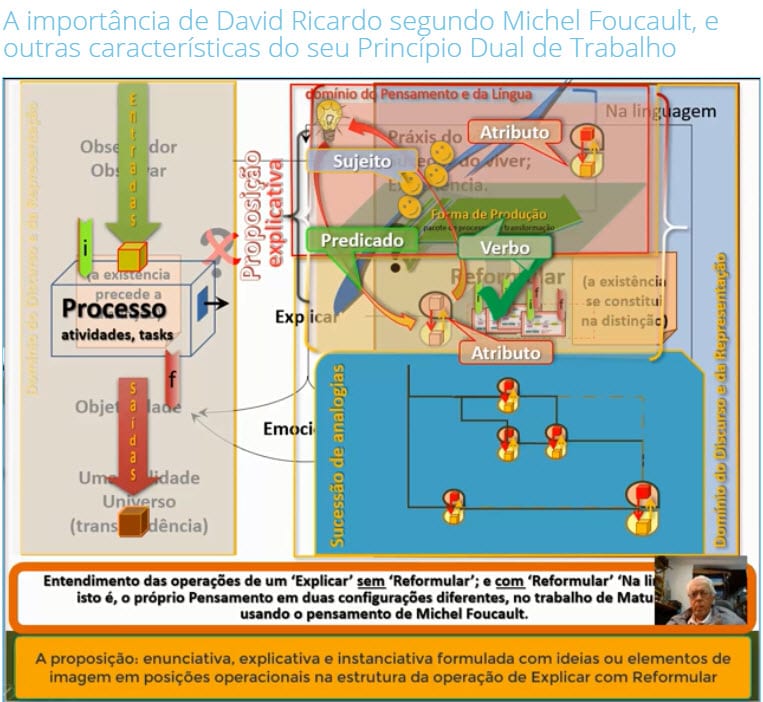

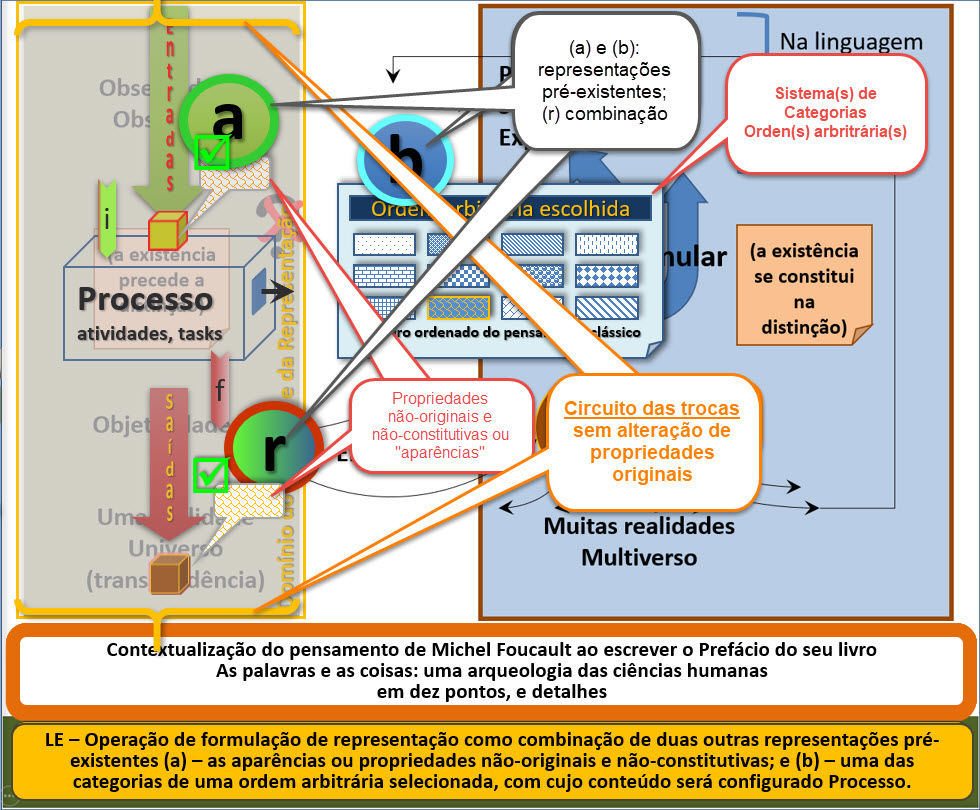

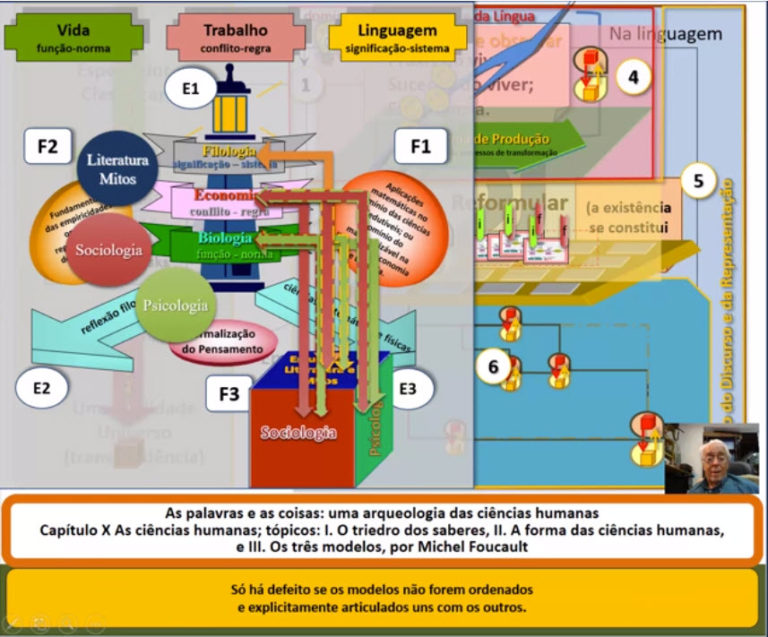

Cuvier No seu projeto de estabelecer uma classificação tão fiel quanto um método e tão rigorosa quanto um sistema, Jussieu descobrira a regra de subordinação dos caracteres, assim como Smith utilizara o valor constante do trabalho para estabelecer o preço natural das coisas no jogo das equivalências. E assim como Ricardo libertou o trabalho de seu papel de medida para fazê-lo entrar, aquém de toda troca, nas formas gerais da produção, assim Cuvier6 libertou de sua função taxinômica a subordinação dos caracteres para fazê-Ia entrar, aquém de toda classificação eventual, nos diversos planos de organização dos seres vivos. O liame interno que faz as estruturas dependerem umas das outras não está mais situado no nível apenas das freqüências, torna-se o fundamento mesmo das correlações. É esse desnível e essa inversão que Geoffroy Saint-Hilaire devia um dia traduzir, dizendo: “A organização toma-se um ser abstrato… suscetível de formas numerosas.”7 O espaço dos seres vivos gira em tomo dessa noção e tudo o que até então pudera aparecer através do quadriculado da história natural (gêneros, espécies, indivíduos, estruturas, órgãos), tudo o que era dado ao olhar, assume doravante um modo novo de ser. E, em primeiro lugar, esses elementos ou esses grupos de elementos distintos que o olhar pode articular quando percorre o corpo dos indivíduos e a que se chama os órgãos. Na análise dos clássicos, o órgão se definia, a um tempo, por sua estrutura e por sua função; era como um sistema de dupla entrada que se podia ler exaustivamente, quer a partir do papel que desempenhava (por exemplo, a reprodução), quer a partir de suas variáveis morfológicas (forma, grandeza, disposição e número): os dois modos de decifração recobriam-se ajustadamente mas eram independentes um do outro – o primeiro enunciando o utilizável, o segundo, o identificável. É essa disposição que Cuvier altera; revogando tanto o postulado do ajustamento quanto o da independência, faz extravasar – e largamente – a função em relação ao órgão e submete a disposição do órgão à soberania da função. Dissolve, se não a individualidade, pelo menos a independência do órgão: é erro crer que “tudo é importante num órgão importante”; é preciso dirigir a atenção “mais para as próprias funções que para os órgãos”8; antes de definir estes últimos pelas suas variáveis, é necessário reportá-los à função que asseguram. Ora, essas funções são em número relativamente pouco elevado: respiração, digestão, circulação, locomoção… De sorte que a diversidade visível das estruturas não mais emerge do fundo de um quadro de variáveis, mas do fundo de grandes unidades funcionais suscetíveis de se realizarem e de cumprir seu fIm de maneiras diversas: “O que é comum a cada gênero de órgãos considerado, em todos os animais se reduz a muito pouca coisa e, freqüentemente, eles só se assemelham pelo efeito que produzem. Isso deve ter impressionado sobretudo no tocante à respiração que se opera nas diferentes classes por órgãos tão variados, que sua estrutura não apresenta nenhum ponto comum.”9 Considerando o órgão na sua relação com a função, vê-se, pois, aparecerem “semelhanças” onde não há nenhum elemento “idêntico”; semelhança que se constitui pela passagem à evidente invisibilidade da função. Pouco importa afinal que as brânquias e os pulmões tenham em comum algumas variáveis de forma, de grandeza, de número: assemelham-se por serem duas variedades desse órgão inexistente, abstrato, irreal, indeterminável, ausente de toda espécie descritível, presente contudo no reino animal inteiro e que serve para respirar em geral. Restauram-se assim, na análise do ser vivo, as analogias de tipo aristotélico: as brânquias são para a respiração na água o que são os pulmões para a respiração no ar. Certamente, semelhantes relações eram perfeitamente conhecidas na idade clássica; mas serviam apenas para determinar funções; não eram utilizadas para estabelecer a ordem das coisas no espaço da natureza. A partir de Cuvier, a função, definida sob a forma não perceptível do efeito a atingir, vai servir de meio-termo constante e permitir relacionar um a outro conjuntos desprovidas da menor identidade visível. Aquilo que, para o olhar clássico, não passava de puras e simples diferenças justapostas a identidades, deve agora ser ordenado e pensado a partir de uma homogeneidade funcional que o suporta em segredo. Há história natural quando o Mesmo e o Outro pertencem a um único espaço; alguma coisa como a biologia torna-se possível quando essa unidade de plano começa a desfazer-se e as diferenças surgem do fundo de uma identidade mais profunda e como que mais séria do que ela. Essa referência à função, essa disjunção entre o plano das identidades e o das diferenças fazem surgir relações novas: as de coexistência, de hierarquia interna, de dependência com respeito ao plano de organização. A coexistência designa o fato de que um órgão ou um sistema de órgãos não podem estar presentes num ser vivo sem que outro órgão ou outro sistema, de uma natureza e uma forma determinadas, o estejam igualmente: “Todos os órgãos de um mesmo animal formam um sistema único, cujas partes todas se sustentam, agem e reagem umas sobre as outras; não pode haver modificações numa delas que não acarretem modificações análogas em todas.”10 No interior do sistema da digestão, a forma dos dentes (o fato de serem cortantes ou mastigadores) varia ao mesmo tempo que “o comprimento, as curvas, as dilatações do sistema alimentar”; ou ainda, para dar um exemplo de coexistência entre sistemas diferentes, os órgãos da digestão não podem variar independentemente da morfologia dos membros (e, em particular, da forma das unhas): conforme houver garras ou cascos – portanto, conforme o animal possa ou não agarrar e despedaçar seu alimento – o canal alimentar, os “sucos dissolventes”, a forma dos dentes não serão os mesmos11. Trata-se aí de correlações laterais que estabelecem entre elementos do mesmo nível relações de concomitância fundadas por necessidades funcionais: por ser preciso que o animal se alimente, a natureza da presa e seu modo de captura não podem ficar estranhos aos aparelhos de mastigação e de digestão (e reciprocamente). Há, todavia, escalonamentos hierárquicos. Sabe-se como a análise clássica fora levada a suspender o privilégio dos órgãos mais importantes para só considerar sua eficácia taxinômica. Agora que não se trata mais de variáveis independentes, mas de sistemas comandados uns pelos outros, o problema da importância recíproca se acha novamente colocado. Assim, o canal alimentar dos mamíferos não está simplesmente numa relação de covariação eventual com os órgãos da locomoção e da preensão; é, ao menos em parte, prescrito pelo modo de reprodução. Esta, com efeito, sob sua forma vivípara, não implica simplesmente a presença de órgãos que lhe estão imediatamente ligados; exige também a existência de órgãos de lactação, a presença de lábios, a de uma língua carnuda igualmente; prescreve, por outro lado, a circulação de um sangue quente e bifocularidade do coração12. A análise dos organismos e a possibilidade de estabelecer entre eles semelhanças e distinções supõem, portanto, que se tenha fixado a tabela, não dos elementos que podem variar de espécie para espécie, mas das funções que, nos seres vivos em geral, se comandam, se ajustam, se ordenam umas às outras: não mais o polígono das modificações possíveis, mas a pirâmide hierárquica das importâncias. Cuvier pensou primeiro que as funções de existência se antepunham às de relações (“pois o animal primeiramente é, depois sente e age”): supunha portanto que a geração e a circulação deviam determinar, de início, certo número de órgãos aos quais a disposição dos outros se acharia submetida; aqueles formariam os caracteres primários, estes os caracteres secundários13. Depois, subordinou a circulação à digestão, pois esta existe em todos os animais (o corpo do pólipo é por inteiro apenas uma espécie de aparelho digestivo), ao passo que o sangue e os vasos se encontram “apenas nos animais superiores e desaparecem sucessivamente nos das últimas classes”14. Mais tarde, foi o sistema nervoso (com a existência ou a inexistência de um cordão espinhal) que lhe apareceu como determinante de todas as disposições orgânicas: “Ele é, em essência, todo o animal: os outros sistemas só estão lá para servi-lo e mantê-lo.”15 Essa preeminência de uma função sobre as outras implica que o organismo nas suas disposições visíveis obedeça a um plano. Tal plano garante o reino das funções essenciais e a elas vincula, mas com um grau maior de liberdade, os órgãos que asseguram funcionamentos menos capitais. Como princípio hierárquico, esse plano define as funções preeminentes, distribui os elementos anatõmicos que lhe permitem efetuar-se e os instala nas localizações privilegiadas do corpo: assim, no vasto grupo dos articulados, a classe dos insetos deixa aparecer a importância primordial das funções locomotoras e dos órgãos do movimento; nos três outros, são as funções vitais, em contrapartida, que têm primazia16. No controle regional que exerce sobre os órgãos menos fundamentais, o plano de organização não desempenha um papel tão determinante; liberaliza-se, de certo modo, na medida em que há um afastamento do centro, autorizando modificações, alterações, mudanças na forma ou a utilização possível. Reencontramo-lo, tomado porém mais flexível e mais permeável a outras formas de determinação. Isso é fácil de constatar nos mamíferos a propósito do sistema de locomoção. Os quatro membros motores fazem parte do plano de organização, mas a título somente do caráter secundário; não estão pois jamais suprimidos, nem ausentes nem substituídos, porém “disfarçados algumas vezes como nas asas dos morcegos e nas barbatanas posteriores das focas”; ocorre mesmo terem “degenerado pelo uso como nas barbatanas peitorais dos cetáceos… A natureza fez com um braço uma barbatana. Vedes que há sempre uma espécie de constância nos caracteres secundários conforme seu disfarce”17. Compreende-se como podem as espécies ao mesmo tempo assemelharse (para formar grupos como os gêneros, as classes e o que Cuvier chama as ramificações) e distinguir-se umas das outras. O que as aproxima não é certa quantidade de elementos superponíveis, mas uma espécie de foco de identidade que não se pode analisar em regiões visíveis, porque define a importância recíproca das funções; a partir desse ceme imperceptível das identidades, os órgãos se dispõem e, à medida que dele se afastam, ganham em flexibilidade, em possibilidades de variações, em caracteres distintivos. As espécies animais diferem pela periferia, assemelham-se pelo centro; o inacessível as religa, o manifesto as dispersa. Generalizam-se do lado do que é essencial à sua vida; singularizam-se do lado do que é mais acessório. Quanto mais se quiser atingir grupos extensos, mais é preciso entranharse na obscuridade do organismo, em direção ao pouco visível, nessa dimensão que escapa ao percebido; quanto mais se quiser cingir a individualidade, mais necessário é ascender à superfície e deixar cintilar, em sua visibilidade, as formas que a luz toca; pois a multiplicidade se vê e a unidade se esconde. Em suma, as espécies vivas “escapam” ao pulular dos indivíduos e das espécies, só podendo ser classificadas porque vivem e a partir do que ocultam. Avalia-se a imensa reviravolta que tudo isso supõe em relação à taxinomia clássica. Edificava-se esta inteiramente a partir das quatro variáveis de descrição (formas, número, disposição, grandeza) que eram percorridas, como num só movimento, pela linguagem e pelo olhar; e, nessa exposição do visível, a vida aparecia como o efeito de um recorte – simples fronteira classificatória. A partir de Cuvier, é a vida, no que tem de não-perceptível, de puramente funcional, que funda a possibilidade exterior de uma classificação. Não há mais, sobre a grande superfície da ordem, a classe daquilo que pode viver; mas sim, vindo da profundidade da vida, do que há de mais longínquo para o olhar, a possibilidade de classificar. O ser vivo era uma localidade da classificação natural; o fato de ser classificável é agora uma propriedade do ser vivo. Assim desaparece o projeto de uma taxinomia geral; assim desaparece a possibilidade de desenrolar uma grande ordem natural, que iria sem descontinuidade do mais simples e do mais inerte ao mais vivo e ao mais complexo; assim desaparece a procura da ordem como solo e fundamento de uma ciência geral da natureza. Assim desaparece a “natureza” – entendendo-se que, ao longo de toda a idade clássica, ela não existiu primeiramente como “tema”, como “idéia”, como fonte indefinida do saber, mas como espaço homogêneo das identidades e das diferenças ordenáveis. Esse espaço está agora dissociado e como que aberto em sua espessura. No lugar de um campo unitário de visibilidade e de ordem cujos elementos têm valor distintivo uns em relação aos outros, tem-se uma série de oposições cujos dois termos não são do mesmo nível: de um lado há os órgãos secundários, que são visíveis à superficie do corpo e se oferecem sem intervenção à imediata percepção, e os órgãos primários, que são essenciais, centrais, ocultos, e que só se podem atingir pela dissecção, isto é, destruindo materialmente o invólucro colorido dos órgãos secundários. Há também, mais profundamente, a oposição entre os órgãos em geral, que são espaciais, sólidos, direta ou indiretamente visíveis, e as funções, que não se dão à percepção, mas prescrevem, como que por debaixo, a disposição daquilo que se percebe. Há enfim, em última análise, a oposição entre identidades e diferenças: não são mais do mesmo veio, não mais se estabelecem em relação umas às outras sobre um plano homogêneo; mas as diferenças proliferam na superficie, enquanto em profundidade elas se desvanecem, se confundem, se tramam umas nas outras e se aproximam da grande, misteriosa, invisível unidade focal de que o múltiplo parece derivar como que por uma dispersão incessante. A vida não é mais o que se pode distinguir, de maneira mais ou menos certa, do mecânico; é aquilo em que se fundam todas as distinções possíveis entre os seres vivos. É essa passagem da noção taxinômica à noção sintética de vida que é assinalada, na cronologia das idéias e das ciências, pela recrudescência, no começo do século XIX, dos temas vitalistas. Do ponto de vista da arqueologia, o que naquele momento se instaura são as condições de possibilidade de uma biologia. Em todo o caso, essa série de oposições, dissociando o espaço da história natural, teve conseqüências de grande peso. Na prática, é o aparecimento de duas técnicas correlativas que se apóiam e se revezam mutuamente. A primeira dessas técnicas é constituída pela anatomia comparada: esta faz surgir um espaço interior, limitado, de um lado, pela camada superficial dos tegumentos e das cascas, e, de outro, pela quase-invisibilidade do que é infinitamente pequeno. Pois a anatomia comparada não é o puro e simples aprofundamento das técnicas descritivas que se utilizavam na idade clássica; não se contenta em procurar ver mais fundo, melhor e mais de perto; instaura um espaço que não é nem o dos caracteres visíveis nem o dos elementos microscópicos18. Ela faz aí aparecer a disposição recíproca dos órgãos, sua correlação, a maneira como se decompõem, como se especializam, como se ordenam uns aos outros os principais momentos de uma função. E assim, por oposição ao olhar simples que, percorrendo os organismos íntegros, vê desdobrar-se diante de si a profusão das diferenças, a anatomia, recortando realmente os corpos, fracionando-os em parcelas distintas, retalhando-os no espaço, faz surgir as grandes semelhanças que teriam permanecido invisíveis; ela reconstitui as unidades subjacentes às grandes dispersões visíveis. A formação das vastas unidades taxinômicas (classes e ordens) era, nos séculos XVII e XVIII, um problema de recorte lingüístico: era preciso encontrar um nome que fosse geral e fundado; agora, ela diz respeito a uma desarticulação anatômica; é preciso isolar o sistema funcional principal; são as divisões reais da anatomia que permitirão articular as grandes famílias do ser vivo. A segunda técnica repousa sobre a anatomia (pois que é seu resultado) mas a ela se opõe (porque permite dispensá-Ia); consiste em estabelecer relações de indicação entre elementos superficiais, portanto visíveis, e outros que estão encobertos na profundidade do corpo. É que, pela lei de solidariedade do organismo, pode-se saber que tal órgão periférico e acessório implica tal estrutura num órgão mais essencial; assim, é permitido “estabelecer a correspondência das formas exteriores e interiores que, umas e outras, fazem parte integrante da essência do animal”19. Nos insetos, por exemplo, a disposição das antenas só tem valor distintivo porque não está em correlação com nenhuma das grandes organizações internas; em contrapartida, a forma do maxilar inferior pode desempenhar um papel capital para distribuí-Ios segundo suas semelhanças e suas diferenças; pois está ligada à alimentação, à digestão e, por conseguinte, às funções essenciais do animal: “Os órgãos da mastigação deverão estar relacionados com os da nutrição, conseqüentemente com todo o gênero de vida e, conseqüentemente, com toda a organização.”20 Na verdade, essa técnica dos indícios não vai forçosamente da periferia visível às formas obscuras da interioridade orgânica: ela pode estabelecer redes de necessidade indo de um ponto qualquer do corpo a qualquer outro; de sorte que um único elemento pode bastar, em certos casos, para sugerir a arquitetura geral de um organismo; poder-se-á reconhecer um animal inteiro “por um só osso, por uma só faceta de osso: método que deu tão curiosos resultados acerca dos animais fósseis”21. Enquanto, para o pensamento do século XVIII, o fóssil era uma prefiguração das formas atuais e indicava assim a grande continuidade do tempo, será doravante a indicação da figura à qual realmente pertencia. A anatomia não somente quebrou o espaço tabular e homogêneo das identidades; rompeu a suposta continuidade do tempo. É que, do ponto de vista teórico, as análises de Cuvier recompõem inteiramente o regime das continuidades e das descontinuidades naturais. Com efeito, a anatomia comparada permite estabelecer, no mundo vivo, duas formas de continuidade perfeitamente distintas. A primeira concerne às grandes funções que se encontram na maioria das espécies (a respiração, a digestão, a circulação, a reprodução, o movimento…); estabelece em todo o mundo vivo uma vasta semelhança que se pode distribuir segundo uma escala de complexidade decrescente, indo do homem até o zoófito; nas espécies superiores estão presentes todas as funções, vemo-Ias desaparecer depois umas após outras e, no zoófito, finalmente, já “não há centro de circulação, não há nervos, não há centro de sensação; cada ponto parece nutrirse por sucção”22. Todavia, essa continuidade é fraca, relativamente frouxa, formando, pelo número restrito das funções essenciais, um simples quadro de presenças e de ausências. A outra continuidade é muito mais cerrada: concerne à maior ou menor perfeição dos órgãos. Mas, a partir daí, só se podem estabelecer séries limitadas, continuidades regionais logo interrompidas, e que, ademais, se imbricam umas nas outras em direções diferentes; é que, nas diversas espécies, “os órgãos não seguem todos a mesma ordem de gradação: um atinge seu mais alto grau de perfeição na sua espécie; outro o atinge numa espécie diferente”23. Tem-se pois, o que se poderia chamar de “microsséries” limitadas e parciais que dizem respeito menos às espécies que a tal ou tal órgão; e, na outra extremidade, uma “macrossérie”, descontínua, afrouxada e que diz respeito menos aos próprios organismos que ao grande registro fundamental das funções. Entre essas duas continuidades que não se superpõem nem se ajustam, vê-se a divisão de grandes massas descontínuas. Elas obedecem a planos de organização diferentes, encontrando-se as mesmas funções ordenadas segundo hierarquias variadas e realizadas por órgãos de tipo diverso. Por exemplo, é fácil encontrar no polvo “todas as funções que se exercem nos peixes e, no entanto, não há entre eles nenhuma semelhança, nenhuma analogia de disposição”24. É preciso, portanto, analisar cada um desses grupos em si mesmo, considerar não o fio estreito das semelhanças que podem vinculá-Io a outro, mas a forte coesão que o cerra em si mesmo; não se buscará saber se os animais de sangue vermelho estão na mesma linha que os animais de sangue branco, tendo apenas perfeições suplementares; estabelecer-se-á que todo animal de sangue vermelho – e é nisso que depende de um plano autônomo – possui sempre uma cabeça óssea, uma coluna vertebral, membros (com exceção das serpentes), artérias e veias, um fígado, um pâncreas, um baço, rins25. Vertebrados e invertebrados formam regiões perfeitamente isoladas, entre as quais não se podem encontrar formas intermediárias assegurando a passagem num sentido ou noutro: “Qualquer que seja a organização que se dê aos animais com vértebras e aos que não as têm, não se chegará jamais a encontrar no final de uma dessas grandes classes, nem encabeçando a outra, dois animais que se assemelhem o bastante para servirem de elo entre elas.”26 Vê-se, pois, que a teoria das ramificações não ajunta um quadro taxinômico suplementar às classificações tradicionais; ela está ligada à constituição de um espaço novo das identidades e das diferenças. Espaço sem continuidade essencial. Espaço que logo de início se dá na forma da fragmentação. Espaço atravessado por linhas que às vezes divergem e às vezes se recortam. Para designar-lhe a forma geral, é preciso, pois, substituir a imagem da escala continua que fora tradicional no século XVIII, de Bonnet a Lamarck, pela de uma irradiação, ou, antes, de um conjunto de centros a partir dos quais se desdobra uma multiplicidade de raios; poderse- ia assim recolocar cada ser “nessa imensa rede que constitui a natureza organizada mas dez ou vinte raios não bastariam para exprimir essas inumeráveis relações”27. É toda a experiência clássica da diferença que então se abala e, com ela, a relação entre o ser e a natureza. Nos séculos XVII e XVIII, a diferença tinha por função religar as espécies umas às outras e preencher assim a distância entre as extremidades do ser; desempenhava um papel de “catenária”: era tão limitada, tão tênue quanto possível; alojavase no quadriculado mais estreito; era sempre divisível e podia cair mesmo abaixo do limiar da percepção. A partir de Cuvier, ao contrário, ela própria se multiplica, adiciona formas diversas, difunde-se e se repercute através do organismo, isolando-o de todos os outros de diversas maneiras simultâneas; é que ela não se aloja no interstício dos seres para religálos entre si; funciona em relação ao organismo, para que ele possa “fazer corpo” consigo mesmo e manter-se em vida; não preenche o entremeio dos seres por tenuidades sucessivas; escava-o, aprofundando-se a si mesma, para definir em seu isolamento os grandes tipos de compatibilidade. A natureza do século XIX é descontínua na medida mesma em que é viva. Avalia-se a importância da reviravolta; na época clássica, os seres naturais formavam um conjunto contínuo porque eram seres e não havia razão para a interrupção de seu desdobramento. Não era possível representar o que separava o ser de si mesmo. O contínuo da representação (signos e caracteres) e o contínuo dos seres (a extrema proximidade das estruturas) eram, pois, correlativos. É essa trama, a um tempo ontológica e representativa, que se despedaça definitivamente com Cuvier: os seres vivos, porque vivem, não podem mais formar um tecido de diferenças progressivas e graduadas; devem concentrar-se em tomo de núcleos de coerência perfeitamente distintos uns dos outros e que constituem diferentes planos para manter a vida. O ser clássico era sem lacuna; já a vida é sem margem nem gradação. O ser se derramava num imenso quadro; a vida isola formas que se articulam consigo mesmas. O ser se dava no espaço sempre analisável da representação; a vida se recolhe no enigma de uma força inacessível em sua essência, captável apenas nos esforços que faz, aqui e ali, para manifestar-se e manter-se. Em suma, ao longo de toda a idade clássica, a vida estava sob a alçada de uma ontologia que concemia do mesmo modo a todos os seres materiais, submetidos à extensão, ao peso, ao movimento; e era nesse sentido que todas as ciências da natureza e singularmente do ser vivo tinham uma profunda vocação mecanicista; a partir de Cuvier, o ser vivo escapa, ao menos em primeira instância, às leis gerais do ser extenso; o ser biológico regionaliza-se e autonomiza-se; a vida é, nos confins do ser, o que lhe é exterior e que, contudo, se manifesta nele. E se se coloca a questão de suas relações com o não-vivo, ou a de suas determinações fisico-químicas, não é, de modo algum, na linha de um “mecanicismo” que se obstinasse em suas modalidades clássicas, mas sim, de maneira totalmente nova, para articular uma à outra duas naturezas. Mas, como as descontinuidades devem ser explicadas pela manutenção da vida e por suas condições, vê-se esboçar uma continuidade imprevista – ou, ao menos, um jogo de interações não ainda analisadas – entre o organismo e o que lhe permite viver. Se os ruminantes se distinguem dos roedores, e por todo um sistema de diferenças maciças que não se trata de atenuar, é porque têm outra dentição, outro aparelho digestivo, outra disposição dos dedos e das unhas; é porque não podem capturar o mesmo alimento, porque não podem tratá-Io do mesmo modo; é porque não têm de digerir a mesma natureza de alimentos. Portanto, o ser vivo não deve mais ser compreendido apenas como uma certa combinação de moléculas portadoras de caracteres definidos; ele delineia uma organização que se sustém em relações ininterruptas com elementos exteriores que ela utiliza (pela respiração, pela alimentação), a fim de manter ou desenvolver sua própria estrutura. Em torno do ser vivo, ou, antes, através dele e pelo filtro de sua superficie, efetua-se “uma circulação continua de fora para dentro e de dentro para fora, constantemente mantida e contudo fixada entre certos limites. Assim, Os corpos vivos devem ser considerados como espécies de focos nos quais as substâncias mortas são sucessivamente conduzidas, para ali se combinarem entre si de diversas maneiras”28. O ser vivo, pelo jogo e pela soberania dessa mesma força que o mantém em descontinuidade consigo mesmo, acha-se submetido a uma relação contínua com o que o cerca. Para que o ser vivo possa viver, é preciso que haja várias organizações irredutíveis umas às outras, como também um movimento ininterrupto entre cada uma e o ar que ela respira, a água que bebe, o alimento que absorve. Rompendo a antiga continuidade clássica entre o ser e a natureza, a força dividida da vida fará aparecer formas dispersas, ligadas todas, porém, a condições de existência. Em alguns anos, na curva dos séculos XVIII e XIX, a cultura européia modificou inteiramente a espacialização fundamental do ser vivo: para a experiência clássica, o ser vivo era um compartimento ou uma série de compartimentos na taxinomia universal do ser; se sua localização geográfica tinha um papel (como em Buffon), era para fazer aparecer variações que já eram possíveis. A partir de Cuvier, o ser vivo se envolve sobre si mesmo, rompe suas vizinhanças taxinômicas, se arranca ao vasto plano constringente das continuidades e se constitui um novo espaço: espaço duplo, na verdade – pois que é aquele, interior, das coerências anatômicas e das compatibilidades fisiológicas, e aquele, exterior, dos elementos onde ele reside para deles fazer seu corpo próprio. Todavia, esses dois espaços têm um comando unitário: não mais o das possibilidades do ser, mas o das condições de vida. Todo o a priori histórico de uma ciência dos seres vivos acha-se assim abalado e renovado. Considerada na sua profundidade arqueológica e não ao nível mais aparente das descobertas, das discussões, teorias, ou das opções filosóficas, a obra de Cuvier tende de longe para o que viria a ser o futuro da biologia. Freqüentemente, opõem-se as intuições “transformistas” de Lamarck, que parecem “prefigurar” o que será o evolucionismo, e o velho fixismo, todo impregnado de preconceitos tradicionais e de postulados teológicos, no qual se obstinava Cuvier. E por todo um jogo de amálgamas, de metáforas, de analogias mal controladas, desenha-se o perfil de um pensamento “reacionário” que se empenha apaixonadamente na imobilidade das coisas para garantir a ordem precária dos homens; tal seria a filosofia de Cuvier, homem de todos os poderes; de outro lado, descreve-se o destino dificil de um pensamento progressista, que crê na força do movimento, na incessante novidade, na vivacidade das adaptações: Lamarck, o revolucionário, estaria aí. Fornece-se assim, sob o pretexto de fazer história das idéias num sentido rigorosamente histórico, um belo exemplo de ingenuidade. Pois, na historicidade do saber, o que conta não são as opiniões, nem as semelhanças que, através das idades, se podem estabelecer entre elas (há, com efeito, uma “semelhança” entre Lamarck e um certo evolucionismo, assim como entre este e as idéias de Diderot, de Robinet ou de Benoit de Maillet); o que é importante, o que permite articular em si mesma a história do pensamento, são suas condições internas de possibilidade. Ora, basta tentar sua análise para logo se perceber que Lamarck só pensava as transformações das espécies a partir da continuidade ontológica que era a da história natural dos clássicos. Ele supunha uma gradação progressiva, um aperfeiçoamento ininterrupto, uma grande superflcie dos seres que podiam formar-se uns a partir dos outros. O que toma possível o pensamento de Lamarck não é a apreensão longínqua de um evolucionismo por vir, é a continuidade dos seres, tal como a descobriam e a supunham os “métodos” naturais. Lamarck é contemporâneo de A.-L. de Jussieu. Não de Cuvier. Este introduziu na escala clássica dos seres uma descontinuidade radical; e, por isso mesmo, fez surgir noções como as de incompatibilidade biológica, de relações com os elementos exteriores, de condições de existência; fez surgir também uma certa força que deve manter a vida e uma certa ameaça que a pune com a morte; aí se acham reunidas várias das condições que tornam possível alguma coisa como o pensamento da evolução. A descontinuidade das formas vivas permitiu conceber um grande fluxo temporal, que não autorizava, apesar das analogias de superfície, a continuidade das estruturas e dos caracteres. Pôde-se substituir a história natural por “história” da natureza, graças ao descontínuo espacial, graças à ruptura do quadro, graças ao fracionamento dessa superfície onde todos os seres naturais vinham, em ordem, achar seu lugar. Certamente, o espaço clássico, como se viu, não excluía a possibilidade de um devir, mas esse devir nada mais fazia que assegurar um percurso sobre o tablado discretamente prévio das variações possíveis. A ruptura desse espaço permitiu descobrir uma historicidade própria à vida: aquela de sua manutenção em suas condições de existência. O “fixismo” de Cuvier, como análise de tal manutenção, foi a maneira inicial de refletir essa historicidade no momento em que ela aflorava, pela primeira vez, no saber ocidental. A historicidade, pois, introduziu-se agora na natureza – ou, antes, no ser vivo; mas ela aí é bem mais do que uma forma provável de sucessão; constitui como que um modo de ser fundamental. Sem dúvida, na época de Cuvier não existe ainda história do ser vivo, como a que descreverá o evolucionismo; mas o ser vivo é pensado, logo de início, com as condições que lhe permitem ter uma história. É do mesmo modo que as riquezas receberam, na época de Ricardo, um estatuto de historicidade que ele tampouco formulara ainda como história econômica. A estabilidade próxima dos rendimentos industriais, da população e da renda tal como a previra Ricardo, a fixidez das espécies afirmada por Cuvier podem passar, após um exame superficial, por uma recusa da história; de fato, Ricardo e Cuvier só recusavam as modalidades da sucessão cronológica tais como foram pensadas no século XVIII; eles desfaziam a dependência do tempo em relação à ordem hierárquica ou classificatória das representações. Em contrapartida, essa imobilidade atual ou futura que descreviam ou anunciavam, só podiam concebê-Ia a partir da possibilidade de uma história; e esta lhes era dada quer pelas condições de existência do ser vivo, quer pelas condições de produção do valor. Paradoxalmente, o pessimismo de Ricardo, o fixismo de Cuvier só aparecem sobre um fundo histórico: eles definem a estabilidade dos seres que, doravante, têm direito, ao nível de sua modalidade profunda, a ter uma história; a idéia clássica de que as riquezas podiam crescer segundo um progresso contínuo, ou de que as espécies pudessem com o tempo transformar-se umas nas outras, definia, ao contrário, a mobilidade de seres que, antes mesmo de toda história, já obedeciam a um sistema de variáveis d: identidades ou de equivalências. Foi necessária a suspensão e como que a colocação entre parênteses daquela história, para que os seres da natureza e os produtos do trabalho recebessem uma historicidade que permitisse ao pensamento moderno apreendê-Ios e desenvolver, em seguida, a ciência dlscursiva de sua sucessão. Para o pensamento do século XYIII, as seqüências cronológicas não passam de uma propriedade e de uma manifestação mais ou menos confusa da ordem dos seres; a partir do século XIX, elas exprimem, de um modo mais ou menos direto e até na sua interrupção, o modo de ser profundamente histórico das coisas e dos homens. Em todo o caso, essa constituição de uma historicidade viva teve, para o pensamento europeu, vastas conseqüências. Tão vastas, sem dúvida, quanto aquelas acarretadas pela formação de uma historicidade econômica. Ao nível superficial dos grandes valores imaginários, a vida, doravante votada à história, se delineia sob a forma da animalidade. A besta, cuja grande ameaça ou estranheza radical tinham ficado suspensas e como que desarmadas no final da Idade Média ou pelo menos ao cabo do Renascimento, encontra, no século XIX, novos poderes fantásticos. Nesse ínterim, a natureza clássica privilegiara os valores vegetais – a planta trazendo sobre seu brasão visível a marca sem reticências de cada ordem eventual; com todas as suas figuras desdobradas, do caule à semente, da raiz ao fruto, o vegetal formava, para um pensamento em quadro, um puro objeto transparente aos segredos generosamente restituídos. A partir do momento em que caracteres e estruturas se escalonam em profundidade na direção da vida – esse ponto de fuga soberano, indefinidamente distante mas constituinte – é o animal então que se toma figura privilegiada, com seus arcabouços ocultos, seus órgãos encobertos, tantas funções invisíveis e essa força longínqua, no fundo de tudo, que o mantém em vida. Se o ser vivo é uma classe de seres, a erva, melhor que tudo, enuncia sua límpida essência; mas se o ser vivo é manifestação da vida, o animal deixa melhor perceber o que é o seu enigma. Mais que a imagem calma dos caracteres, ele mostra a passagem incessante do inorgânico ao orgânico, pela respiração ou pela nutrição, e a transformação inversa, sob o efeito da morte, das grandes arquiteturas funcionais em poeira sem vida: “As substâncias mortas são conduzidas para os corpos vivos”, dizia Cuvier, “para aí terem um lugar e aí exercerem uma ação, determinados pela natureza das combinações em que ingressaram, e para daí escaparem um dia, a fim de entrarem novamente sob as leis da natureza morta”29. A planta reinava nos confins do movimento e da imobilidade, do sensível e do insensível; já o animal mantém-se nos confins da vida e da morte. Esta o assedia de todos os lados; bem mais, ameaça-o também do interior, pois somente o organismo pode morrer, e é do fundo de sua vida que a morte sobrevém aos seres vivos. Daí, sem dúvida, os valores ambíguos assumidos, por volta do fim do século XVIII, pela animalidade: a besta aparece como portadora dessa morte, à qual, ao mesmo tempo, está sujeita; há nela uma devoração perpétua da vida por ela mesma. Ela só pertence à natureza quando encerra em si um núcleo de contranatureza. Transferindo sua mais secreta essência do vegetal ao animal, a vida abandona o espaço da ordem e volta a ser selvagem. Revela-se mortífera nesse mesmo movimento que a vota à morte. Mata porque vive. A natureza já não sabe ser boa. Que a vida não possa mais ser separada do assassínio, a natureza do mal, nem os desejos da contranatureza, Sade o anunciava ao século XVIII, cuja linguagem ele esgotava, bem como à idade moderna, que por longo tempo quis condená-lo ao mutismo. Que se desculpe a insolência (para com quem?): Les 120 journées são o reverso aveludado, maravilhoso, das Leçons d’anatomie comparée. Em todo. o caso, no calendário de nossa arqueologia, tem a mesma idade. Mas esse estatuto imaginário da animalidade, totalmente carregada de poderes inquietantes e noturnos, remete de maneira mais profunda às funções múltiplas e simultâneas da vida no pensamento do século XIX. Pela primeira vez talvez na cultura ocidental, a vida escapa às leis gerais do ser, tal como ele se dá e se analisa na representação. Do outro lado de todas as coisas que estão aquém mesmo daquelas que podem ser, suportando-as para fazê-Ias aparecer, e destruindo-as incessantemente pela violência da morte, a vida se torna uma força fundamental e que se opõe ao ser como o movimento à imobilidade, o tempo ao espaço, o querer secreto à manifestação visível. A vida é a raiz de toda existência, e o nãovivo, a natureza inerte, nada mais são que a vida decaída; o ser puro e simples é o não-ser da vida. Pois esta, e é por isso que ela tem um valor radical no pensamento do século XIX, é ao mesmo tempo núcleo do ser e do não-ser: só há ser porque há vida e, nesse movimento fundamental que os vota à morte, os seres dispersos e estáveis por instantes formam-se, detêm-se, imobilizam-na – e, num sentido, a matam -.:., mas são por sua vez destruídos por essa força inesgotável. A experiência da vida apresenta-se, pois, como a lei mais geral dos seres, o aclaramento dessa força primitiva a partir da qual eles são; ela funciona como uma ontologia selvagem que buscasse dizer o ser e o não-ser indissociáveis de todos os seres. Mas essa ontologia desvela menos o que funda os seres do que o que os leva, por um instante, a uma forma precária e secretamente já os mina por dentro, para os destruir. Em relação à vida, os seres não passam de figuras transitórias e o ser que eles mantêm, durante o episódio de sua existência, nada mais é que sua presunção, sua vontade de subsistir. De sorte que, para o conhecimento, o ser das coisas é ilusão, véu que se deve rasgar, para se reencontrar a violência muda e invisível que os devora na noite. A ontologia do aniquilamento dos seres vale, portanto, como crítica do conhecimento; mas trata-se menos de fundar o fenômeno, de dizer ao mesmo tempo seu limite e sua lei, de reportá10 à finitude que o toma possível, do que de dissipá-lo e destruí-lo como a própria vida destrói os seres: pois todo o seu ser é só aparência. Vê-se constituir-se assim um pensamento que se opõe, quase em cada um de seus termos, ao que estava ligado à formação de uma historicidade econômica. Vimos como esta última se apoiava sobre uma tríplice teoria das necessidades irredutíveis, da objetividade do trabalho e do fim da história. Aqui vemos, ao contrário, desenvolver-se um pensamento em que a individualidade, com suas formas, seus limites e suas necessidades, não passa de um momento precário, votado à destruição, formando, em tudo e por tudo, um simples obstáculo que, na via desse aniquilamento, tem de ser afastado; um pensamento em que a objetividade das coisas não passa de aparência, quimera da percepção, ilusão que é preciso dissipar e restituir à pura vontade sem fenômeno que as fez nascer e as suportou por um instante; um pensamento, enfim, para o qual o recomeço da vida, suas retomadas incessantes, sua obstinação, excluem que se lhe estabeleça um limite no curso do tempo, tanto mais que o próprio tempo, com suas divisões cronológicas e seu calendário quase espacial, não é, sem dúvida, mais que uma ilusão do conhecimento. Lá onde um pensamento prevê o fim da história, o outro anuncia o infinito da vida; onde um reconhece a produção real das coisas pelo trabalho, o outro dissipa as quimeras da consciência; onde um afirma com os limites do indivíduo as exigências de sua vida, o outro os apaga no murmúrio da morte. Será essa oposição o sinal de que, a partir do século XIX, o campo do saber não pode mais dar lugar a uma reflexão homogênea e uniforme em todos os seus pontos? Será preciso admitir que, doravante, cada forma de positividade tem a “filosofia” que lhe convém: a economia, a de um trabalho marcado pelo signo da necessidade, mas destinado finalmente à grande recompensa do tempo; a biologia, a de uma vida marcada por essa continuidade que só forma os seres para os desfazer, achando-se com isso liberada de todos os limites da História? E as ciências da linguagem, uma filosofia das culturas, de sua relatividade e de seu poder singular de manifestação?

Comentários