VI. O recuo e o retorno da origem

O último traço que caracteriza, ao mesmo tempo, o modo de ser do homem e a reflexão que a ele se dirige é a relação com a origem.

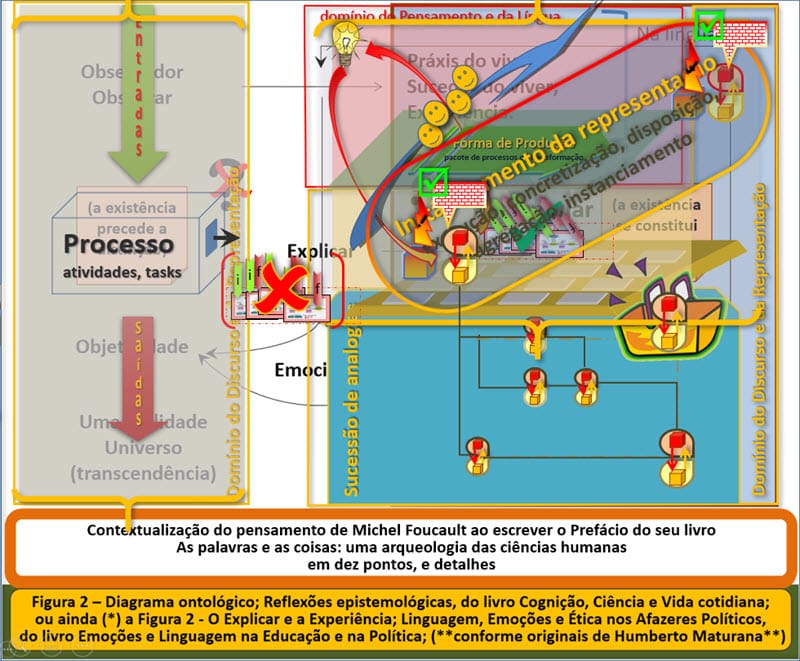

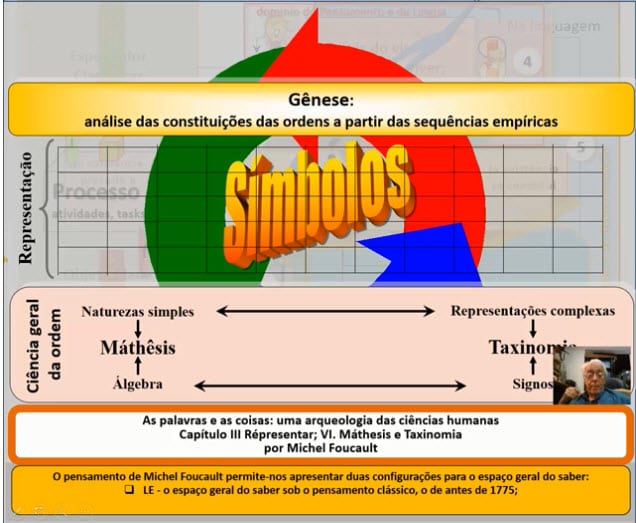

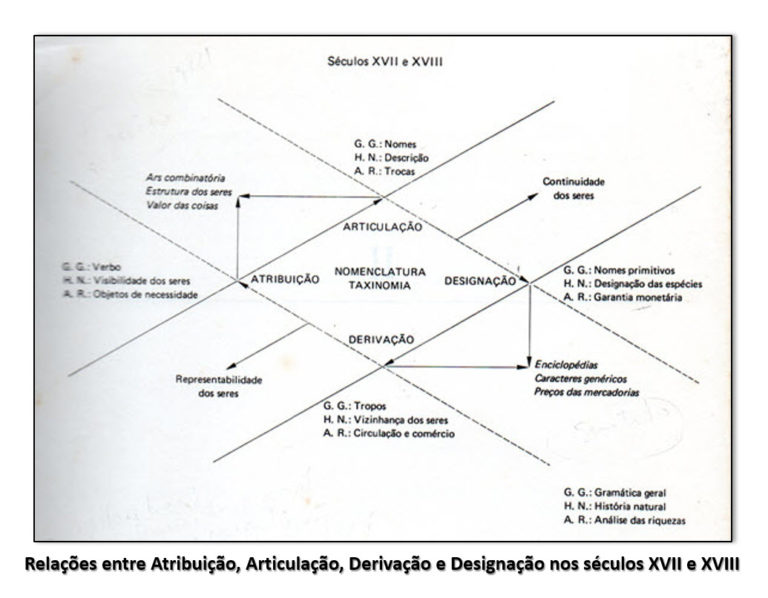

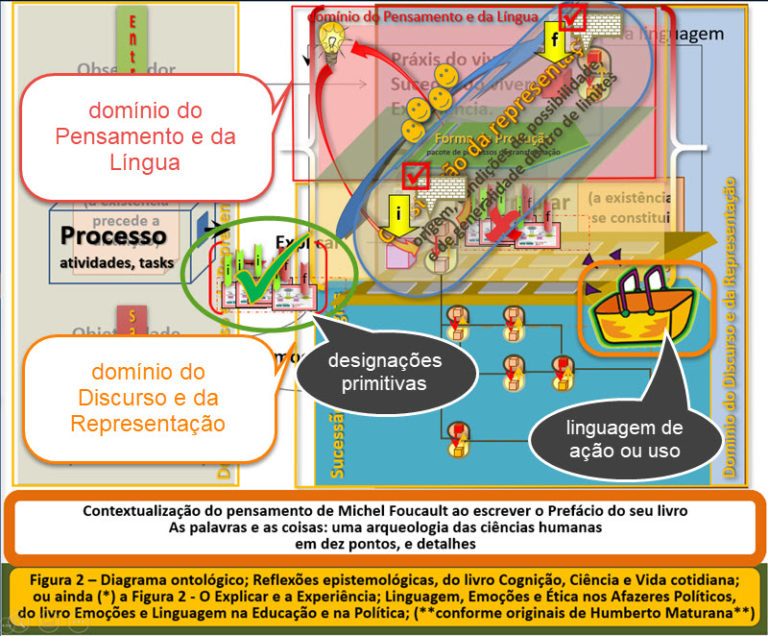

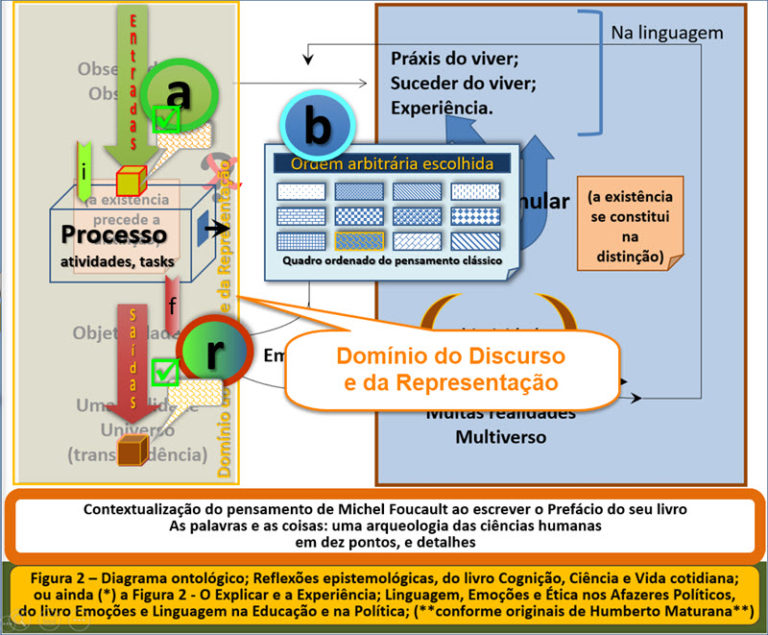

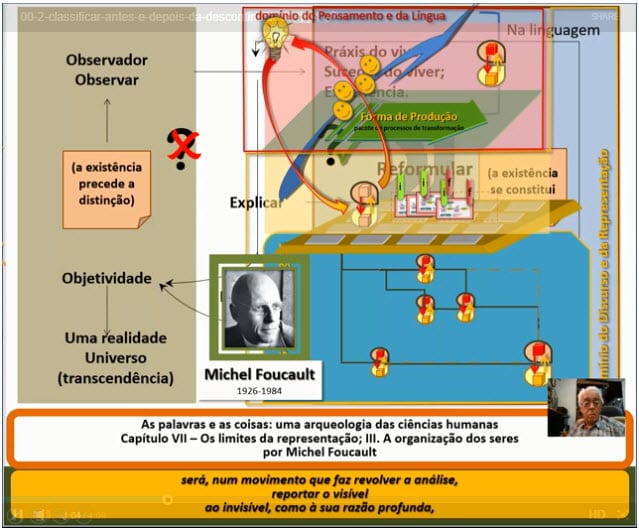

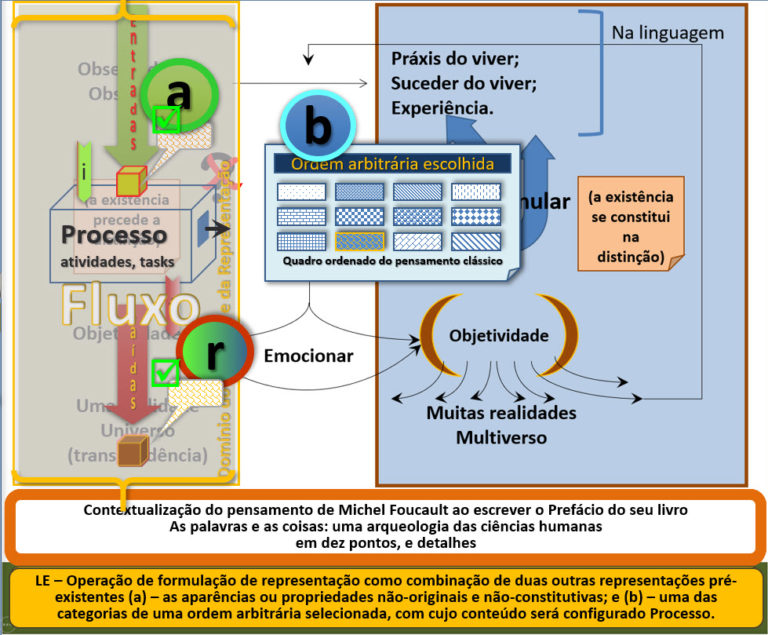

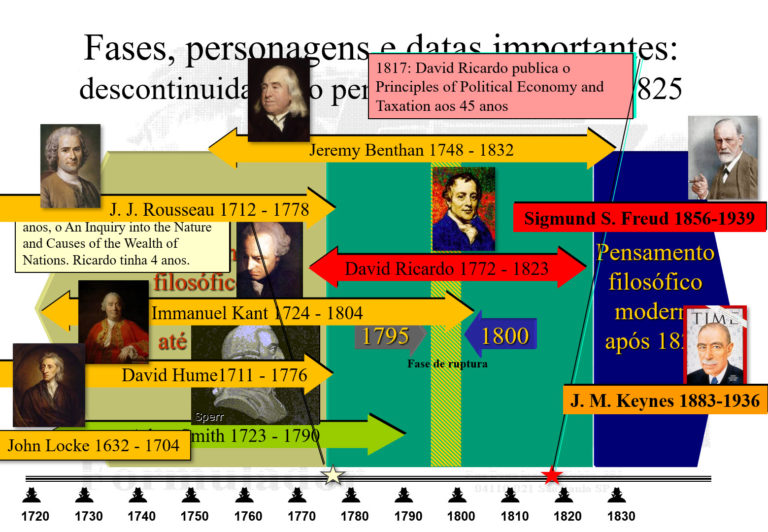

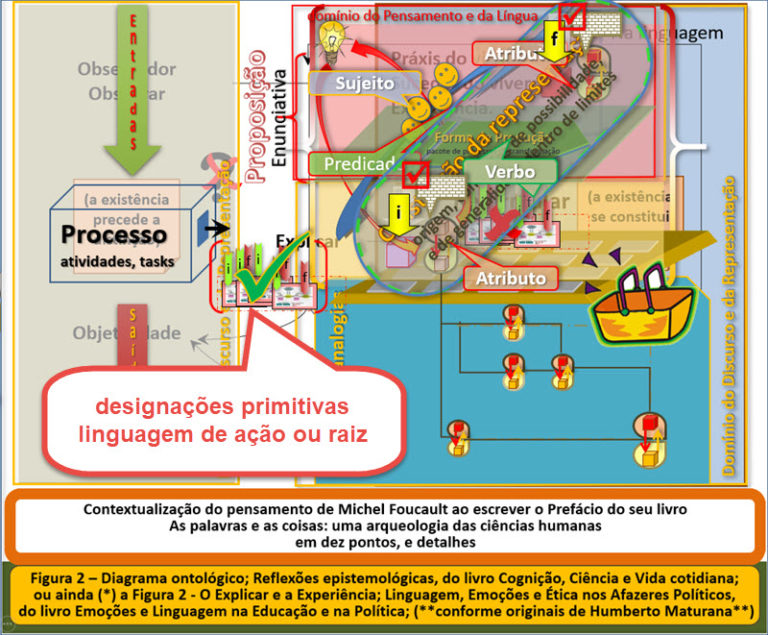

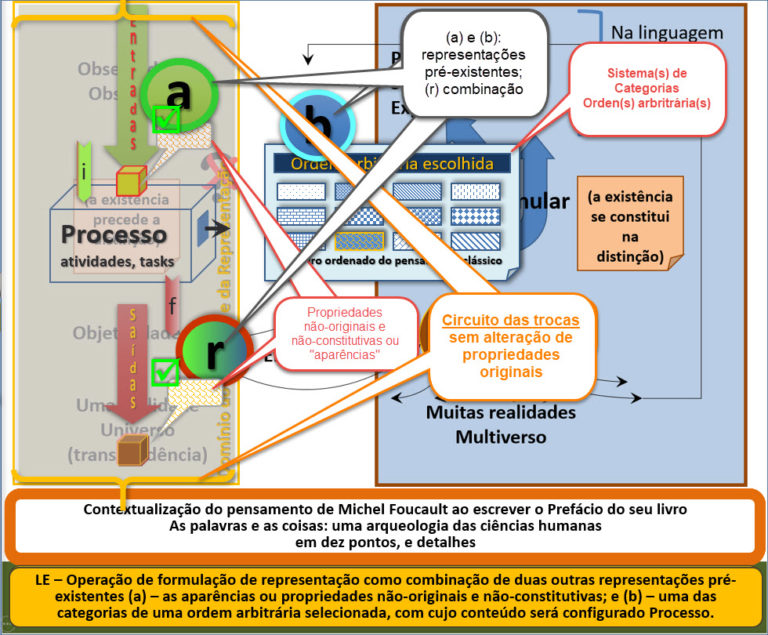

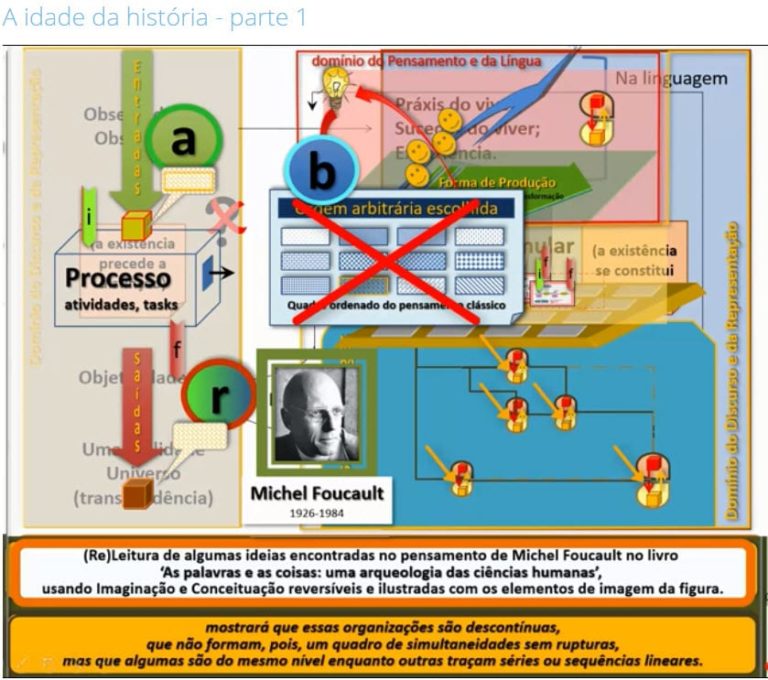

Relação muito diferente daquela que o pensamento clássico tentava estabelecer nas suas gêneses ideais. Reencontrar a origem, no século XVIII, era recolocar-se o mais perto possível da pura e simples reduplicação da representação:

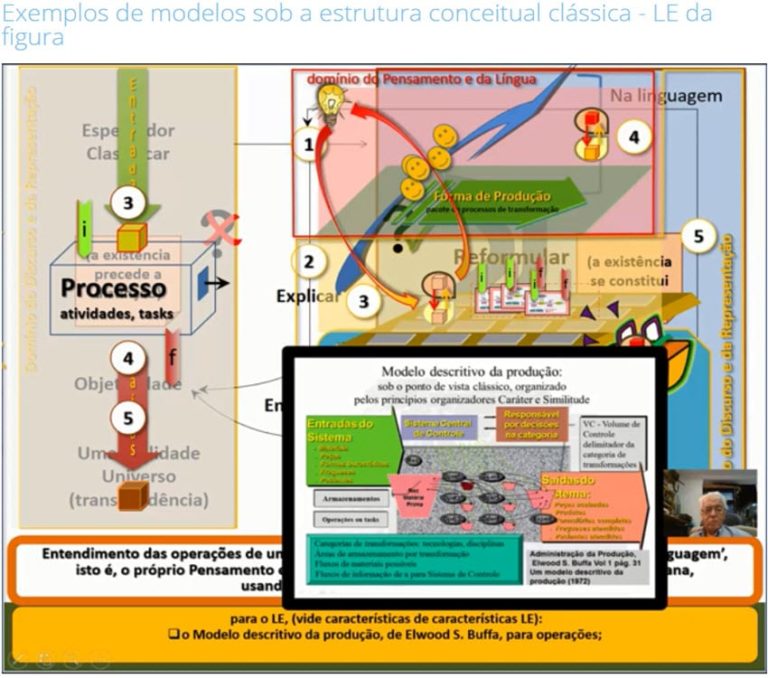

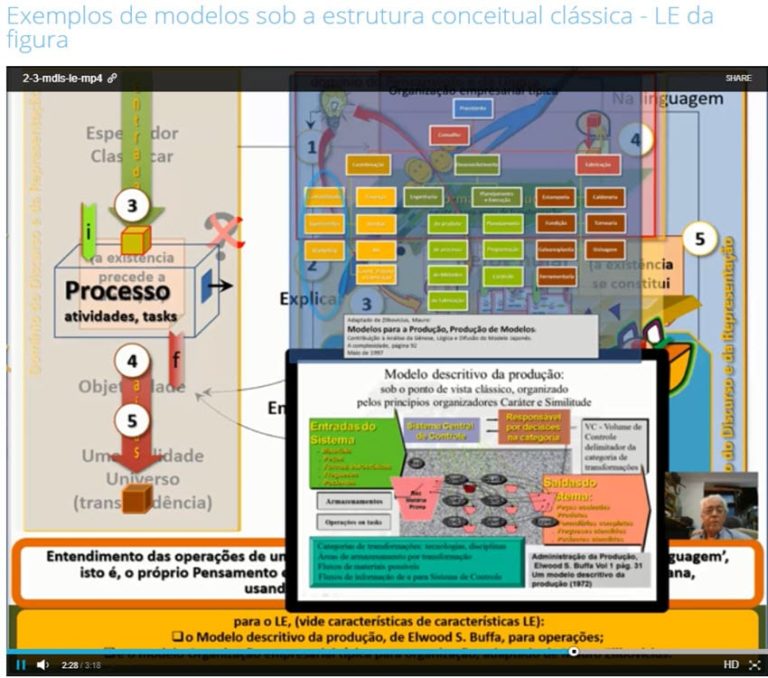

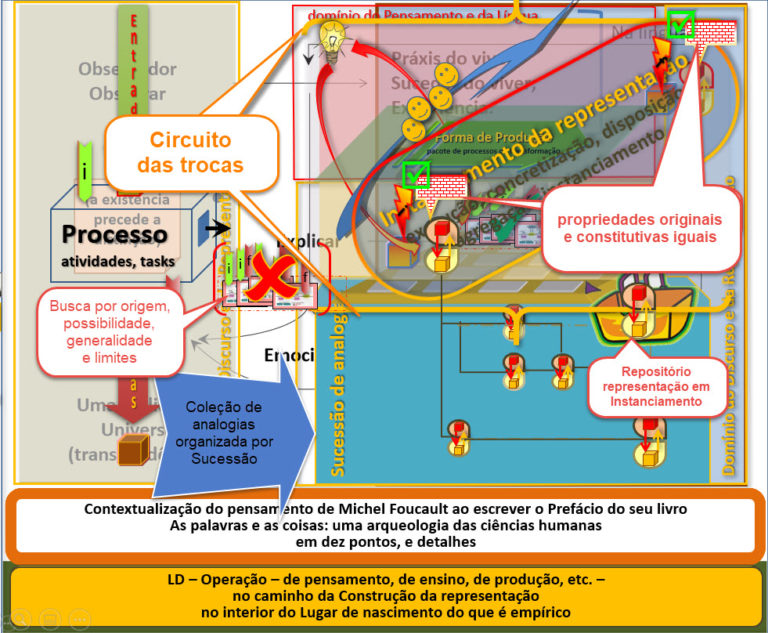

- pensava-se a economia a partir da troca, porque nesta as duas representações que cada um dos parceiros fazia de sua propriedade e da do outro eram equivalentes;

- oferecendo a satisfação de dois desejos quase idênticos, elas eram, em suma, “semelhantes”.

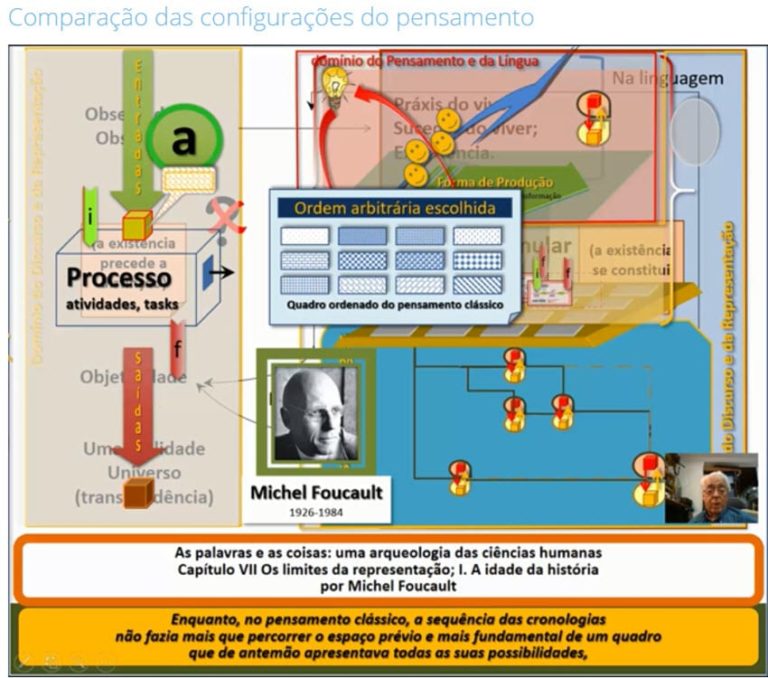

Pensava-se a ordem da natureza, antes de qualquer catástrofe, como um quadro onde os seres se sucederiam numa ordem tão cerrada e numa trama tão contínua que, de um ponto a outro dessa sucessão, dar-se-ia um deslocamento no interior de uma quase-identidade, e, de uma extremidade a outra, estar-se-ia sendo conduzido através da superfície lisa do “semelhante”.

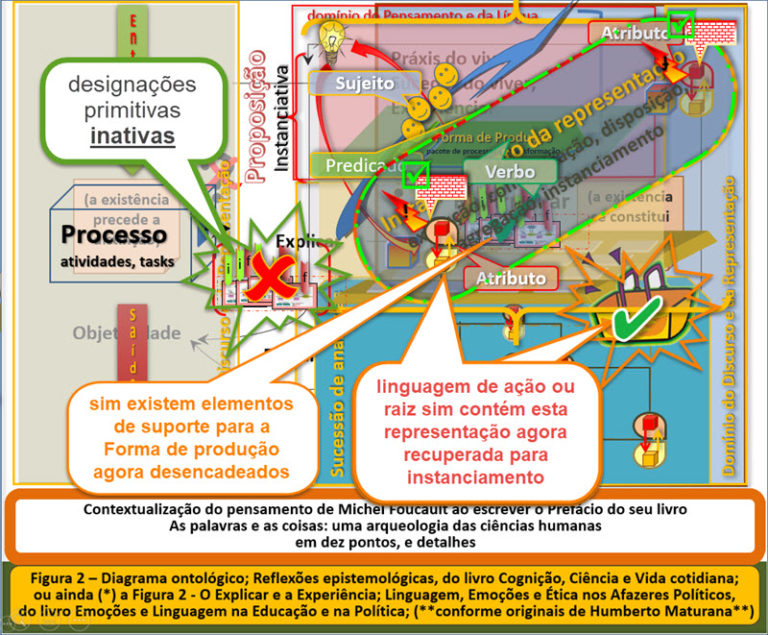

Pensava-se a origem da linguagem como a transparência entre a representação de uma coisa e a representação do grito, do som, da mímica (da linguagem de ação) que a acompanhava.

Enfim, a origem do conhecimento era buscada do lado dessa sequência pura de representações – sequência tão perfeita e tão linear, que a segunda tinha substituído a primeira sem que se tomasse consciência disso, uma vez que ela não lhe era simultânea, que não era possível estabelecer entre as duas uma diferença e que não se podia experimentar a seguinte senão como “semelhante” à primeira; e somente quando aparecia uma sensação mais “semelhante” a uma precedente do que todas as outras, é que a reminiscência podia exercer-se, a imaginação representar novamente uma representação e o conhecimento firmar-se nessa reduplicação.

Pouco importava que esse nascimento fosse considerado fictício ou real, que tivesse valor de hipótese explicativa ou de acontecimento histórico: na verdade, essas distinções só existem para nós; num pensamento para o qual o desenvolvimento cronológico se aloja no interior de um quadro, sobre o qual ele só constitui um percurso, o ponto de partida está simultaneamente fora do tempo real e dentro dele: ele é essa dobra primeira pela qual todos os acontecimentos históricos podem ter lugar.

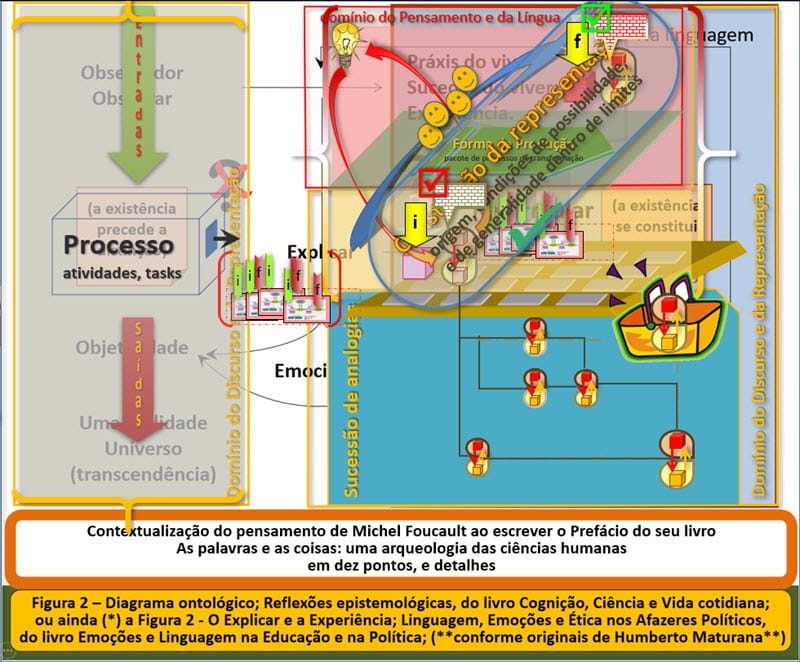

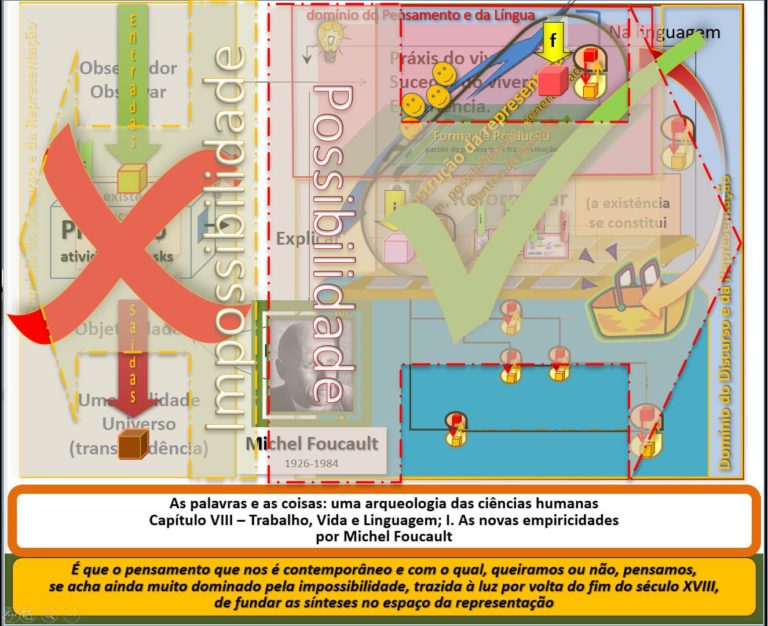

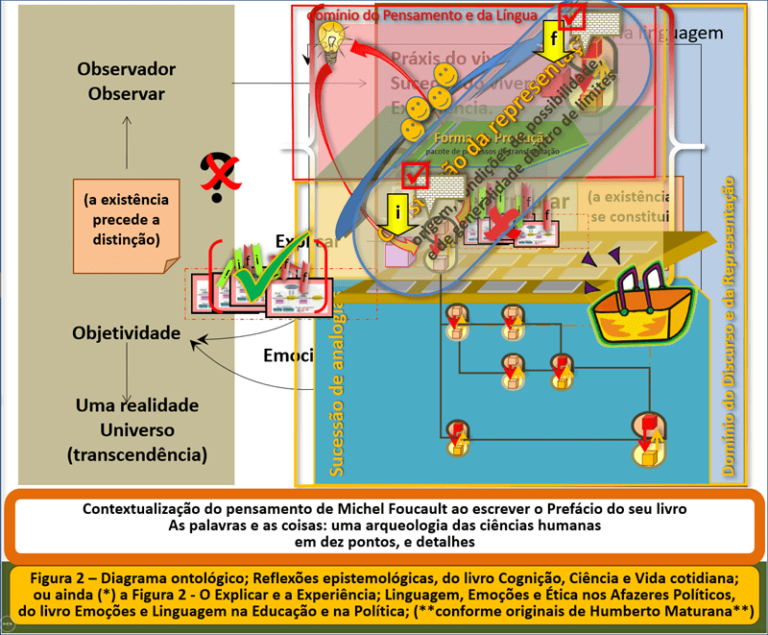

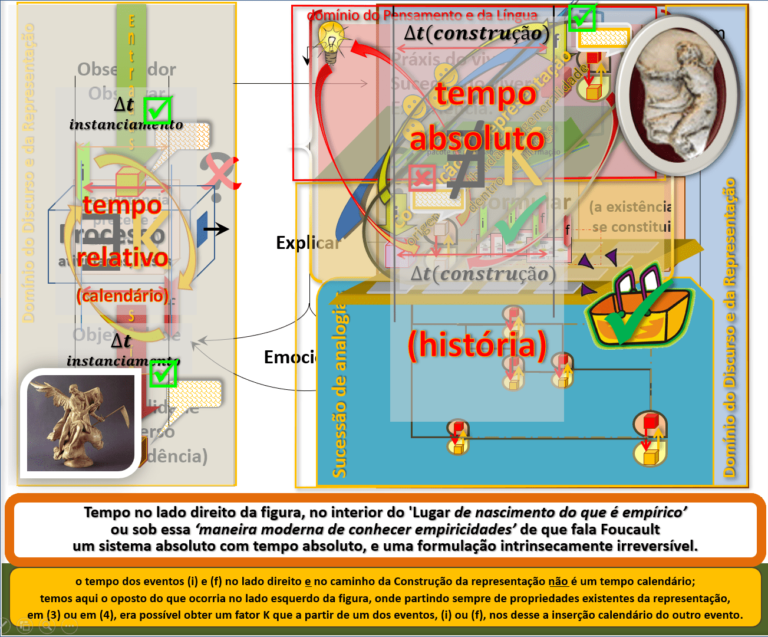

No pensamento moderno, tal origem não é mais concebível: viu-se como o trabalho, a vida, a linguagem adquiriram sua historicidade própria, na qual estavam entranhadas: não podiam, portanto, jamais enunciar verdadeiramente sua origem, ainda que toda a sua história esteja interiormente como que apontada em direção a ela. Não é mais a origem que dá lugar à historicidade; é a historicidade que, na sua própria trama, deixa perfilar-se a necessidade de uma origem que lhe seria ao mesmo tempo interna e estranha: como o vértice virtual de um cone onde todas as diferenças, todas as dispersões, todas as descontinuidades fossem estreitadas até formarem não mais que um ponto de identidade, a impalpável figura do Mesmo, com o poder, entretanto, de explodir sobre si e de tornar-se outra.

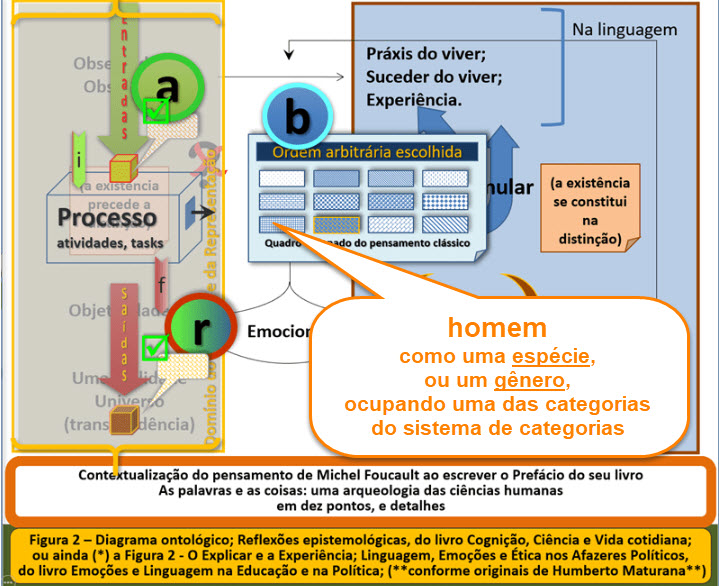

O homem constituiu-se no começo do século XIX em correlação com essas historicidades, com todas essas coisas envolvidas sobre si mesmas e indicando, através de seu desdobramento, mas por suas leis próprias, a identidade inacessível de sua origem.

Contudo, não é do mesmo modo que o homem tem relação com sua origem. É que, com efeito, o homem só se descobre ligado a uma historicidade já feita:

- não é jamais contemporâneo dessa origem que, através do tempo das coisas, se esboça enquanto se esquiva;

- quando ele tenta definir-se como ser vivo, só descobre seu próprio começo sobre o fundo de uma vida que por sua vez começara bem antes dele;

- quando tenta se apreender como ser no trabalho traz à luz as suas formas mais rudimentares somente no interior de um tempo e de um espaço humanos já institucionalizados, já dominados pela sociedade;

- e quando tenta definir sua essência de sujeito falante, aquém de toda língua efetivamente constituída, jamais encontra senão a possibilidade da linguagem já desdobrada, e não o balbucio, a primeira palavra a partir da qual todas as línguas e a própria linguagem se tomaram possíveis.

É sempre sobre um fundo do já começado que o homem pode pensar o que para ele vale como origem.

Esta, portanto, de modo algum é para ele o começo – uma espécie de primeira manhã da história a partir da qual se houvessem acumulado as aquisições ulteriores.

A origem é, bem antes,

- a maneira como o homem em geral, como todo e qualquer homem, se articula com o já começado do trabalho, da vida e da linguagem;

- deve ser procurada nessa dobra onde o homem trabalha com toda a ingenuidade um mundo laborado há milênios, vive, no frescor de sua existência única, recente e precária, uma vida que se entranha até as primeiras formações orgânicas, compõe em frases ainda não ditas (mesmo que gerações as tenham repetido) palavras mais velhas que toda memória.

Nesse sentido, o nível do originário é, sem dúvida, para o homem, o que está mais próximo dele: essa superfície que ele percorre inocentemente, sempre pela primeira vez, e sobre a qual seus olhos, logo que se abrem, descobrem figuras tão jovens quanto seu olhar – figuras que, não mais que ele, não podem ter idade, mas por uma razão inversa: não porque sejam também sempre jovens, mas porque pertencem a um tempo que não tem nem as mesmas medidas, nem os mesmos fundamentos que ele.

Mas essa tênue superfície do originário que margina toda a nossa existência e que jamais lhe é ausente (nem mesmo, e sobretudo, no instante da morte em que ela se descobre, ao contrário, como que a nu) não é o imediato de um nascimento; está toda povoada por essas mediações complexas que, na sua história própria, o trabalho, a vida e a linguagem formaram e depositaram; de sorte que nesse simples contato, desde o primeiro objeto manipulado, desde a manifestação da mais simples necessidade até o arrojo da mais neutra palavra, são todos os intermediários de um tempo que o domina quase ao infinito, que o homem, sem o saber, reanima.

Sem o saber; mas é preciso, na verdade, que o saiba de certa maneira, pois que é assim que os homens entram em comunicação e se acham na rede já entabulada da compreensão.

E contudo esse saber é limitado, diagonal, parcial, porquanto cercado, de todos os lados, por uma imensa região de sombra onde o trabalho, a vida e a linguagem ocultam sua verdade (e sua própria origem) àqueles mesmos que falam, que existem e que laboram.

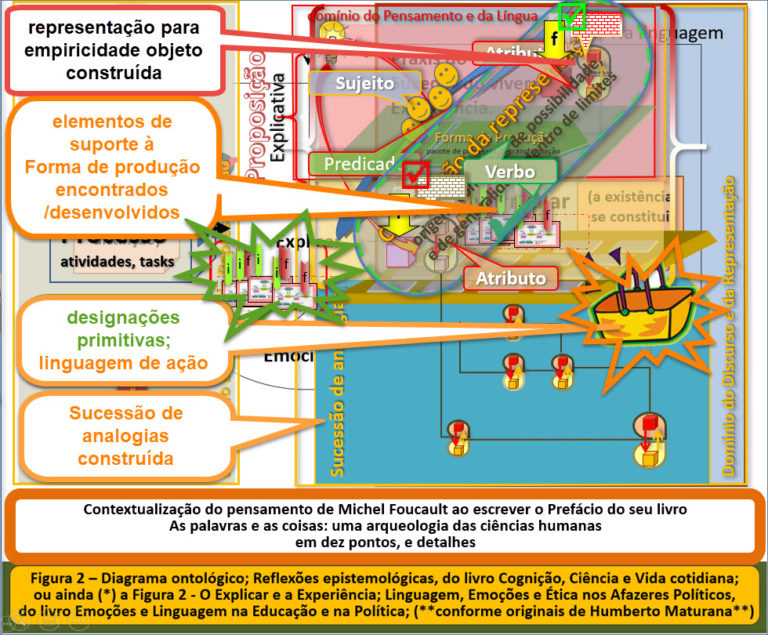

O originário, tal como, desde a Fenomenologia do espírito, o pensamento moderno não cessou de descrever, é, pois, bem diferente daquela gênese ideal que a idade clássica tentara reconstituir; mas é diferente também (conquanto lhe seja ligado por uma correlação fundamental) da origem que se desenha, numa espécie de além retrospectivo, através da historicidade dos seres.

Longe de reconduzir, ou mesmo de apenas apontar em direção a um vértice real ou virtual de identidade, longe de indicar o momento do Mesmo em que a dispersão do Outro não se exerceu ainda, o originário no homem é aquilo que, desde o início, o articula com outra coisa que não ele próprio; é aquilo que introduz na sua experiência conteúdos e formas mais antigas do que ele e que ele não domina; é aquilo que, ligando-o a cronologias múltiplas, entrecruzadas, freqüentemente irredutíveis umas às outras, o dispersa através do tempo e o expõe em meio à duração das coisas.

Paradoxalmente, o originário no homem não anuncia o tempo de seu nascimento, nem o núcleo mais antigo de sua experiência:

- liga-o ao que não tem o mesmo tempo que ele;

- e nele libera tudo o que não lhe é contemporâneo;

- indica, sem cessar e numa proliferação sempre renovada, que as coisas começaram bem antes dele e que, por essa mesma razão, ninguém lhe poderia assinalar uma origem, a ele cuja experiência é inteiramente constituída e limitada por essas coisas.

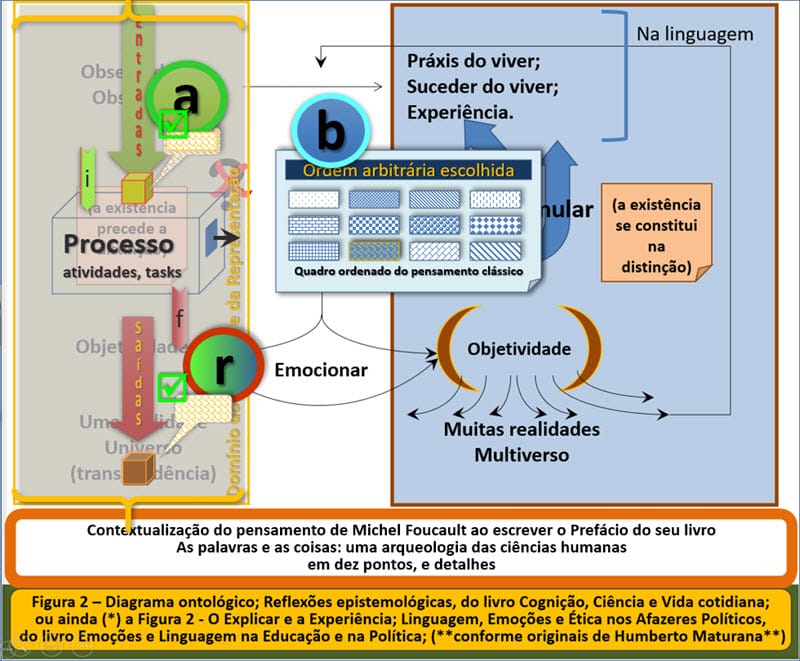

Ora, essa própria impossibilidade tem dois aspectos:

- significa, por um lado, que a origem das coisas está sempre recuada, já que remonta a um calendário onde o homem não figura;

- mas significa, por outro lado, que o homem, por oposição a essas coisas, de que o tempo deixa perceber o nascimento cintilante na sua espessura, é o ser sem origem, aquele “que não tem pátria nem data”, aquele cujo nascimento jamais é acessível porque jamais teve “lugar”.

O que se anuncia no imediato do originário é, pois, que o homem está separado da origem que o tornaria contemporâneo de sua própria existência: em meio a todas as coisas que nascem no tempo e nele sem dúvida morrem, ele, separado de toda origem, já está aí.

De sorte que é nele que as coisas (aquelas mesmas que o excedem) encontram seu começo: mais que cicatriz marcada num instante qualquer da duração, ele é a abertura a partir da qual o tempo em geral pode reconstituir-se, a duração escoar, e as coisas, no momento que lhes é próprio, fazer seu aparecimento.

Se, na ordem empírica, as coisas são sempre recuadas para ele, inapreensíveis em seu ponto zero, o homem se acha fundamentalmente em recuo em relação a esse recuo das coisas e é assim que elas podem, no imediato da experiência originária, fazer pesar sua sólida anterioridade.

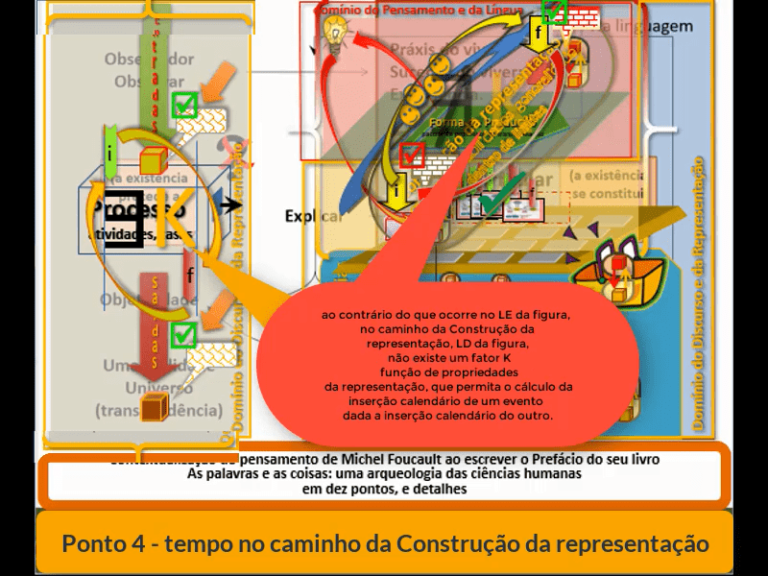

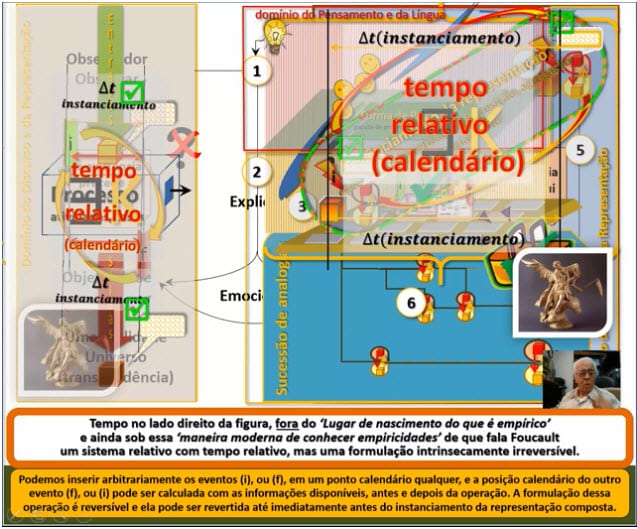

Uma tarefa se apresenta então ao pensamento: a de contestar a origem das coisas, mas de contestá-la para fundá-la, reencontrando o modo pelo qual se constitui a possibilidade do tempo – essa origem sem origem nem começo a partir da qual tudo pode nascer.

Semelhante tarefa implica que seja posto em questão tudo o que pertence ao tempo, tudo o que nele se formou, tudo o que se aloja no seu elemento móvel, de maneira que apareça a brecha sem cronologia e sem história donde provém o tempo. Este estaria então suspenso nesse pensamento que, contudo, não lhe escapa, já que nunca é contemporâneo da origem; mas essa suspensão teria o poder de abalar a relação recíproca entre a origem e o pensamento; o tempo giraria em torno de si e a origem, tendo-se tornado aquilo que o pensamento tem ainda que pensar e sempre de novo, lhe seria prometida numa iminência sempre mais próxima, jamais realizada.

A origem é então o que está em via de voltar, a repetição para a qual tende o pensamento, o retomo do que sempre já começou, a proximidade de uma luz que desde sempre brilhou.

Assim, uma terceira vez, a origem se perfila através do tempo; mas desta feita é o recuo no futuro, a injunção que o pensamento recebe e se faz a si mesmo de avançar, passo a passo, em direção ao que não cessou de torná-lo possível, de espreitar adiante de si, sobre a linha sempre recuada de seu horizonte, a luz donde ele veio e donde profusamente advém.

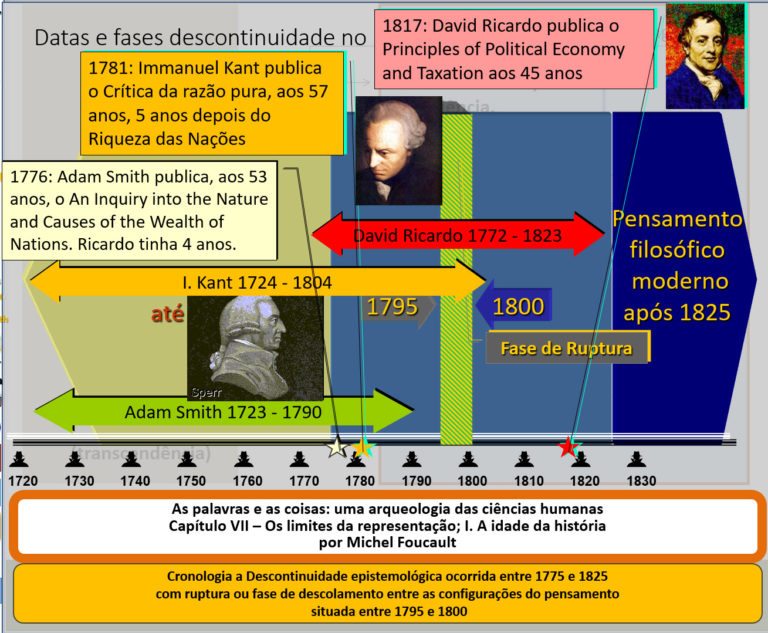

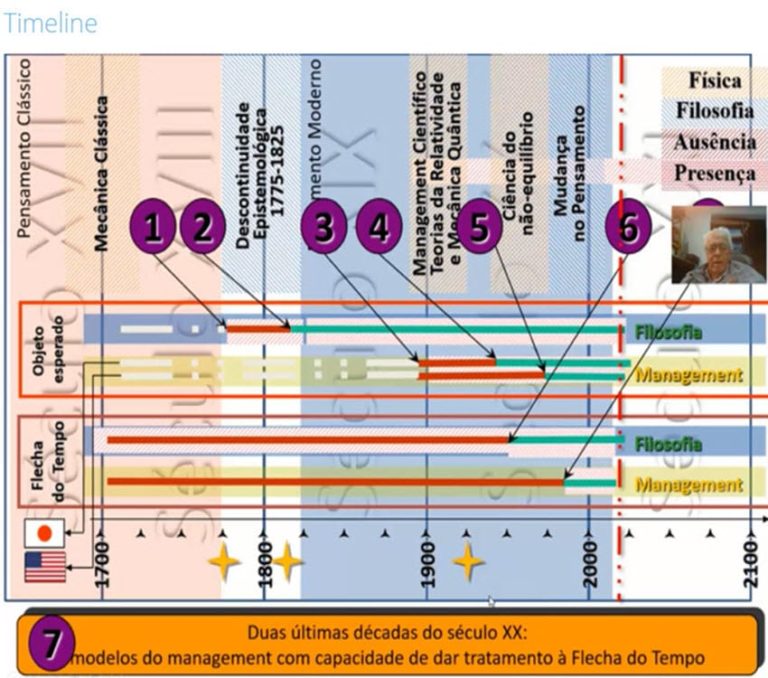

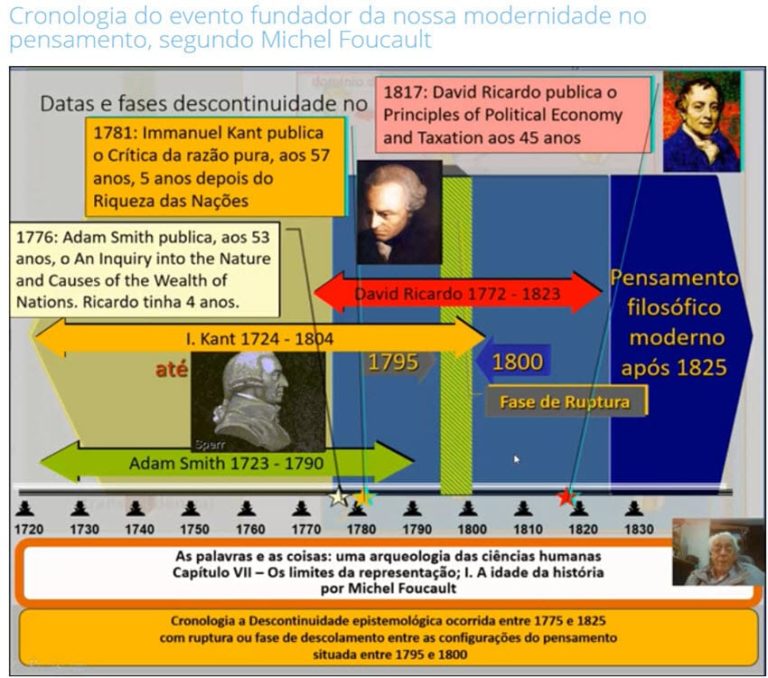

No preciso momento em que lhe era possível denunciar como quimeras as gêneses descritas no século XVIII, o pensamento moderno instaurava uma problemática da origem muito complexa e muito intrincada; essa problemática serviu de fundamento à nossa experiência do tempo e é a partir dela que, desde o século XIX, nasceram todas as tentativas para retomar o que poderia ser, na ordem humana, o começo e o recomeço, o afastamento e a presença do início, o retorno e o fim.

Com efeito, o pensamento moderno estabeleceu uma relação com a origem que era inversa para o homem e para as coisas:

- autorizava assim – mas frustrava de antemão e guardava em face deles todo o seu poder de contestação – os esforços positivistas para inserir a cronologia do homem no interior da cronologia das coisas, de maneira que a unidade do tempo fosse restaurada e que a origem do homem não fosse nada mais que uma data, que uma dobra na série sucessiva dos seres (estabelecer essa origem, e com ela o aparecimento da cultura, a aurora das civilizações no movimento da evolução biológica);

- autorizava também o esforço inverso e complementar para alinhar, segundo a cronologia do homem, a experiência que ele tem das coisas, os conhecimentos que sobre elas adquiriu, as ciências que pôde assim constituir (de sorte que, se todos os começos do homem têm seu lugar no tempo das coisas, o tempo individual ou cultural do homem permite, numa gênese psicológica ou histórica, definir o momento em que as coisas encontram, pela primeira vez, o semblante de sua verdade);

- em cada um desses dois alinhamentos, a origem das coisas e a do homem se subordinam uma à outra; mas o simples fato de haver dois alinhamentos possíveis e irreconciliáveis indica a assimetria fundamental que caracteriza o pensamento moderno da origem.

Ademais, esse pensamento faz advir, numa luz derradeira e como que numa claridade essencialmente reticente, uma certa camada do originário onde nenhuma origem na verdade estava presente, mas onde o tempo sem começo do homem manifestava para uma memória possível o tempo sem lembrança das coisas;

daí uma dupla tentação:

- psicologizar todo conhecimento, qualquer que seja, e fazer da psicologia uma espécie de ciência geral de todas as ciências;

- ou, inversamente, descrever essa camada originária num estilo que escapa a todo positivismo, de maneira que se possa, a partir daí, inquietar a positividade de toda ciência e reivindicar contra ela o caráter fundamental, incontornável dessa experiência.

Mas, ao atribuir a si a tarefa de restituir o domínio do originário, o pensamento moderno aí logo descobre o recuo da origem; e se propõe paradoxalmente a avançar na direção em que esse recuo se realiza e não cessa de aprofundar-se; tenta fazê-lo aparecer do outro lado da experiência como aquilo que a sustenta por seu recuo mesmo, como aquilo que está o mais próximo possível da sua mais visível possibilidade, como aquilo que nela é iminente; e, se o recuo da origem se apresenta assim na sua maior clareza, não é a própria origem que se acha liberada e ascende até si mesma na dinastia de seu arcaísmo?

É por isso que o pensamento moderno está votado inteiramente à grande preocupação do retomo, ao cuidado de recomeçar, a essa estranha inquietude, que lhe é própria, que o coloca no dever de repetir a repetição.

Assim, de Hegel a Marx e a Spengler, desenvolveu-se o tema de um pensamento que, pelo movimento em que se realiza – totalidade alcançada, retomada violenta no extremo despojamento, declínio solar – curva-se sobre si mesmo, ilumina sua própria plenitude, fecha seu círculo, reencontra-se em todas as figuras estranhas de sua odisseia e aceita desaparecer nesse mesmo oceano donde emanara; em oposição a esse retorno que ainda que não seja feliz é perfeito, delineia-se a experiência de Hôlderlin, de Nietzsche e de Heidegger, em que o retorno só se dá no extremo recuo da origem – lá onde os deuses se evadiram, onde cresce o deserto, onde a tékhnê instalou a denominação de sua vontade; de maneira que não se trata aí de um fechamento nem de uma curva, mas antes dessa brecha incessante que libera a origem na medida mesma de seu recuo; o extremo é então o mais próximo.

Mas quer essa camada do originário, descoberta pelo pensamento moderno no movimento mesmo em que ele inventou o homem, prometa a ocasião da realização e das plenitudes acabadas, quer restitua o vazio da origem – aquele disposto pelo seu recuo e aquele escavado pela sua aproximação – de todo modo o que ela prescreve que se pense é algo como o “Mesmo”: através do domínio do originário que articula a experiência humana com o tempo da natureza e da vida, com a história, com o passado sedimentado das culturas, o pensamento moderno se esforça por reencontrar o homem em sua identidade – nessa plenitude ou nesse nada que é ele mesmo -, a história e o tempo nessa repetição que eles tornam impossível mas que forçam a pensar, e o ser naquilo mesmo que ele é.

E assim, nesta tarefa infinita de pensar a origem o mais perto e o mais longe de si, o pensamento descobre que o homem não é contemporâneo do que o faz ser – ou daquilo a partir do qual ele é; mas que está preso no interior de um poder que o dispersa, o afasta para longe de sua própria origem, e todavia lha promete numa iminência que será talvez sempre furtada; ora, esse poder não lhe é estranho; não reside fora dele na serenidade das origens eternas e incessantemente recomeçadas, pois então a origem seria efetivamente dada; esse poder é aquele de seu ser próprio.

O tempo – mas esse tempo que é ele próprio – tanto o aparta da manhã donde ele emergiu quanto daquela que lhe é anunciada.

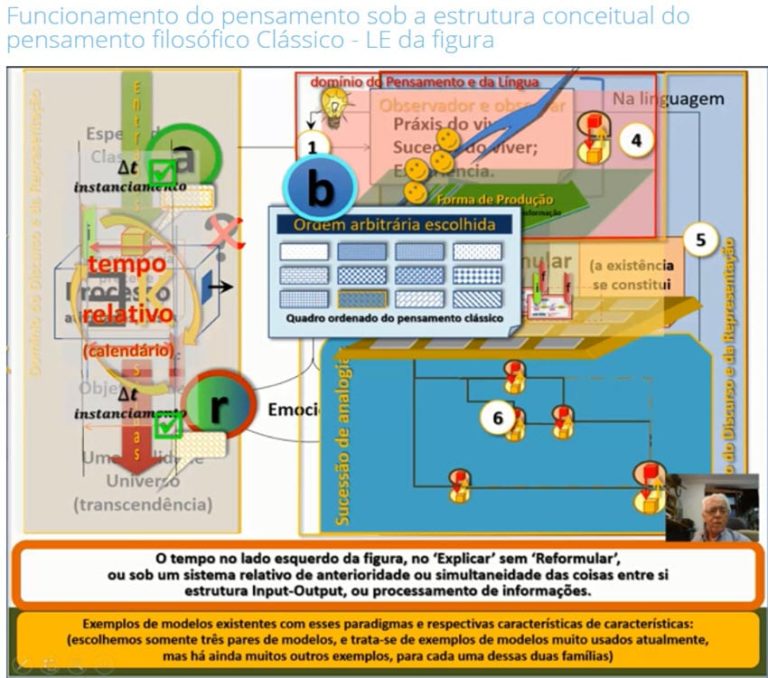

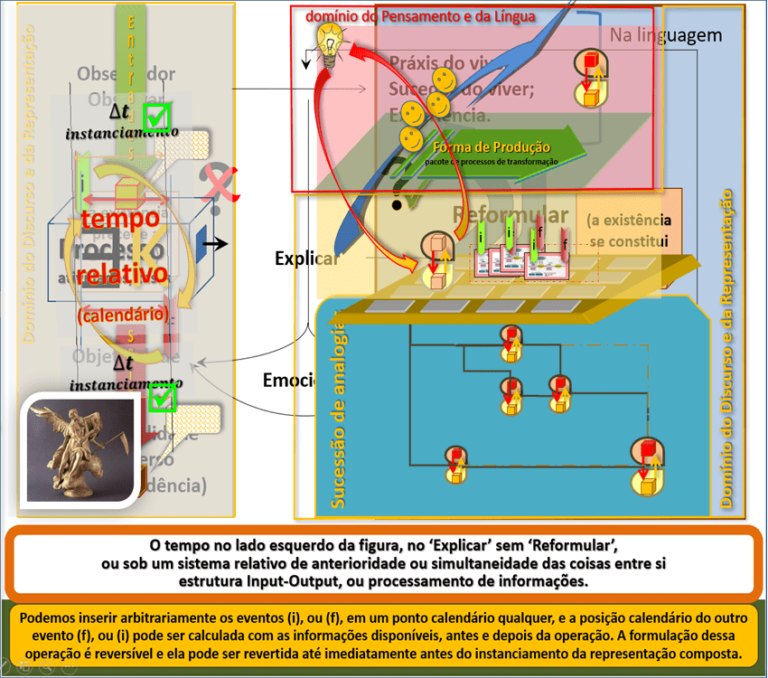

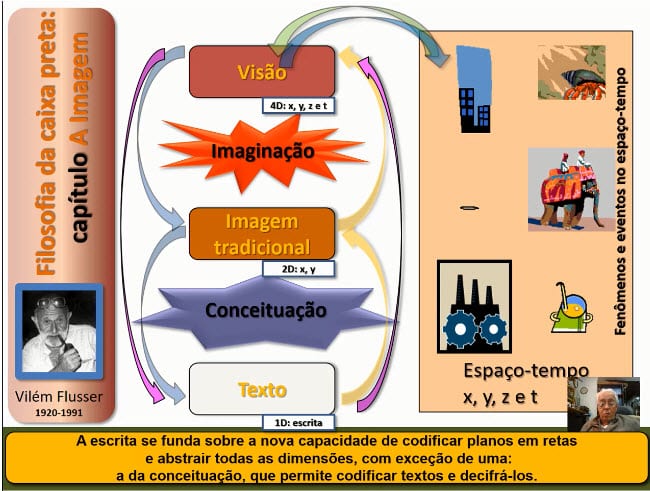

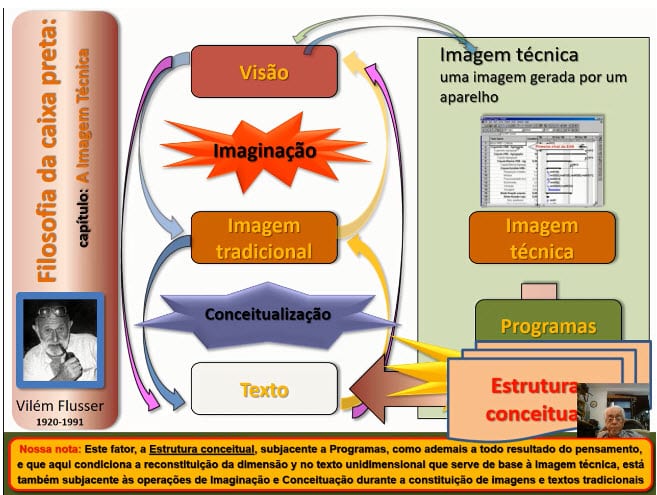

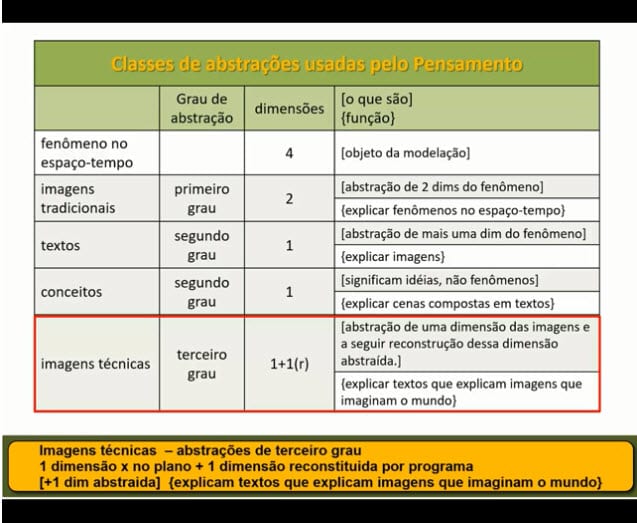

Vê-se quanto esse tempo fundamental – esse tempo a partir do qual o tempo pode ser dado à experiência – é diferente daquele que vigorava na filosofia da representação:

- o tempo então dispersava a representação pois que lhe impunha a forma de uma sucessão linear;

- mas competia à representação restituir-se a si mesma na imaginação, reduplicar-se assim perfeitamente e dominar o tempo;

- a imagem permitia retomar o tempo integralmente, reapreender o que fora concedido à sucessão e construir um saber tão verdadeiro quanto o de um entendimento eterno.

Na experiência moderna, ao contrário,

- o distanciamento da origem é mais fundamental do que toda experiência, porquanto é nela que a experiência cintila e manifesta sua positividade;

- é porque o homem não é contemporâneo de seu ser que as coisas vêm se dar com um tempo que lhes é próprio.

E reencontra-se aqui o tema inicial da finitude. Mas essa finitude, que era primeiramente anunciada pelo jugo das coisas sobre o homem – pelo fato de que ele era dominado

- pela vida,

- pela história,

- pela linguagem

– aparece agora num nível mais fundamental: ela é a relação insuperável do ser do homem com o tempo.

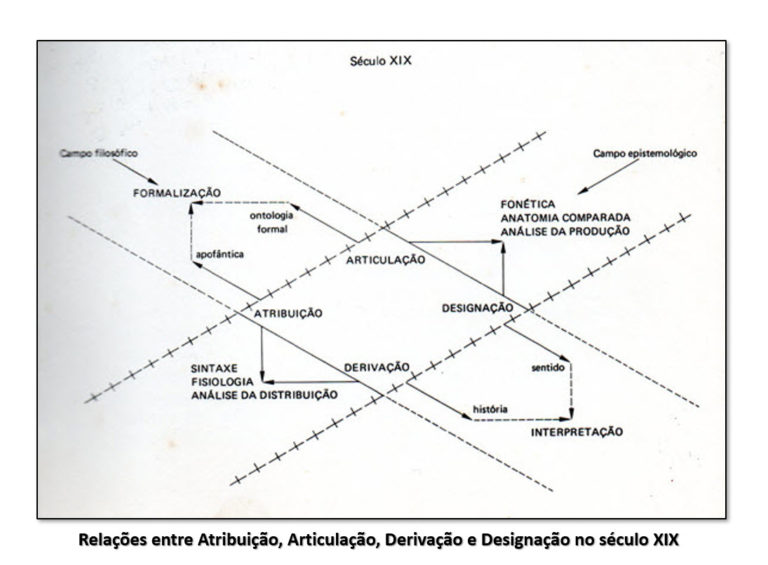

Assim, redescobrindo a finitude na interrogação da origem, o pensamento moderno remata o grande quadrilátero que começou a desenhar quando toda a epistémê ocidental se abalou no fim do século XVIII:

- o liame das positividades com a finitude,

- a reduplicação do empírico no transcendental,

- a relação perpétua do cogito com o impensado,

- o distanciamento e o retorno da origem

definem para nós o modo de ser do homem.

É na análise desse modo de ser, e não mais na da representação, que, desde o século XIX, a reflexão busca assentar filosoficamente a possibilidade do saber.

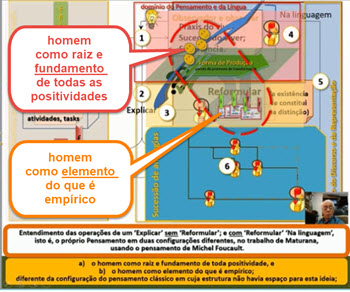

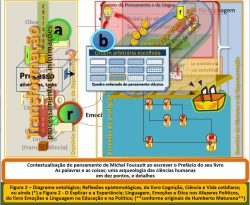

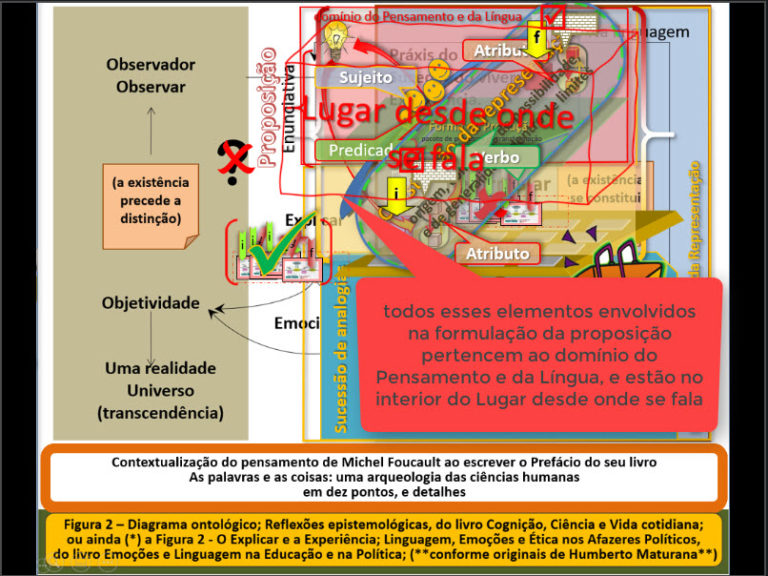

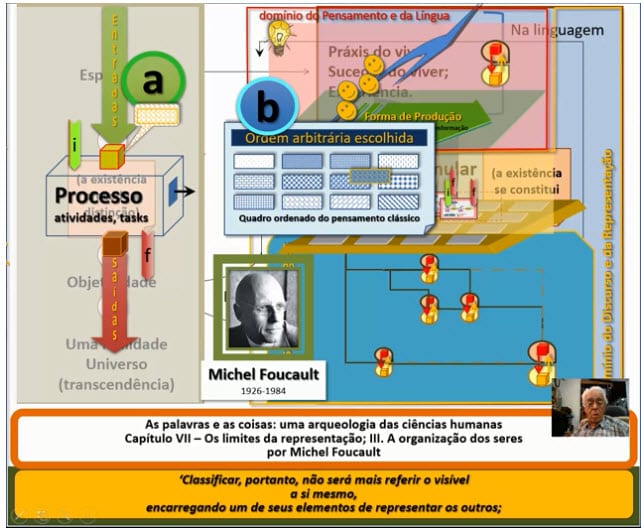

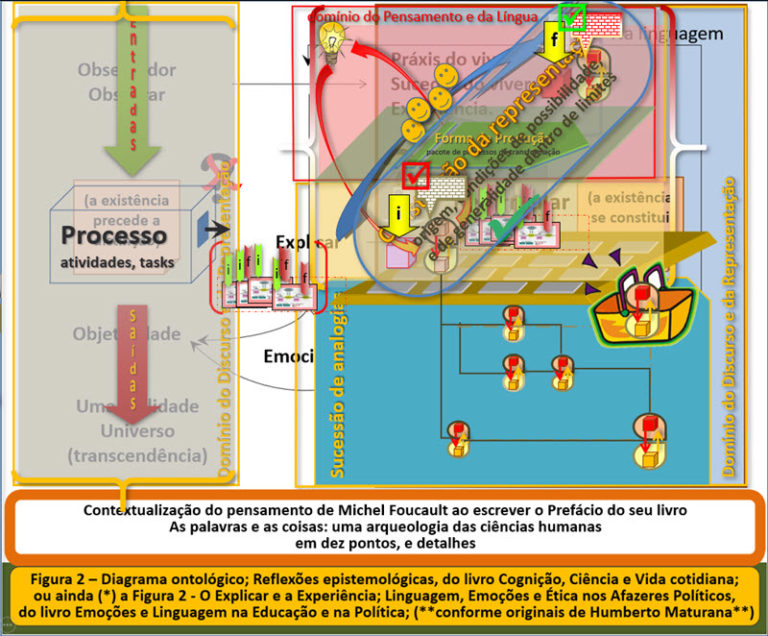

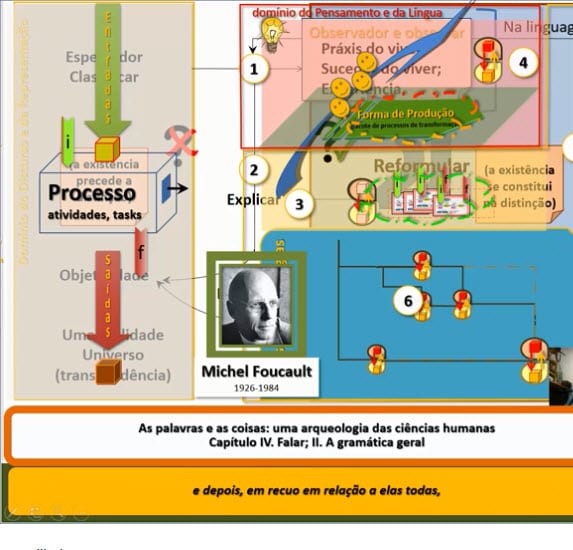

As palavras e as coisas:

uma arqueologia das ciências humanas;

capítulo IX – O homem e seus duplos;

tópico VI. O recuo e o retorno da origem