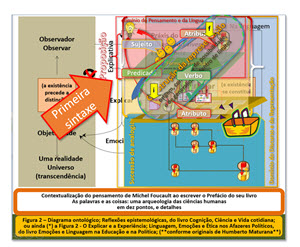

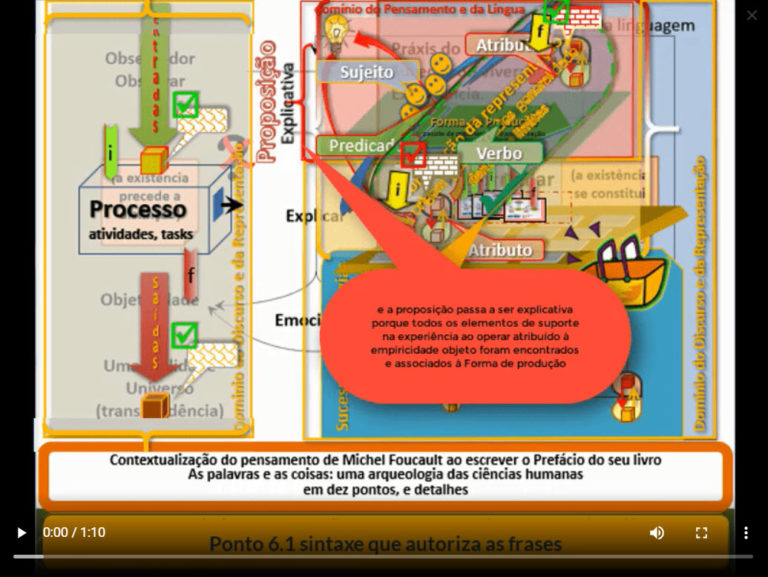

9. a proposição: dois tipos diferentes quanto à origem interna ou externa à linguagem, do valor que carregam

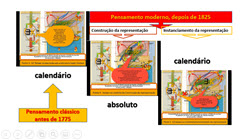

O fenômeno ‘operações’ (em qualquer área): visões com duas abrangências muito diferentes dependendo da leitura que fazemos.

As duas possibilidades de inserção do ponto de início da leitura do fenômeno ‘operações’ – de qualquer tipo – e a análise das diferentes origens do valor carregado pelas proposições para as representações em função da inserção do ponto de início de leitura de ‘operações’;

Note-se que as condições para a ocorrência da troca – a existência simultânea dos dois objetos de troca, o que é dado e o que é recebido – são satisfeitas em duas situações:

- 1. no pensamento clássico pelo posicionamento do ponto de início de leitura sob essa condição, quer dizer, a existência prévia do que é dado e do que é recebido;

- 2. no pensamento moderno, pela satisfação dessa pré-condição no início do Instanciamento da representação, porém com a condição da execução anterior da Construção da representação, também incluída no escopo da operação.

Nos pontos marcados por setas amarelas para baixo (1) e (2) as pré-condições para a ocorrência da troca são dadas, qualquer que seja a estrutura de pensamento – clássico ou moderno – segundo o pensamento de Michel Foucault.

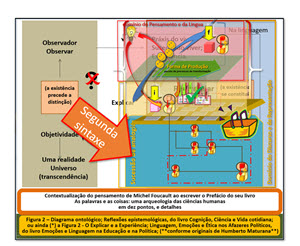

O que não muda entre essas duas possibilidades

A proposição como bloco construtivo padrão fundamental e genérico para construção de representações e suas duas possibilidades de carregamento de valor, quanto às respectivas origens

A proposição é para a linguagem

o que a representação é

para o pensamento:

sua forma, ao mesmo tempo

mais geral e mais elementar,

porquanto, desde que a decomponhamos, não reencontraremos mais o discurso,

mas seus elementos

como tantos materiais dispersos.

As palavras e as coisas:

uma arqueologia das ciências humanas;

Capítulo IV – Falar;

tópico III – Teoria do verbo

Michel Foucault

(…) Em outras palavras,

para que, numa troca,

uma coisa possa representar outra,

é preciso que elas existam

já carregadas de valor;

e, contudo,

o valor só existe

no interior da representação

As palavras e as coisas:

uma arqueologia das ciências humanas;

Capítulo VI – Trocar;

V. A formação do valor

Michel Foucault

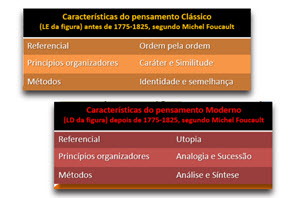

O que sim muda entre essas duas possibilidades

A origem do valor carregado pelo veículo de carregamento de valor na representação: a proposição, sempre, porém em linguagens essencialmente diferentes e representações com origens de valor distintas.

“Valer, para o pensamento clássico,

é primeiramente valer alguma coisa,

poder substituir essa coisa num processo de troca.

A moeda só foi inventada,

os preços só foram fixados e só se modificam

na medida em que essa troca existe.

Ora, a troca é um fenômeno simples

apenas na aparência.

Com efeito, só se troca numa permuta,

quando cada um dos dois parceiros

reconhece um valor

para aquilo que o outro possui.

Num sentido, é preciso, pois,

que as coisas permutáveis,

com seu valor próprio,

existam antecipadamente nas mãos de cada um,

para que a dupla cessão e a dupla aquisição

finalmente se produzam.

Mas, por outro lado,

- o que cada um come e bebe,

aquilo de que precisa para viver

não tem valor

enquanto não o cede; - e aquilo de que não tem necessidade

é igualmente desprovido de valor

enquanto não for usado

para adquirir alguma coisa de que necessite.

Em outras palavras,

para que, numa troca,

uma coisa possa representar outra,

é preciso que elas existam

já carregadas de valor;

e, contudo,

o valor só existe

no interior da representação

- (atual [troca imediata]

- ou possível [permutabilidade]),

isto é, no interior

- da troca

[representação existente] - ou da permutabilidade

[representação possível].

As palavras e as coisas:

uma arqueologia das ciências humanas;

Capítulo VI – Trocar;

V. A formação do valor

Michel Foucault

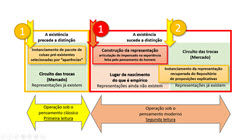

O funcionamento da troca em cada uma das duas possibilidades de leitura do fenômeno ‘operação’: no ato mesmo da troca; ou anterior à troca, na criação das condições de troca

“Daí duas possibilidades simultâneas de leitura:

- leitura já dadas as condições de troca;

- leitura na permutabilidade, isto é na criação de condições de troca

1 uma analisa o valor

no ato mesmo da troca,

no ponto de cruzamento

entre o dado e o recebido;

- A primeira dessas duas leituras corresponde a uma análise que coloca e encerra

- toda a essência da linguagem no interior da proposição;

3 no primeiro caso, com efeito, a linguagem encontra seu lugar de possibilidade numa atribuição assegurada pelo verbo – isto é, por esse elemento da linguagem em recuo relativamente a todas as palavras mas que as reporta umas às outras; o verbo, tornando possíveis todas as palavras da linguagem a partir de seu liame proposicional, corresponde à troca que funda, como um ato mais primitivo que os outros, o valor das coisas trocadas e o preço pelo qual são cedidas;

2 outra analisa-o

como anterior à troca

e como condição primeira

para que esta possa ocorrer.

- a outra, a uma análise que descobre essa mesma essência da linguagem do lado das

- designações primitivas

- linguagem de ação ou raiz;

4 a outra forma de análise, a linguagem está enraizada

fora de si mesma e como que

- na natureza, ou nas

- analogias das coisas;

a raiz, o primeiro grito que dera nascimento às palavras antes mesmo que a linguagem tivesse nascido, corresponde à formação imediata do valor, antes da troca e das medidas recíprocas da necessidade.”

As palavras e as coisas:

uma arqueologia das ciências humanas;

Capítulo VI – Trocar;

V. A formação do valor

Michel Foucault

Esta segunda leitura para ‘operações’

– que orienta a análise de valor

desde antes do momento da troca -,

não é possível sem a presença do homem

na estrutura dos modelos.

Isso fica bastante claro com a descrição da forma de reflexão que se instaura em nossa cultura depois da descontinuidade epistemológica de 1775-1825

Esses dois pontos de inserção da leitura da operação de troca

mostrados nos modelos de operações

Comentários