Este livro nasceu de um texto de Borges. Do riso que, com sua leitura, perturba todas as familiaridades do pensamento

– do nosso: daquele que tem nossa idade e nossa geografia,

abalando todas as superfícies ordenadas, e todos os planos que tornam sensata para nós a profusão dos seres, fazendo vacilar e inquietando. por muito tempo, nossa prática milenar do Mesmo e do Outro.

Esse texto cita “uma certa enciclopédia chinesa“ onde será escrito que “os animais se dividem em:

- a) pertencentes ao imperador;

- b) embalsamados,

- c) domesticados,

- d) leitões,

- e) sereias,

- f) fabulosos,

- g) cães em liberdade,

- h) incluídos na presente classificação,

- i) que se agitam como loucos,

- j) inumeráveis,

- k) desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo,

- l) et cetera,

- m) que acabam de quebrar a bilha,

- n) que de longe parecem moscas”.

No deslumbramento dessa taxinomia, o que de súbito atingimos, o que, graças ao apólogo, nos é indicado como o encanto exótico de um outro pensamento,

é o limite do nosso:

- a impossibilidade patente de pensar isso.

Que coisa, pois, é impossível pensar; e de que impossibilidade se trata?

A cada uma destas singulares rubricas podemos dar um sentido preciso e um conteúdo determinável;

- algumas envolvem realmente seres fantásticos – animais fabulosos ou sereias;

- mas, justamente em lhes conferindo um lugar à parte, a enciclopédia chinesa localiza seus poderes de contágio;

- distingue com cuidado os animais bem reais (que se agitam como loucos ou que acabam de quebrar a bilha)

- e aqueles que só têm lugar no imaginário.

As perigosas misturas são conjuradas,

- insígnias e fábulas reencontram seu alto posto;

- nenhum anfíbio inconcebível,

- nenhuma asa arranhada,

- nenhuma pele escamosa,

- nada dessas faces polimorfas e demoníacas,

- nenhum hálito em chamas.

Ali, a monstruosidade não altera nenhum corpo real, em nada modifica o bestiário da imaginação;

- não se esconde na profundeza de algum poder estranho.

- Sequer estaria presente em alguma parte dessa classificação,

- se não se esgueirasse em todo o espaço vazio,

- em todo o branco intersticial que separa os seres uns dos outros.

Não são os animais “fabulosos” que são impossíveis,

pois que são designados como tais,

mas a estreita distância segundo a qual são justapostos aos cães em liberdade ou àqueles que de longe parecem moscas.

O que transgride toda imaginação,

todo pensamento possível,

é simplesmente a série alfabética (a, b, c, d)

que liga a todas as outras

cada uma dessas categorias.

Tampouco se trata da extravagância

de encontros insólitos.

Sabe-se o que há de desconcertante na proximidade dos extremos ou, muito simplesmente, na vizinhança súbita das coisas sem relação;

a enumeração que as faz entrechocar-se possui, por si só, um poder de encantamento:

“Já não estou em jejum, diz Eustenes. Por todo o dia de hoje estarão a salvo da minha saliva: Aspides, Anfisbenas, Anerudutos, Abedessimões, Alartas, Amóbatas, Apinaos, Alatrobãs, Aractes, Astérios, Alcarates, Arges, Aranhas, Ascálabos, Atélabos, Ascalabotas, Aemorróides…”.

Mas todos esses vermes e serpentes, todos esses seres de podridão e de viscosidade fervilham, como as sílabas que os nomeiam, na saliva de Eustenes:

é aí que todos têm seu lugar-comum, como, sobre a mesa de trabalho, o guarda-chuva e a máquina de costura;

se a estranheza de seu encontro é manifesta,

ela o é na base

- deste e,

- deste em,

- deste sobre,

cuja solidez e evidência garantem a possibilidade de uma justaposição.

Era decerto improvável que as hemorroidas, as aranhas e as amóbatas viessem um dia se misturar sob os dentes de Eustenes: mas, afinal de contas, nessa boca acolhedora e voraz, tinham realmente como se alojar e encontrar o palácio de sua coexistência.

A monstruosidade que Borges faz circular na sua enumeração consiste, ao contrário,

em que o próprio espaço comum dos encontros

se acha arruinado.

O impossível não é a vizinhança das coisas,

é o lugar mesmo onde elas poderiam avizinhar-se.

Os animais “i) que se agitam como loucos, j) inumeráveis, k) desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo ” – onde poderiam eles jamais se encontrar; a não ser na voz imaterial que pronuncia sua enumeração, a não ser na página que a transcreve?

Onde poderiam eles se justapor; senão no não-lugar da linguagem?

Mas esta, ao desdobrá-los, não abre mais que um espaço impensável.

A categoria central dos animais “[h] incluídos na presente classificação” indica bem, pela explícita referência a paradoxos conhecidos, que jamais se chegará a definir; entre cada um desses conjuntos e aquele que os reúne a todos, uma relação estável de conteúdo e continente:

se todos os animais classificados se alojam, sem exceção, numa das casas da distribuição, todas as outras não estarão dentro desta?

E esta, por sua vez, em que espaço reside?

O absurdo arruína o e da enumeração, afetando de impossibilidade o em onde se repartiram as coisas enumeradas.

- Borges não acrescenta nenhuma figura ao atlas do impossível;

- não faz brilhar em parte alguma o clarão do encontro poético;

- esquiva apenas a mais discreta, mas a mais insistente das necessidades;

- subtrai o chão, o solo mudo onde os seres podem justapor-se.

Desaparecimento mascarado, ou, antes, irrisoriamente indicado pela série abecedária de nosso alfabeto, que se supõe servir de fio condutor (o único visível) às enumerações de uma enciclopédia chinesa…

Numa palavra, o que se retira é a célebre “tábua de trabalho”; e, restituindo a Roussel uma escassa parte do que lhe é sempre devido, emprego esta palavra “tábua” em dois sentidos superpostos:

- mesa niquelada, encerada, envolta em brancura, faiscante sob o sol de vidro que devora as sombras – lá onde, por um instante, para sempre talvez, o guarda-chuva encontra a máquina de costura;

- e quadro que permite ao pensamento operar com os seres uma ordenação, uma repartição em classes, um agrupamento nominal pelo que são designadas suas similitudes e suas diferenças – lá onde, desde o fundo dos tempos, a linguagem se entrecruza com o espaço.

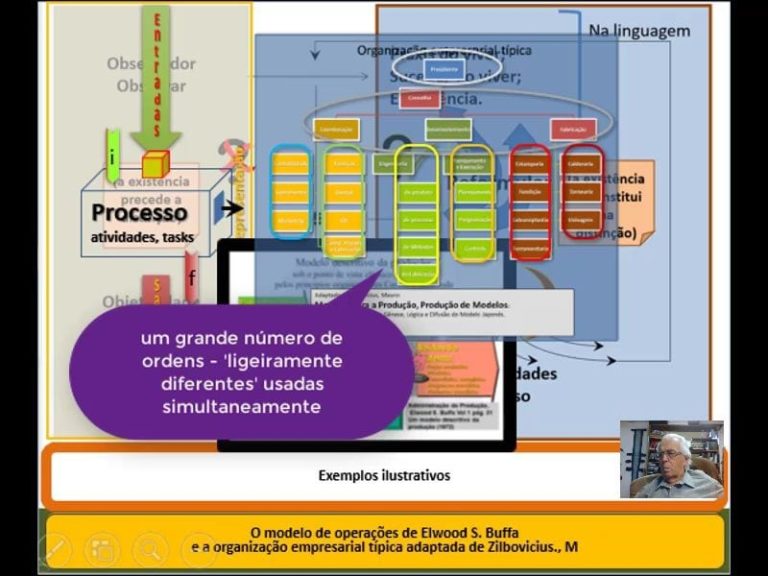

Esse texto de Borges fez-me rir durante muito tempo, não sem um mal-estar evidente e difícil de vencer:

- Talvez porque no seu rastro nascia a suspeita de que há desordem pior que aquela do incongruente e da aproximação do que não convém;

- seria a desordem que faz cintilar os fragmentos de um grande número de ordens possíveis na dimensão, sem lei nem geometria, do heteróclito;

e importa entender esta palavra [heteróclito] no sentido mais próximo de sua etimologia: as coisas aí são “deitadas “, “colocadas “, “dispostas” em lugares a tal ponto diferentes, que é impossível encontrar-lhes um espaço de acolhimento, definir por baixo de umas e outras um lugar comum.

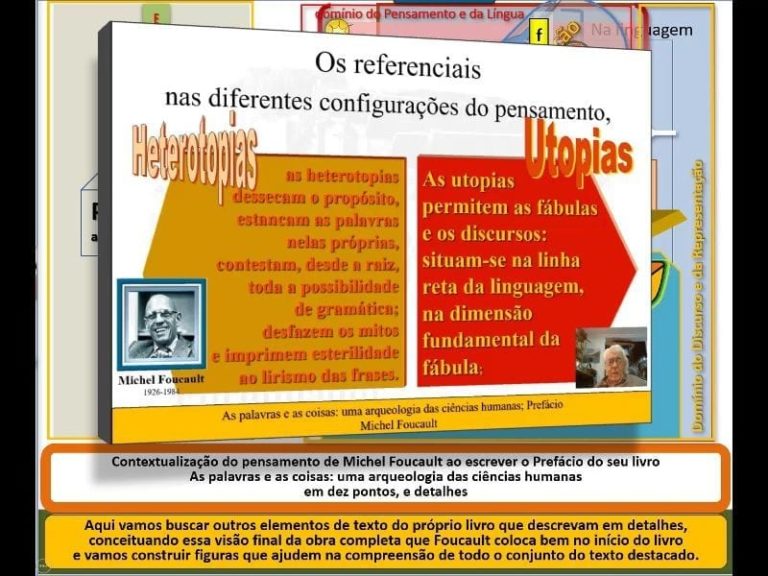

As utopias consolam: é que,

- se elas não têm lugar real,

- desabrocham, contudo, num espaço maravilhoso e liso;

- abrem cidades com vastas avenidas,

- jardins bem plantados,

- regiões fáceis,

ainda que o acesso a elas seja quimérico.

As heterotopias inquietam, sem dúvida porque

- solapam secretamente a linguagem,

- porque impedem de nomear isto e aquilo,

- porque fracionam os nomes comuns ou os emaranham,

- porque arruínam de antemão a “sintaxe!’,

- e não somente aquela que constrói as frases

- – aquela, menos manifesta, que autoriza “manter juntos” (ao lado e em frente umas das outras) as palavras e as coisas.

Eis por que as utopias

- permitem as fábulas e os discursos:

- situam-se na linha reta da linguagem,

- na dimensão fundamental da fábula;

as heterotopias (encontradas tão frequentemente em Borges)

- dessecam o propósito,

- estancam as palavras nelas próprias,

- contestam, desde a raiz, toda possibilidade de gramática;

- desfazem os mitos

- e imprimem esterilidade ao lirismo das frases.

Parece que certos afásicos não chegam a classificar de maneira coerente as meadas de lãs multicores que se lhes apresentam sobre a superfície de uma mesa;

como se esse retângulo unificado não pudesse servir de espaço homogêneo e neutro onde as coisas viessem ao mesmo tempo

- manifestar a ordem contínua de suas identidades ou de suas diferenças

- e o campo semântico de sua denominação.

Eles formam, nesse espaço unido, onde as coisas normalmente se distribuem e se nomeiam, uma multiplicidade de pequenos domínios granulosos e fragmentários onde semelhanças sem nome aglutinam as coisas em ilhotas descontínuas;

- num canto, colocam as meadas mais claras,

- noutro, as vermelhas,

- aqui, aquelas que têm uma consistência mais lanosa,

- ali, aquelas mais longas, ou as que tendem ao violeta,

- ou as que foram enroladas em novelo.

Mas, mal são esboçados, todos esses agrupamentos se desfazem, pois a orla de identidade que os sustenta, por mais estreita que seja, é ainda demasiado extensa para não ser instável; e, infinitamente, o doente

- reúne e separa,

- amontoa similitudes diversas,

- destrói as mais evidentes,

- dispersa as identidades,

- superpõe critérios diferentes,

- agita-se,

- recomeça,

- inquieta-se

- e chega finalmente à beira da angústia.

O embaraço que faz rir quando se lê Borges é por certo aparentado ao profundo mal-estar daqueles cuja linguagem está arruinada:

ter perdido o “comum” do lugar e do nome.

Atopia, afasia.

No entanto, o texto de Borges aponta para outra direção; a essa distorção da classificação que nos impede de pensá-Ia, a esse quadro sem espaço coerente Borges dá como pátria mítica uma região precisa, cujo simples nome constitui para o Ocidente uma grande reserva de utopias.

A China, em nosso sonho,

não é justamente o lugar privilegiado do espaço?

Para nosso sistema imaginário, a cultura chinesa é a mais meticulosa, a mais hierarquizada, a mais surda aos acontecimentos do tempo, a mais vinculada ao puro desenrolar da extensão; pensamos nela como numa civilização de diques e de barragens sob a face eterna do céu; vemo-la estendida e imobilizada sobre toda a superfície de um continente cercado de muralhas.

Sua própria escrita não reproduz em linhas horizontais o voo fugidio da voz; ela ergue em colunas a imagem imóvel e ainda reconhecível das próprias coisas.

Assim é que a enciclopédia chinesa citada por Borges e a taxinomia que ela propõe

- conduzem a um pensamento sem espaço, a palavras e categorias mas que, em essência, repousam sobre um espaço solene, todo sobrecarregado de figuras complexas, de caminhos emaranhados, de locais estranhos, de secretas passagens e imprevistas comunicações;

- haveria assim, na outra extremidade da terra que habitamos, uma cultura votada inteiramente à ordenação da extensão,

- mas que não distribuiria a proliferação dos seres em nenhum dos espaços onde nos é possível nomear; falar; pensar:

Quando instauramos uma classificação refletida, quando dizemos que o gato e o cão se parecem menos que dois galgos, mesmo se ambos estão adestrados ou embalsamados, mesmo se os dois correm como loucos e mesmo se acabam de quebrar a bilha, qual é, pois, o solo a partir do qual podemos estabelecê-lo com inteira certeza?

Em que “tábua”, segundo qual espaço de identidades, de similitudes, de analogias, adquirimos o hábito de distribuir tantas coisas diferentes e parecidas sem tempo nem lugar ?

Que coerência é essa – que se vê logo não ser nem determinada por um encadeamento a priori e necessário, nem imposta por conteúdos imediatamente sensíveis?

Pois não se trata de ligar consequências, mas sim

- de aproximar e isolar;

- de analisar;

- ajustar e encaixar conteúdos concretos;

nada mais tateante, nada mais empírico (ao menos na aparência) que a instauração de uma ordem entre as coisas;

- nada que exija um olhar mais atento, uma linguagem mais fiel e mais bem modulada;

- nada que requeira com maior insistência que se deixe conduzir pela proliferação das qualidades e das formas.

E, contudo, um olhar desavisado bem poderia aproximar algumas figuras semelhantes e distinguir outras em razão de tal ou qual diferença:

de fato não há, mesmo para a mais ingênua experiência, nenhuma similitude, nenhuma distinção que não resulte de uma operação precisa e da aplicação de um critério prévio.

Um “sistema dos elementos ” – uma definição dos segmentos sobre os quais poderão aparecer as semelhanças e as diferenças, os tipos de variação de que esses segmentos poderão ser afetados, o limiar; enfim, acima do qual haverá diferença e abaixo do qual haverá similitude – é indispensável para o estabelecimento da mais simples ordem.

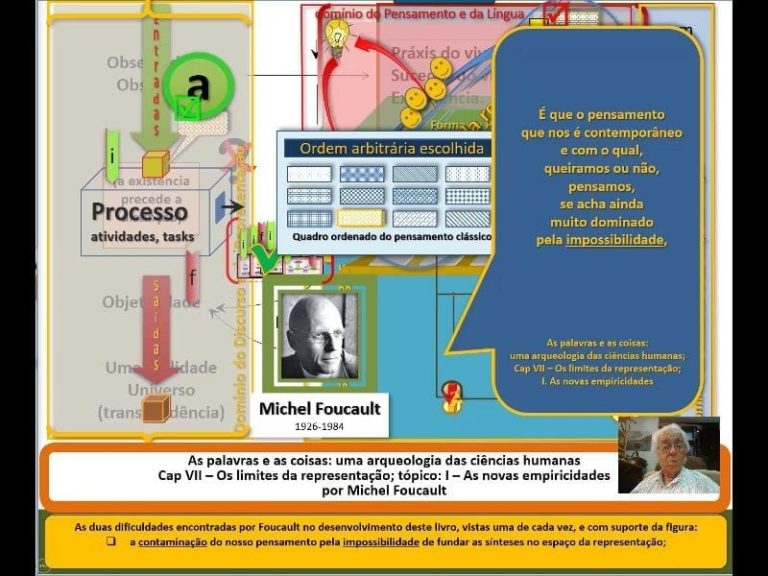

A ordem é ao mesmo tempo

- aquilo que se oferece nas coisas como sua lei interior;

- a rede secreta segundo a qual elas se olham de algum modo umas às outras

- e aquilo que só existe através do crivo de um olhar;

- de uma atenção, de uma linguagem;

e é somente nas casas brancas desse quadriculado que ela se manifesta em profundidade como já presente, esperando em silêncio o momento de ser enunciada.

Os códigos fundamentais de uma cultura

- – aqueles que regem sua linguagem,

- seus esquemas perceptivos,

- suas trocas,

- suas técnicas,

- seus valores,

- a hierarquia de suas práticas –

fixam, logo de entrada, para cada homem, as ordens empíricas com as quais terá de lidar e nas quais se há de encontrar.

Na outra extremidade do pensamento, teorias científicas ou interpretações de filósofos explicam

- por que há em geral uma ordem,

- a que lei geral obedece,

- que princípio pode justificá-Ia,

- por que razão é esta a ordem estabelecida e não outra.

Mas, entre essas duas regiões tão distantes, reina um domínio que, apesar de ter sobretudo um papel intermediário, não é menos fundamental: é mais confuso, mais obscuro e, sem dúvida, menos fácil de analisar:

É aí que uma cultura,

- afastando-se insensivelmente das ordens empíricas que lhe são prescritas por seus códigos primários,

- instaurando uma primeira distância em relação a elas,

- fá-Ias perder sua transparência inicial,

- cessa de se deixar passivamente atravessar por elas,

- desprende-se de seus poderes imediatos e invisíveis,

- libera-se o bastante para constatar que essas ordens não são talvez as únicas possíveis nem as melhores:

de tal sorte que se encontre diante do fato bruto de que há, sob suas ordens espontâneas, coisas que são em si mesmas ordenáveis, que pertencem a uma certa ordem muda, em suma, que há ordem.

Como se, libertando-se por uma parte de seus grilhões linguísticos, perceptivos, práticos, a cultura aplicasse sobre estes um segundo grilhão que os neutralizasse, que, duplicando-os, os fizesse aparecer ao mesmo tempo que os excluísse e, no mesmo movimento, se achasse diante do ser bruto da ordem.

É em nome dessa ordem que os códigos da linguagem, da percepção, da prática são criticados e parcialmente invalidados.

É com base nessa ordem, assumida como solo positivo, que se construirão as teorias gerais da ordenação das coisas e as interpretações que esta requer:

Assim, entre o olhar já codificado e o conhecimento reflexivo, há uma região mediana que libera a ordem no seu ser mesmo:

- é aí que ela aparece, segundo as culturas e segundo as épocas,

- contínua e graduada ou fracionada e descontínua,

- ligada ao espaço ou constituída a cada instante pelo impulso do tempo,

- semelhante a um quadro de variáveis ou definida por sistemas separados de coerências,

- composta de semelhanças que se aproximam sucessivamente ou se espelham mutuamente, organizada em torno de diferenças crescentes etc.

De tal sorte que essa região “mediana “, na medida em que manifesta os modos de ser da ordem, pode apresentar-se como a mais fundamental:

- anterior às palavras, às percepções e aos gestos, incumbidos então de traduzi-Ia com maior ou menor exatidão ou sucesso (razão pela qual essa experiência da ordem, sem seu ser maciço e primeiro, desempenha sempre um papel crítico);

- mais sólida, mais arcaica, menos duvidosa, sempre mais “verdadeira” que as teorias que lhes tentam dar uma forma explícita, uma explicação exaustiva, ou um fundamento filosófico.

Assim, em toda cultura,

entre

o uso do que se poderia chamar

os códigos ordenadores

e as reflexões sobre a ordem,

há a experiência nua da ordem e de seus modos de ser:

No presente estudo, é essa experiência que se pretende analisar:

Trata-se de mostrar o que ela veio a se tornar; desde o século XVI, no meio de uma cultura como a nossa: de que maneira, refazendo, como que contra a corrente,

- o percurso da linguagem tal como foi falada,

- dos seres naturais, tais como foram percebidos e reunidos,

- das trocas, tais como foram praticadas,

nossa cultura manifestou que havia ordem

e que às modalidades dessa ordem deviam

- as permutas suas leis,

- os seres vivos sua regularidade,

- as palavras seu encadeamento e seu valor representativo;

que modalidades de ordem foram reconhecidas, colocadas, vinculadas ao espaço e ao tempo, para formar o suporte positivo de conhecimento tais que vão dar

- na gramática e na filologia,

- na história natural e na biologia,

- no estudo das riquezas e na economia política.

Tal análise, como se vê, não compete à história das idéias ou das ciências: é antes um estudo que se esforça por encontrar

- a partir de que foram possíveis conhecimentos e teorias;

- segundo qual espaço de ordem se constituiu o saber;

- na base de qual a priori histórico e no elemento de qual positividade puderam aparecer idéias, constituir-se ciências, refletir-se experiências em filosofias, formar-se racionalidades,

- para talvez se desarticularem e logo desvanecerem.

Não se tratará, portanto, de conhecimentos descritos no seu progresso em direção a uma objetividade na qual nossa ciência de hoje pudesse enfim se reconhecer;

- o que se quer trazer à luz é o campo epistemológico, a epistémê onde os conhecimentos, encarados fora de qualquer critério referente a seu valor racional ou a suas formas objetivas, enraízam sua positividade e manifestam assim uma história que não é a de sua perfeição crescente, mas, antes, a de suas condições de possibilidade;

- neste relato, o que deve aparecer são, no espaço do saber; as configurações que deram lugar às formas diversas do conhecimento empírico.

Mais que de uma história no sentido tradicional da palavra,

trata-se de uma “arqueologia “(1).

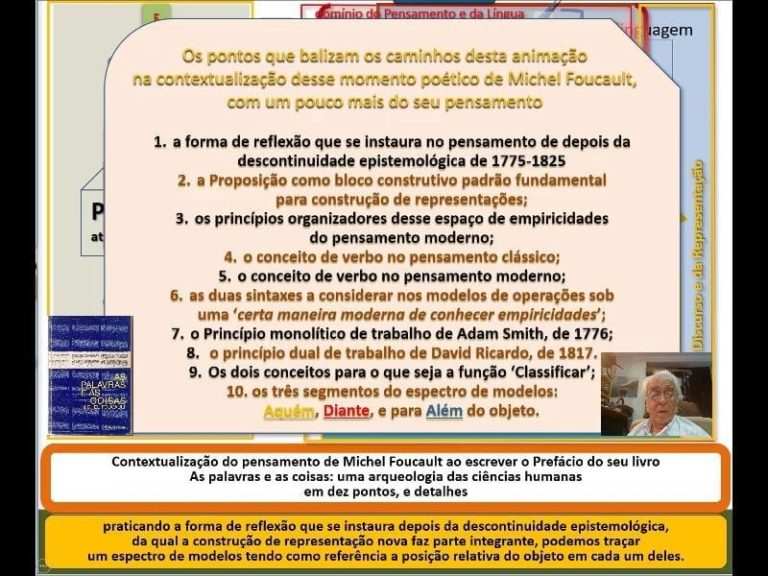

Ora, esta investigação arqueológica mostrou duas grandes descontinuidades na epistémê da cultura ocidental:

aquela que inaugura a idade clássica

(por volta dos meados do século XVII)

e aquela que, no início do século XIX,

marca o limiar de nossa modernidade.

A ordem, sobre cujo fundamento pensamos, não tem o mesmo modo de ser que a dos clássicos.

- Por muito forte que seja a impressão que temos de um movimento quase ininterrupto da ratio européia desde o Renascimento até nossos dias,

- por mais que pensemos que a classificação de Lineu, mais ou menos adaptada, pode de modo geral continuar a ter uma espécie de validade,

- que a teoria do valor de Condillac se encontra em parte no marginalismo do século XIX,

- que Keynes realmente sentiu a afinidade de suas próprias análises com as de Cantillon,

- que o propósito da Gramática geral

(tal como o encontramos nos autores de Port-Royal ou em Bauzée) não está tão afastado de nossa atual linguística

– toda esta quase-continuidade ao nível das idéias e dos temas não passa, certamente, de um efeito de superfície;

- no nível arqueológico, vê-se que o sistema das positividades mudou de maneira maciça na curva dos séculos XVIII e XIX

Não que a razão tenha feito progressos;

- mas o modo de ser das coisas e da ordem que, distribuindo-as, oferece-as ao saber; é que foi profundamente alterado.

Se a história natural de Tournefort, de Lineu e de Buffon tem relação com alguma coisa que não ela mesma, não é com a biologia, a anatomia comparada de Cuvier ou o evolucionismo de Darwin, mas com a gramática geral de Bauzée, com a análise da moeda e da riqueza tal como a encontramos em Law, em Véron de Fortbonnais ou em Turgot.

Os conhecimentos chegam talvez a se engendrar; as ideias a se transformar e a agir umas sobre as outras (mas como? até o presente os historiadores não no-lo disseram);

uma coisa, em todo o caso, é certa:

- a arqueologia, dirigindo-se ao espaço geral do saber;

- a suas configurações e ao modo de ser das coisas que aí aparecem,

define sistemas de simultaneidade, assim como a série de mutações necessárias e suficientes para circunscrever o limiar de uma positividade nova.

Assim, a análise pôde mostrar a coerência que existiu,

durante toda a idade clássica, entre

- a teoria da representação

- e as da linguagem, das ordens naturais, da riqueza e do valor:

É esta configuração que, a partir do século XIX, muda inteiramente;

- a teoria da representação desaparece como fundamento geral de todas as ordens possíveis;

- a linguagem, por sua vez, como quadro espontâneo e quadriculado primeiro das coisas, como suplemento indispensável entre a representação e os seres, desvanece-se;

- uma historicidade profunda penetra no coração das coisas, isola-às e as define na sua coerência própria. Impõe-lhes formas de ordem que são implicadas pela continuidade do tempo;

- a análise das trocas e da moeda cede lugar ao estudo da produção,

- a do organismo toma dianteira sobre a pesquisa dos caracteres taxinômicos;

- e, sobretudo, a linguagem perde seu lugar privilegiado e torna-se, por sua vez, uma figura da história coerente com a espessura de seu passado.

Na medida, porém,

em que as coisas giram sobre si mesmas,

reclamando para seu devir

não mais que o princípio de sua inteligibilidade

e abandonando o espaço da representação,

o homem, por seu turno,

entra, e pela primeira vez,

no campo do saber ocidental.

Estranhamente, o homem – cujo conhecimento passa, a olhos ingênuos, como a mais velha busca desde Sócrates – não é, sem dúvida, nada mais que uma certa brecha na ordem das coisas, uma configuração, em todo o caso, desenhada pela disposição nova que ele assumiu recentemente no saber:

Daí nasceram todas as quimeras dos novos humanismos, todas as facilidades de uma “antropologia “, entendida como reflexão geral, meio positiva, meio filosófica, sobre o homem.

Contudo, é um reconforto e um profundo apaziguamento pensar que o homem não passa de uma invenção recente, uma figura que não tem dois séculos, uma simples dobra de nosso saber; e que desaparecerá desde que este houver encontrado uma forma nova.

Vê-se que esta investigação responde um pouco, como em eco, ao projeto de escrever uma história da loucura na idade clássica;

- ela tem, em relação ao tempo, as mesmas articulações, tomando como seu ponto de partida o fim do Renascimento

- e encontrando, também ela, na virada do século XIX; o limiar de uma modernidade de que ainda não saímos.

Enquanto, na história da loucura, se interrogava a maneira como uma cultura pode colocar sob uma forma maciça e geral a diferença que a limita,

trata-se aqui de observar a maneira como ela experimenta a proximidade das coisas, Como ela estabelece o quadro de seus parentescos e a ordem segundo a qual é preciso percorrê-los.

Trata-se, em suma, de uma história da semelhança:

sob que condições o pensamento clássico pôde refletir; entre as coisas, relações de similaridade ou de equivalência que fundam e justificam as palavras, as classificações, as trocas?

A partir de qual a priori histórico foi possível definir o grande tabuleiro das identidades distintas que se estabelece sobre o fundo confuso, indefinido, sem fisionomia e como que indiferente, das diferenças?

A história da loucura seria a história do Outro

– daquilo que, para uma cultura é ao mesmo tempo interior e estranho, a ser portanto excluído (para conjurar-lhe o perigo interior), encerrando-o porém (para reduzir-lhe a alteridade);

a história da ordem das coisas seria a história do Mesmo

– daquilo que, para uma cultura, é ao mesmo tempo disperso e aparentado, a ser portanto distinguido por marcas e recolhido em identidades.

E se se pensar que a doença é, ao mesmo tempo,

- a desordem, a perigosa alteridade no corpo humano e até o cerne da vida,

- mas também um fenômeno da natureza que tem suas regularidades, suas semelhanças e seus tipos

– vê-se que lugar poderia ter uma arqueologia do olhar médico.

- Da experiência-limite do Outro às formas constitutivas do saber médico

- e, destas, à ordem das coisas e ao pensamento do Mesmo,

- o que se oferece à análise arqueológica é todo o saber clássico,

- ou melhor;

- esse limiar que nos separa do pensamento clássico e constitui nossa modernidade.

Nesse limiar apareceu pela primeira vez esta estranha figura do saber que se chama homem e que abriu um espaço próprio às ciências humanas.

Tentando trazer à luz esse profundo desnível da cultura ocidental,

é a nosso solo silencioso e ingenuamente imóvel

que restituímos suas rupturas, sua instabilidade, suas falhas;

e é ele que se inquieta novamente sob nossos passos.

Comentários