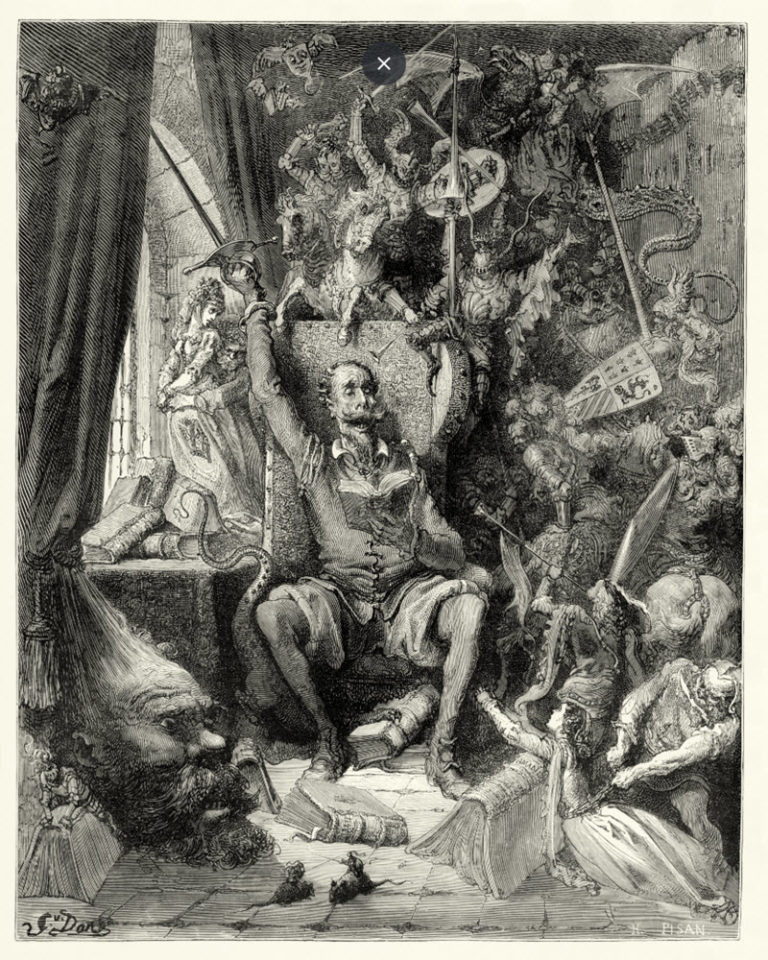

Até o fim do século XVI, a semelhança desempenhou um papel construtor no saber da cultura ocidental.

- Foi ela que, em grande parte, conduziu a exegese e a interpretação dos textos:

- foi ela que organizou o jogo dos símbolos, permitiu o conhecimento das coisas visíveis e invisíveis, guiou a arte de representá-las.

O mundo enrolava-se sobre si mesmo:

- a terra repetindo o céu, os rostos mirando-se nas estrelas e a erva envolvendo nas suas hastes os segredos que serviam ao homem. A pintura imitava o espaço.

E a representação – fosse ela festa ou saber – se dava como repetição: teatro da vida ou espelho do mundo, tal era o título de toda linguagem, sua maneira de anunciar-se e de formular seu direito de falar.

É preciso nos determos um pouco nesse momento do tempo em que a semelhança desfará sua dependência para com o saber e desaparecerá, ao menos em parte, do horizonte do conhecimento.

No fim do século XVI, no começo ainda do século XVII, como era pensada a similitude?

Como podia ela organizar as figuras do saber?

E se é verdade que as coisas que se assemelhavam eram em número infinito, podem-se, ao menos, estabelecer as formas segundo as quais era possível ocorrer-lhes serem semelhantes umas às outras?

A trama semântica da semelhança no século XVI é muito rica: Amicitia, Aequalitas (contractus, consensus, matrimonium, societas, pax et similia), Consonantia, Concertus, Continuum, Paritas, Proportio, Similitudo, Conjunctio, Copula (1).

E há ainda muitas outras noções que, na superfície do pensamento, se entrecruzam, se imbricam, se reforçam ou se limitam. Por ora, basta indicar as principais figuras que prescrevem suas articulações ao saber da semelhança. Dentre elas há quatro seguramente essenciais.

- Similitude

- Convenientia;

- Aemulatio;

- Analogia;

- Simpatias – antipatias

Primeiro, a convenientia.

Na verdade, por esta palavra é designada com mais força a vizinhança dos lugares que a similitude. São “convenientes” as coisas que, aproximando-se umas das outras, vêm a se emparelhar; tocam-se nas bordas, suas franjas se misturam, a extremidade de uma designa o começo da outra. Desse modo, comunica-se o movimento, comunicam-se as influências e as paixões, e também as propriedades.

De sorte que, nessa articulação das coisas, aparece uma semelhança.

Dupla, desde que se tenta destrinchá-la:

- semelhança do lugar, do local onde a natureza colocou as duas coisas, similitude, pois, de propriedades; pois, neste continente natural que é o mundo, a vizinhança não é uma relação exterior entre as coisas, mas o signo de um parentesco ao menos obscuro. E, depois, desse contato nascem por permuta novas semelhanças; um regime comum se impõe;

- à similitude como razão surda da vizinhança,

- superpõe-se uma semelhança que é o efeito visível da proximidade.

A alma e o corpo, por exemplo, são duas vezes convenientes:

- foi preciso que o pecado tivesse tornado a alma espessa, pesada e terrestre, para que Deus a colocasse nas entranhas da matéria.

- Mas, por essa vizinhança,

- a alma recebe os movimentos do corpo e se assimila a ele,

- enquanto o “corpo se altera e se corrompe pelas paixões da alma”(2).

Na vasta sintaxe do mundo, os diferentes seres se ajustam uns aos outros; a planta comunica com o animal, a terra com o mar, o homem com tudo o que o cerca.

A semelhança impõe vizinhanças que, por sua vez, asseguram semelhanças. O lugar e a similitude se imbricam:

- vê-se crescer limos nos dorsos das conchas,

- plantas nos galhos dos cervos,

- espécies de ervas no rosto dos homens;

- e o estranho zoófito justapõe, misturando-as, as propriedades que o tornam semelhante tanto à planta quanto ao animal(3).

São signos de conveniência.

A convenientia é uma semelhança ligada ao espaço na forma da “aproximação gradativa”. É da ordem da conjunção e do ajustamento.

Por isso pertence menos às próprias coisas que ao mundo onde elas se encontram.

O mundo é a “conveniência” universal das coisas;

- há tantos peixes na água quanto sobre a terra animais ou objetos produzidos pela natureza ou pelos homens (não há peixes que se chamam Episcopus, outros Catena, outros Priapus?);

- na água e sobre a superfície da terra, tantos seres quantos os há no céu e aos quais correspondem;

- enfim, em tudo o que é criado, há tantos quantos se poderiam encontrar eminentemente contidos em Deus, “Semeador da Existência, do Poder, do Conhecimento e do Amor”(4).

Assim, pelo encadeamento da semelhança e do espaço, pela força dessa conveniência que avizinha o semelhante e assimila os próximos, o mundo constitui cadeia consigo mesmo. Em cada ponto de contato começa e acaba um elo que se assemelha ao precedente e se assemelha ao seguinte: e, de círculos em círculos, as similitudes prosseguem retendo os extremos na sua distância (Deus e a matéria), aproximando-os, de maneira que a vontade do Todo- Poderoso penetre até os recantos mais adormecidos.

É essa cadeia imensa, estendida e vibrante, essa corda da conveniência, que Porta evoca num texto de sua Magia natural:

“No tocante a sua vegetação, a planta convém com a besta bruta e, por sentimento, o animal brutal com o homem, que se conforma ao resto dos astros por sua inteligência; essa ligação procede tão apropriadamente que parece uma corda estendida desde a primeira causa até as coisas baixas e ínfimas, por uma ligação recíproca e contínua; de sorte que a virtude superior, expandindo seus raios, chegará a tal ponto que, se lhe tocarmos uma extremidade, tremerá e fará mover o resto.”(5)

A segunda forma da similitude é a aemulatio:

uma espécie de conveniência, mas que fosse liberada da lei do lugar e atuasse, imóvel, na distância.

Um pouco como se a conveniência espacial tivesse sido rompida, e os elos da cadeia, desatados, reproduzissem seus círculos longe uns dos outros, segundo uma semelhança sem contato.

Há na emulação algo do reflexo e do espelho: por ela, as coisas dispersas através do mundo se correspondem.

- De longe, o rosto é o êmulo do céu

- e, assim como o intelecto do homem reflete, imperfeitamente, a sabedoria de Deus,

- assim os dois olhos, com sua claridade limitada, refletem a grande iluminação que, no céu, expandem o Sol e a Lua;

- a boca é Vênus, pois que por ela passam os beijos e as palavras de amor;

- o nariz dá a minúscula imagem do cetro de Júpiter e do caduceu de Mercúrio(6).

Por esta relação de emulação, as coisas podem se imitar de uma extremidade à outra do universo sem encadeamento nem proximidade:

- por sua reduplicação em espelho, o mundo abole a distância que lhe é própria;

- triunfa assim sobre o lugar que é dado a cada coisa.

Desses reflexos que percorrem o espaço, quais são os primeiros?

Onde a realidade, onde a imagem projetada?

Frequentemente não é possível dizê-lo, pois a emulação é uma espécie de geminação natural das coisas; nasce de uma dobra do ser, cujos dois lados imediatamente se defrontam. Paracelso compara essa duplicação fundamental do mundo à imagem de dois gêmeos

“que se assemelham perfeitamente, sem que seja possível a ninguém dizer qual deles trouxe ao outro sua similitude”(7).

No entanto, a emulação não deixa inertes, uma em face da outra, as duas figuras refletidas que ela opõe.

Pode ocorrer a uma ser mais fraca e acolher a forte influência daquela que vem refletir-se no seu espelho passivo.

As estrelas não têm primazia sobre as ervas da terra, das quais são o modelo sem mudança, a forma inalterável e sobre as quais lhes é dado verter secretamente toda a dinastia de suas influências? A terra sombria é o espelho do céu disseminado, mas, nesta contenda, os dois rivais não têm nem o mesmo valor nem a mesma dignidade. As luzes da erva, sem violência, reproduzem a forma pura do céu:

“As estrelas”, diz Crollius, “são a matriz de todas as ervas, e cada estrela do céu não é mais que a prefiguração espiritual de uma erva tal como a representa e, assim como cada erva ou planta é uma estrela terrestre olhando o céu, assim também cada estrela é uma planta celeste em forma espiritual, a qual só pela matéria é diferente das terrestres (…), as plantas e as ervas celestes estão viradas para o lado da terra e olham diretamente as ervas que elas procriaram, infundindo-lhes alguma virtude particular”(8).

Mas pode também ocorrer que a contenda permaneça aberta e que o calmo espelho não reflita mais que a imagem dos “dois soldados irritados”. A similitude torna-se então o combate de uma forma contra outra – ou melhor, de uma mesma forma separada de si pelo peso da matéria ou pela distância dos lugares.

O homem de Paracelso é, como o firmamento,

“constelado de astros”; mas não está a ele ligado como “o ladrão às galeras, o assassino ao suplício da roda, o peixe ao pescador, a caça ao caçador”.

Pertence ao firmamento do homem ser “livre e poderoso”, “não obedecer a ordem alguma”, “não ser regido por nenhuma das outras criaturas”. Seu céu interior pode ser autônomo e repousar somente em si mesmo, sob a condição, porém, de que, por sua sabedoria, que é também saber, ele se torne semelhante à ordem do mundo, a retome em si e faça assim equilibrar no seu firmamento interno aquele onde cintilam as estrelas visíveis.

Então, essa sabedoria do espelho envolverá, em troca, o mundo onde estava colocada; seu grande elo girará até o fundo do céu e mais além; o homem descobrirá que contém “as estrelas no interior de si mesmo (…), e que assim carrega o firmamento com todas as suas influências”(9).

A emulação apresenta-se de início sob a forma de um simples reflexo, furtivo, longínquo; percorre em silêncio os espaços do mundo.

Mas a distância que ela transpõe não é anulada por sua sutil metáfora; permanece aberta para a visibilidade. E, neste duelo, as duas figuras afrontadas se apossam uma da outra.

- o semelhante envolve o semelhante,

- que, por sua vez, o cerca

- e, talvez, será novamente envolvido por uma duplicação

- que tem o poder de prosseguir ao infinito.

Os elos da emulação não formam uma cadeia como os elementos da conveniência: mas, antes, círculos concêntricos, refletidos e rivais.

Terceira forma da similitude, a analogia.

Velho conceito, familiar já à ciência grega e ao pensamento medieval, mas cujo uso se tornou provavelmente diferente.

Nessa analogia superpõem-se

Como esta, assegura o maravilhoso afrontamento das semelhanças através do espaço; mas fala, como aquela, de ajustamentos, de liames e de juntura.

Seu poder é imenso, pois as similitudes que executa não são aquelas visíveis, maciças, das próprias coisas; basta serem as semelhanças mais sutis das relações.

Assim alijada, pode tramar, a partir de um mesmo ponto, um número indefinido de parentescos.

A relação, por exemplo,

- dos astros

- com o céu onde cintilam,

reencontra-se igualmente:

- na da erva com a terra,

- dos seres vivos com o globo onde habitam,

- dos minerais e dos diamantes com as rochas onde se enterram

- dos órgãos dos sentidos com o rosto que animam,

- das manchas da pele com o corpo que elas marcam secretamente.

Uma analogia pode também se voltar sobre si mesma sem ser por isso contestada.

A velha analogia da planta com o animal

(o vegetal é um animal que se sustenta com a cabeça para baixo, a boca – ou as raízes – entranhada na terra),

Césalpin não a critica nem a põe de parte; reforça-a, ao contrário, multiplica-a por ela própria, quando descobre que a planta é um animal de pé, cujos princípios nutritivos sobem de baixo para cima, ao longo de uma haste que se estende como um corpo e se completa por uma cabeça – ramalhete, flores, folhas: relação inversa mas não contraditória com a analogia primeira, que coloca “a raiz na parte inferior da planta, a haste na parte superior, pois, nos animais, a rede venosa começa também na parte inferior do ventre e a veia principal sobe para o coração e a cabeça”10.

Tanto essa reversibilidade como esta polivalência conferem à analogia um campo universal de aplicação. Por ela, todas as figuras do mundo podem se aproximar.

Existe, entretanto, nesse espaço sulcado em todas as direções, um ponto privilegiado: é saturado de analogias (cada uma pode aí encontrar um de seus pontos de apoio) e, passando por ele, as relações se invertem sem se alterar.

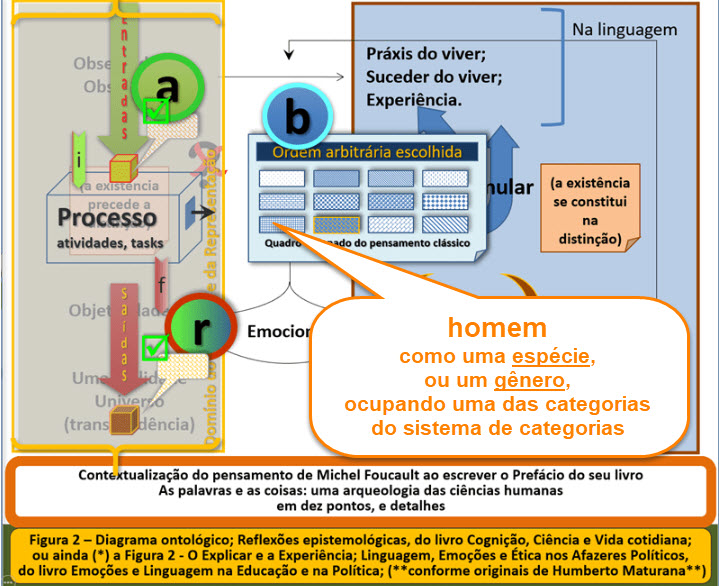

Esse ponto é o homem; ele está em proporção com o céu, assim como com os animais e as plantas, assim como com a terra, os metais, as estalactites ou as tempestades.

Erguido entre as faces do mundo, tem relação com o firmamento

(seu rosto está para seu corpo como a face do céu está para o éter; seu pulso bate-lhe nas veias como os astros circulam segundo suas vias próprias; as sete aberturas formam no seu rosto o que são os sete planetas do céu);

todas essas relações, porém, ele as desloca e as reencontramos, similares, na analogia do animal humano com a terra que habita:

sua carne é uma gleba, seus ossos, rochedos, suas veias, grandes rios; sua bexiga é o mar e seus sete membros principais, os sete metais que se escondem no fundo das minas (11).

O corpo do homem é sempre a metade possível de um atlas universal. Sabe-se como Pierre Belon traçou, até nos detalhes, a primeira tábua comparada do esqueleto humano com o dos pássaros: ali se vê

“a ponta da asa chamada apêndice, que está em proporção com a asa, com o polegar, com a mão; a extremidade da ponta da asa, que é como nossos dedos (…); o osso, tido como pernas para os pássaros, correspondendo ao nosso calcanhar; assim como temos quatro dedos pequenos nos pés, assim os pássaros têm quatro dedos, dos quais o de trás tem proporção semelhante à do dedo grande do nosso pé”(12).

Tanta precisão só constitui anatomia comparada para um olhar munido dos conhecimentos do século XIX.

Ocorre que o crivo pelo qual deixamos chegar ao nosso saber as figuras da semelhança recobre nesse ponto (e quase somente nesse ponto) aquele que o saber do século XVI dispusera sobre as coisas.

Mas a descrição de Belon, a bem dizer, só procede da positividade que, em sua época, a tornou possível.

- Ela não é mais racional nem mais científica que certa observação de Aldrovandi, quando ele compara as partes inferiores do homem aos lugares infectos do mundo, ao Inferno, às suas trevas, aos condenados que são como excrementos do Universo(13);

- ela pertence à mesma cosmografia analógica que a comparação, clássica na época de Crollius, entre a apoplexia e a tempestade: a borrasca começa quando o ar se toma pesado e se agita, a crise, no momento em que os pensamentos se tornam pesados, inquietos; depois as nuvens se acumulam, o ventre incha, o trovão estronda e a bexiga se rompe; os relâmpagos fulminam enquanto os olhos brilham com um fulgor terrível, a chuva cai, a boca espuma, o raio deflagra enquanto os espíritos fazem rebentar a pele; mas eis que o tempo se torna claro e a razão se restabelece no doente(14).

O espaço das analogias é, no fundo, um espaço de irradiação. Por todos os lados, o homem é por ele envolvido; mas esse mesmo homem, inversamente, transmite as semelhanças que recebe do mundo. Ele é’ o grande fulcro das proporções – o centro onde as relações vem se apoiar e donde são novamente refletidas.

Enfim, a quarta forma da semelhança é assegurada pelo jogo das simpatias.

Nela nenhum caminho é de antemão determinado, nenhuma distância é suposta, nenhum encadeamento prescrito.

A simpatia atua em estado livre nas profundezas do mundo. Em um instante percorre os espaços mais vastos:

- do planeta ao homem que ela rege, a simpatia desaba de longe como o raio;

- ela pode nascer, ao contrário, de um só contato – como essas “rosas fúnebres que servirão num funeral”, que, pela simples vizinhança com a morte, tornam “triste e agonizante” (15) toda pessoa que respirar seu perfume.

Mas é tal seu poder, que ela não se contenta em brotar de um único contato e em percorrer os espaços; suscita o movimento das coisas no mundo e provoca a aproximação das mais distantes.

Ela é princípio de mobilidade:

- atrai o que é pesado para o peso do solo e o que é leve para o éter sem peso;

- impele as raízes para a água e faz girar com a curva do sol a grande flor amarela do girassol.

Mais ainda,

atraindo as coisas umas às outras por um movimento exterior e visível,

suscita em segredo um movimento interior – um deslocamento de qualidades que se substituem mutuamente:

- o fogo, porque quente e leve,

- se eleva no ar, para o qual as chamas infatigavelmente se erguem;

- perde, porém, sua própria secura (que o aparentava à terra)

- e adquire assim certa umidade (que o liga à água e ao ar);

- desaparece então em ligeiro vapor, em fumaça azul, em nuvem: tornou-se ar.

A simpatia é uma instância do Mesmo tão forte e tão contumaz que não se contenta em ser uma das formas do semelhante;

- tem o perigoso poder de assimilar,

- de tornar as coisas idênticas umas às outras,

- de misturá-las,

- de fazê-las desaparecer em sua individualidade – de torná-las, pois, estranhas ao que eram.

A simpatia transforma. Altera, mas na direção do idêntico, de sorte que, se seu poder não fosse contrabalançado, o mundo se reduziria a um ponto, a uma massa homogênea, à morna figura do Mesmo:

todas as suas partes se sustentariam e se comunicariam entre si sem ruptura nem distância, como elos de metal suspensos por simpatia à atração de um único ímã(16).

Eis por que a simpatia é compensada por sua figura gêmea, a antipatia.

Esta mantém as coisas em seu isolamento e impede a assimilação; encerra cada espécie na sua diferença obstinada e na sua propensão a perseverar no que é:

“É assaz conhecido que as plantas têm ódio entre si… diz-se que a oliveira e a videira odeiam a couve; o pepino foge da oliveira… Sabendo-se que seu crescimento se deve ao calor do sol e à umidade da terra, é necessário que toda árvore opaca e espessa – assim como aquela que tem várias raízes – seja perniciosa às outras”(17)

Assim, infinitamente, através do tempo, os seres do mundo se odiarão e manterão, contra toda simpatia, seu feroz apetite.

“O rato da Índia é pernicioso ao crocodilo, pois a natureza lho deu por inimigo; de sorte que, quando esse violento animal se deita ao sol, ele lhe arma uma emboscada e astúcia mortal; percebendo que o crocodilo, adormecido em suas delícias, dorme com a goela aberta, entra por ela e desliza pela ampla garganta até o seu ventre, rói-lhe as entranhas e sai enfim pelo ventre do animal morto.”

Mas os inimigos do rato, por sua vez, o espreitam: pois está em discórdia com a aranha e, “combatendo frequentemente com o áspide, morre”.

Por este jogo de antipatia que as dispersa tanto quanto as atrai ao combate, torna-as mortíferas e as expõe, por sua.vez, à morte, sucede que as coisas e os animais e todas as figuras do mundo permanecem o que são.

A identidade das coisas, o fato de que possam assemelhar-se a outras e aproximar-se delas, sem contudo se dissiparem, preservando sua singularidade, é o contrabalançar constante da simpatia e da antipatia que o garante. Explica que as coisas cresçam, se desenvolvam, se misturem, desapareçam, morram, mas indefinidamente se reencontrem; em suma,

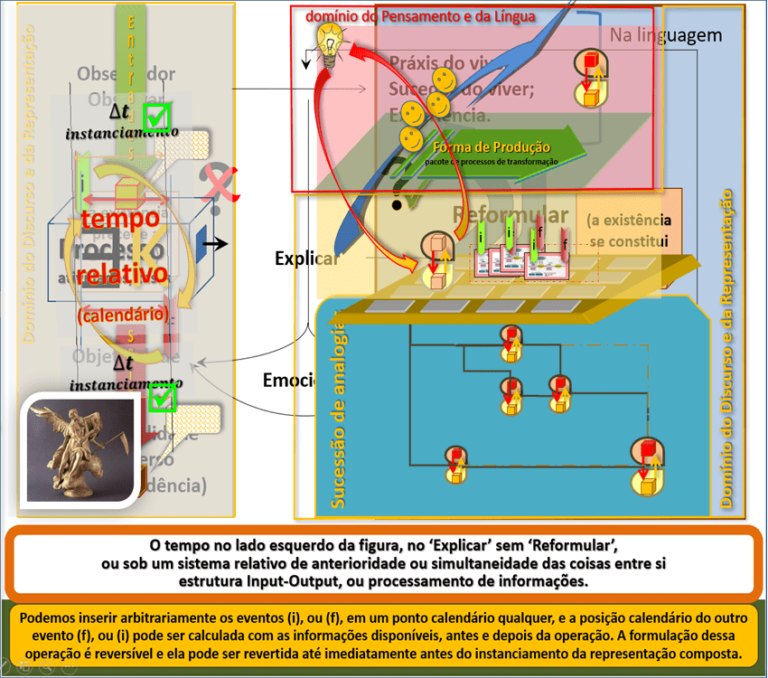

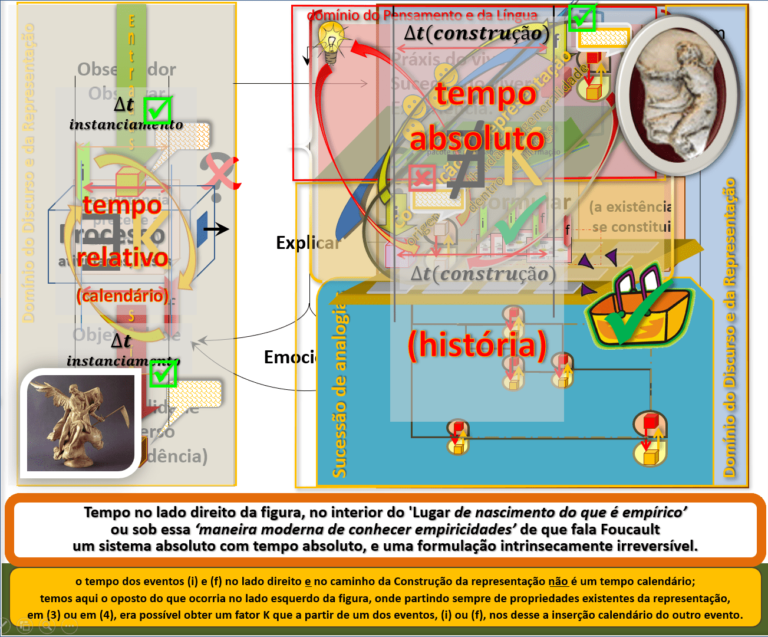

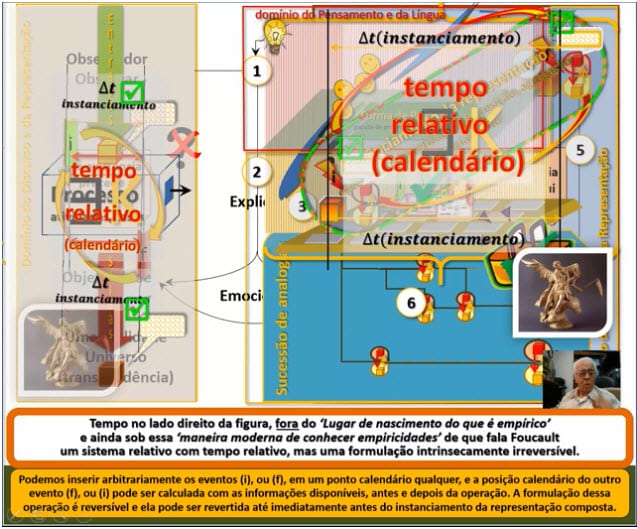

- que haja um espaço (não, porém, sem referência nem repetição, sem amparo de similitude)

- e um tempo (que deixa, porém, reaparecer indefinidamente as mesmas figuras, as mesmas espécies, os mesmos elementos).

“Conquanto em si mesmos os quatro corpos (água, ar, fogo, terra) sejam simples e tenham suas qualidades distintas, todavia o Criador ordenou que de elementos misturados seriam compostos os corpos elementares, razão pela qual suas conveniências e discordâncias são notórias, o que se conhece pelas suas qualidades. O elemento do fogo é quente e seco; tem, portanto, antipatia pelos da água, que é fria e úmida. O ar quente é úmido, a terra fria é seca, eis a antipatia. Para conciliá-los, o ar foi colocado entre o fogo e a água, a água, entre a terra e o ar. Enquanto é quente, o ar se avizinha do fogo e sua umidade se acomoda com a da água. Ademais, porque sua umidade é temperada, modera o calor do fogo de que também recebe ajuda, assim como, de outro lado, por seu calor medíocre, amorna a frieza úmida da água. A umidade da água é aquecida pelo calor do ar e abranda a fria secura da terra.”(18)

A soberania do par simpatia – antipatia, o movimento e a dispersão que ele prescreve dão lugar a todas as formas da semelhança.

Assim se encontram retomadas e explicadas as três primeiras similitudes.

Todo o volume do mundo,

- todas as vizinhanças da conveniência,

- todos os ecos da emulação,

- todos os encadeamentos da analogia

são suportados, mantidos e duplicados por esse espaço da simpatia e da antipatia que não cessa de aproximar as coisas e de mantê-las a distância.

Através desse Jogo, o mundo permanece idêntico;

- as semelhanças continuam a ser o que são

- e a se assemelharem.

O mesmo persiste o mesmo, trancafiado sobre si.