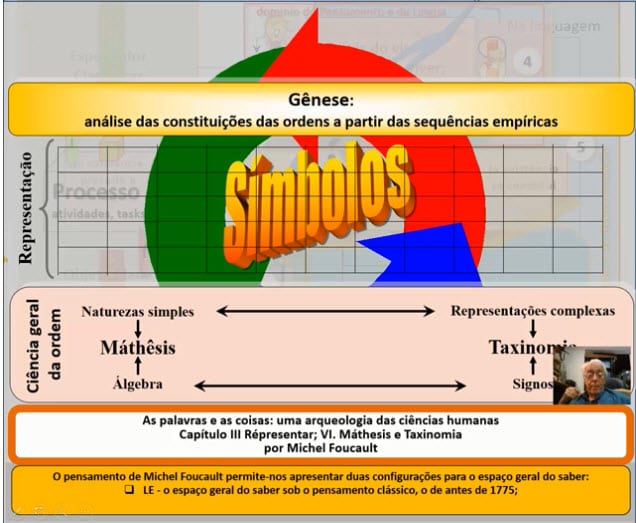

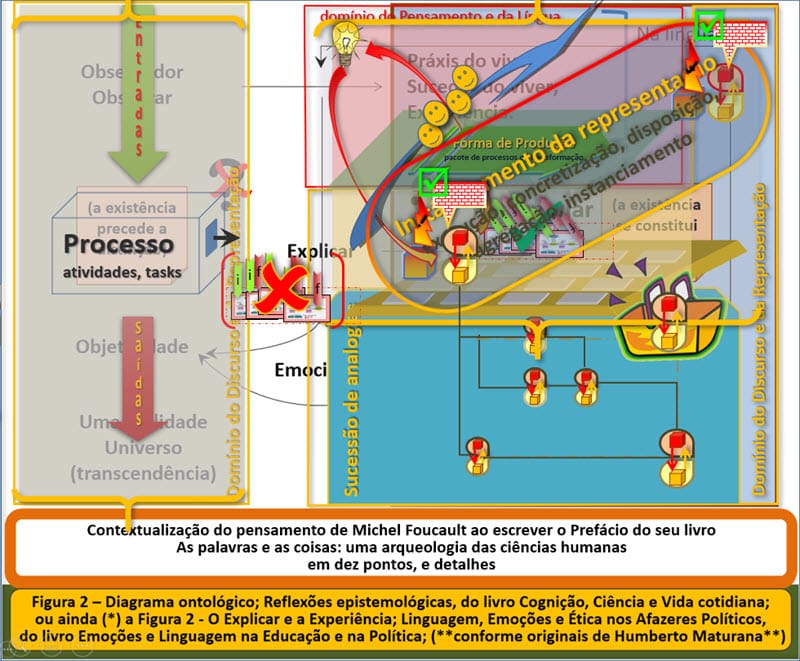

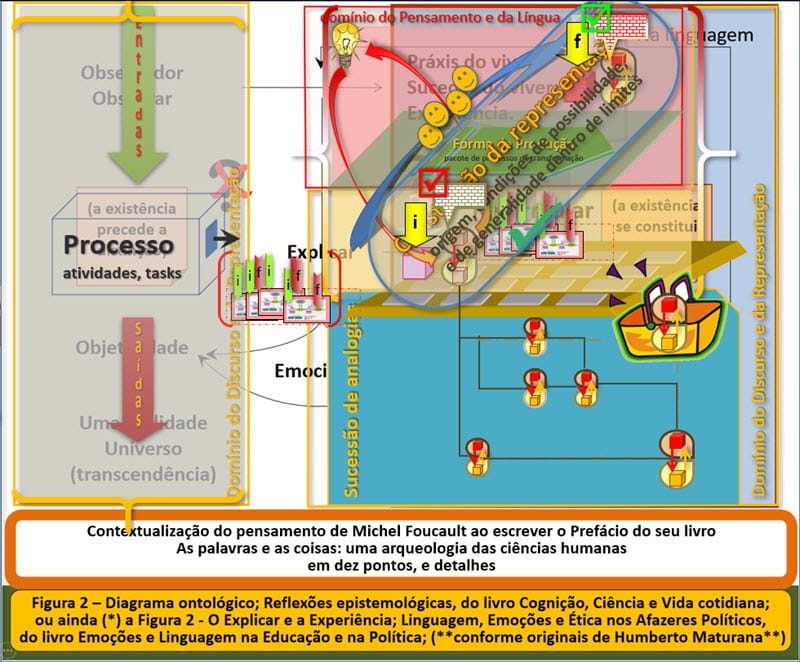

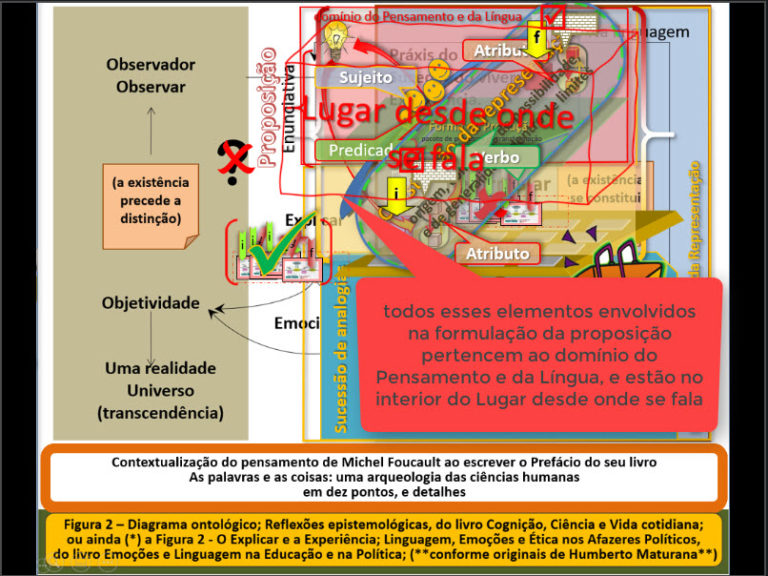

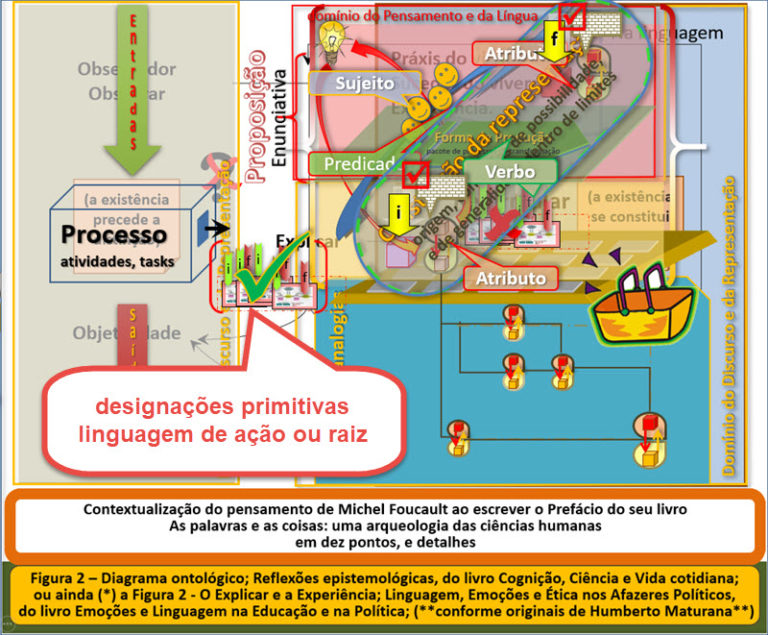

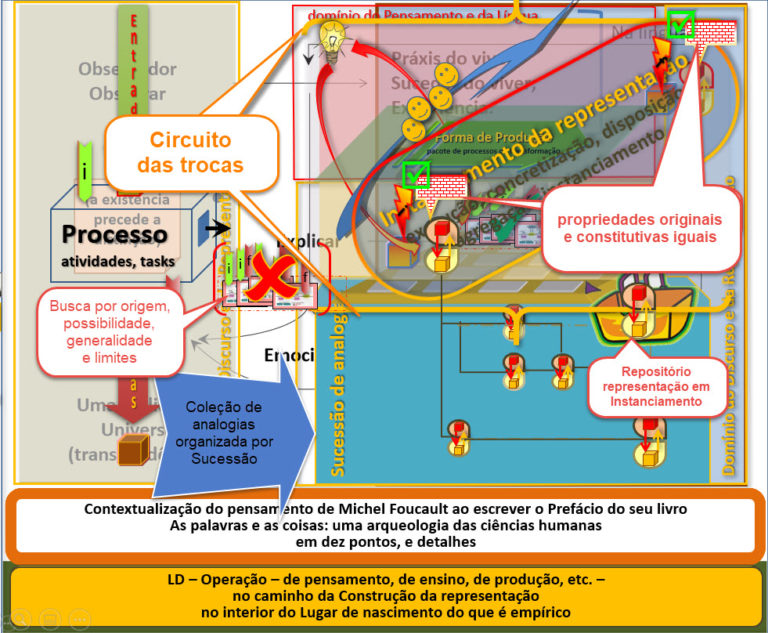

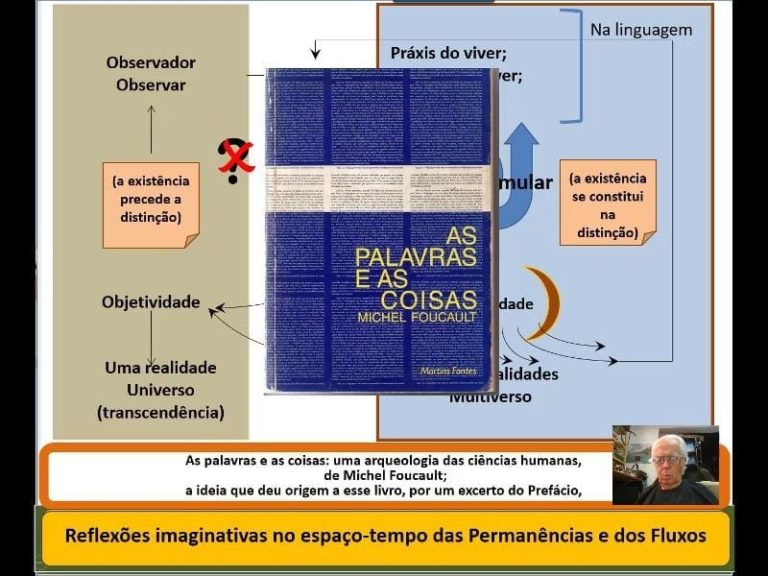

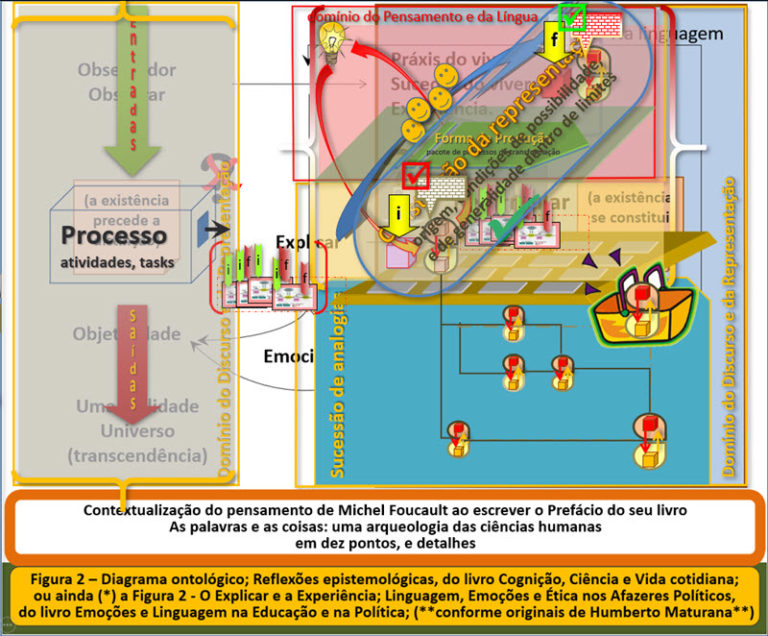

Capítulo III. Representar; tópico VI. Máthêsis e Taxinomia

- Projeto de uma ciência geral da ordem;

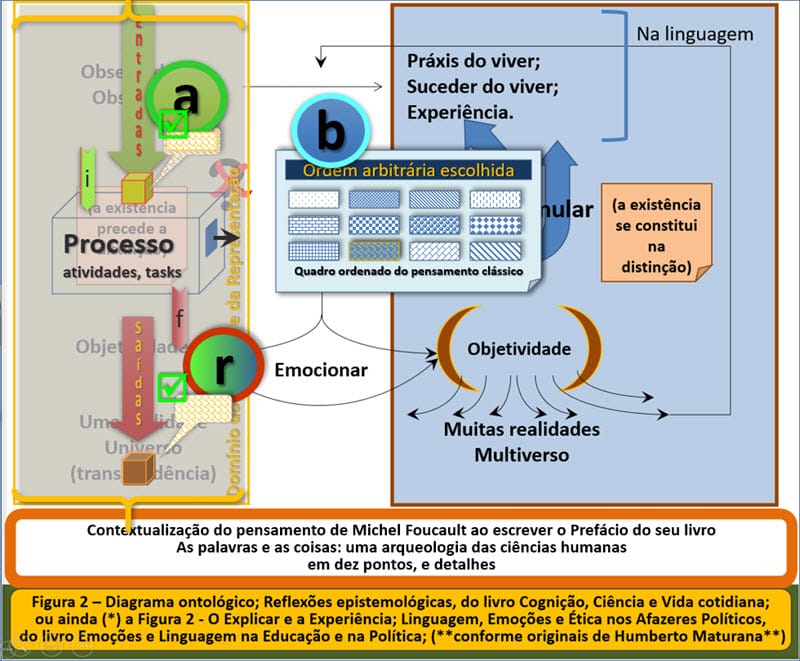

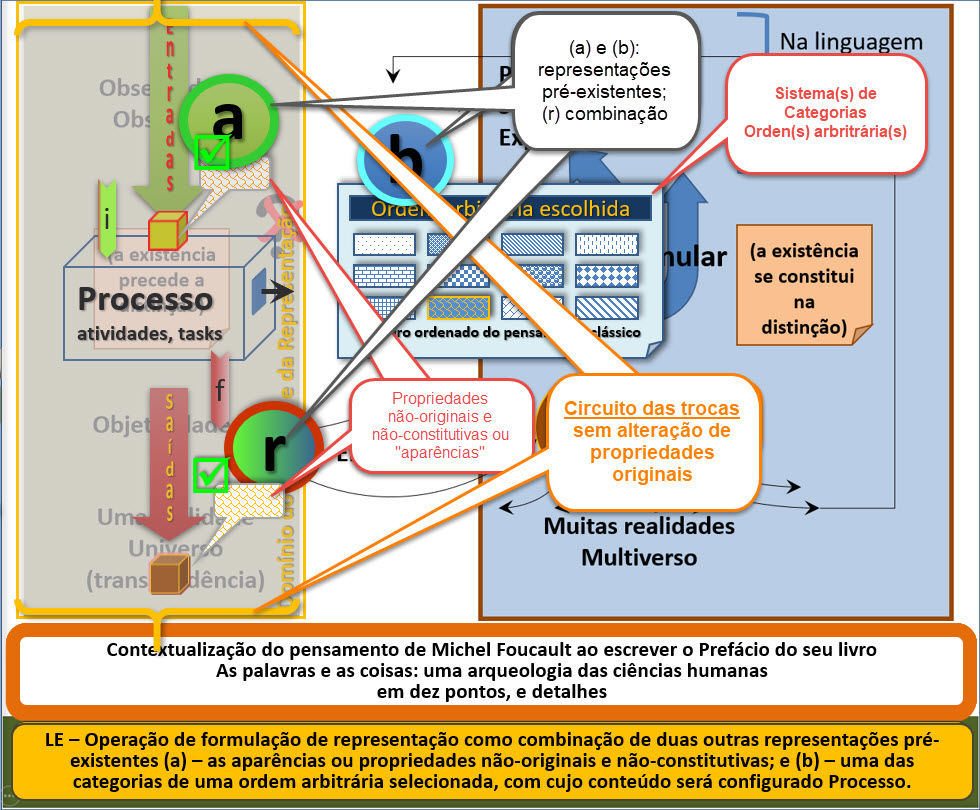

- teoria dos signos analisando a representação;

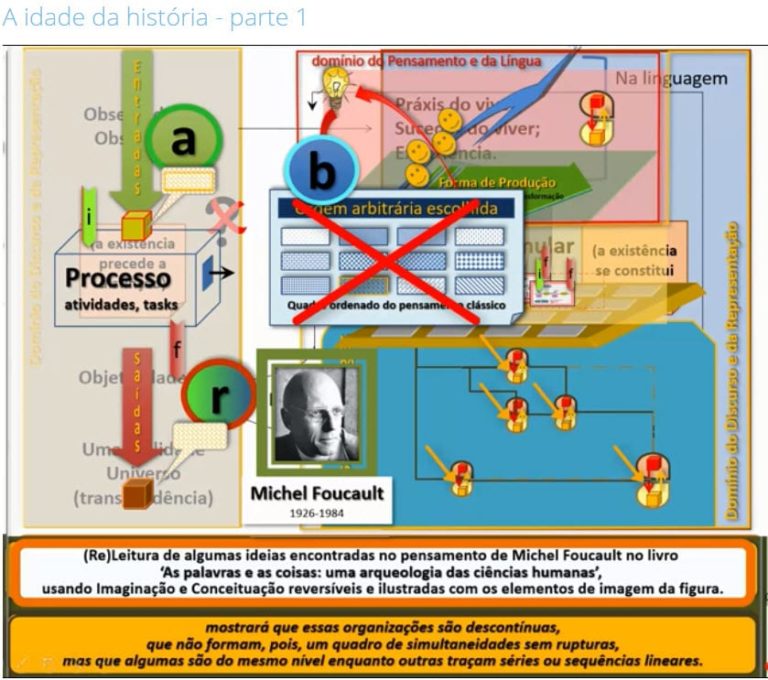

- disposição em quadros ordenados das identidades e das diferenças:

assim se constituiu na idade clássica um espaço de empiricidade que

- não existira até o fim do Renascimento

- e que estava condenado a desaparecer desde o início do século XIX.

Ele é para nós, hoje, tão difícil de restituir e tão profundamente recoberto pelo sistema de positividades a que pertence nosso saber que, durante muito tempo, passou despercebido.

Deformamo-lo, e mascaramo-lo através de categorias ou de uma distribuição que são nossas.

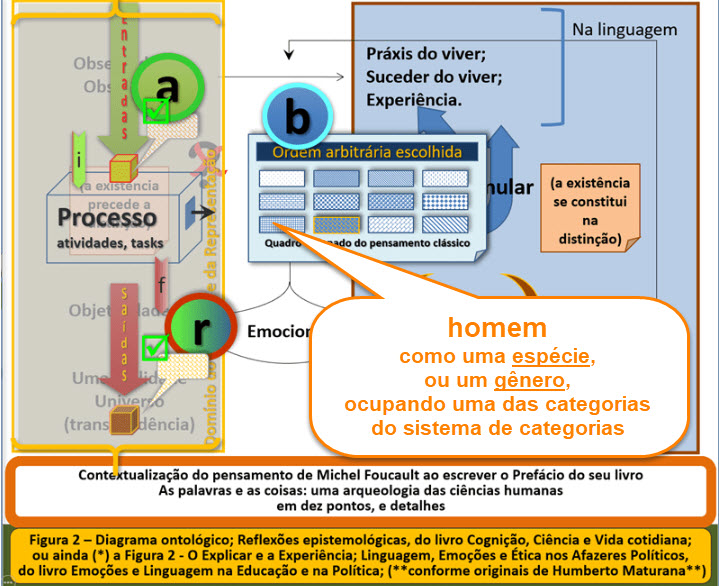

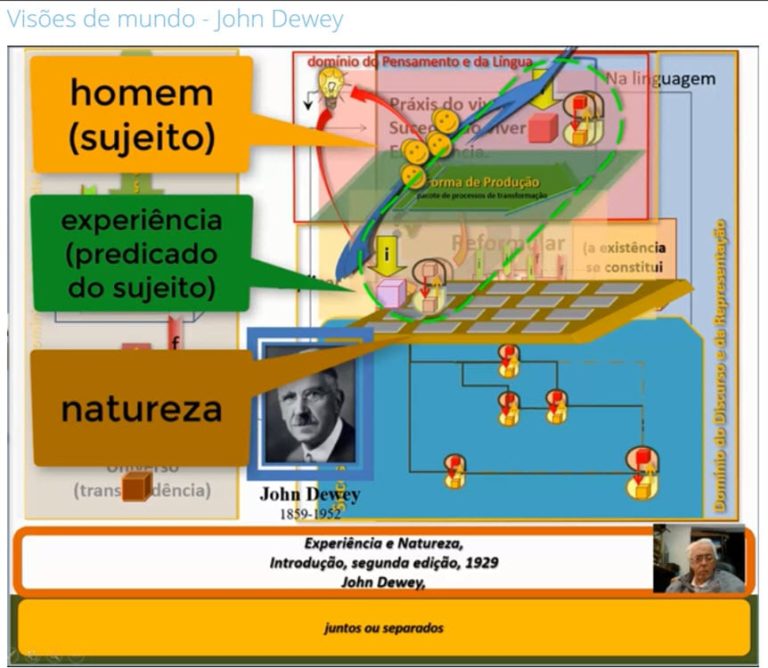

Pretende-se reconstituir, ao que parece, o que foram nos séculos XVII e XVIII as “ciências da vida”, da “natureza” ou do “homem”.

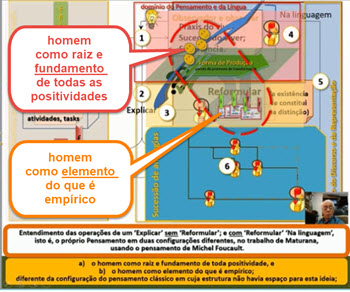

Esquece-se simplesmente que nem o homem, nem a vida, nem a natureza são domínios que se oferecem espontânea e passivamente à curiosidade do saber.

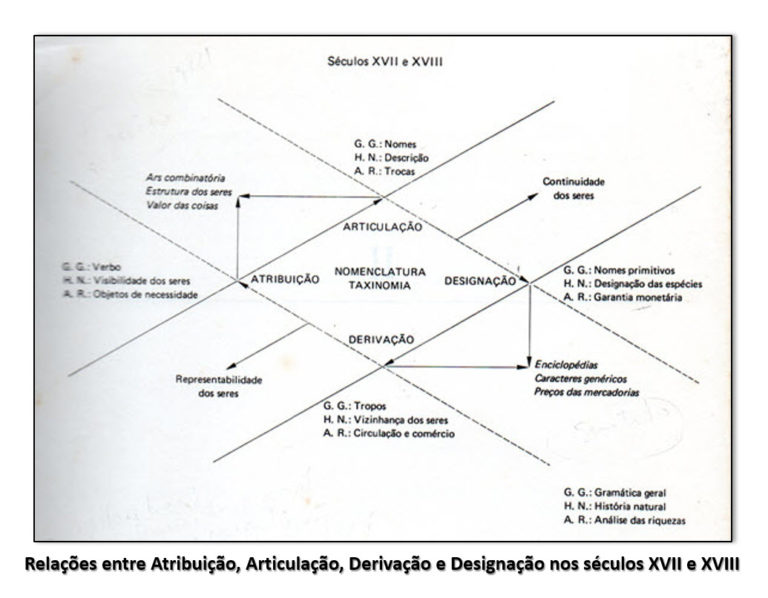

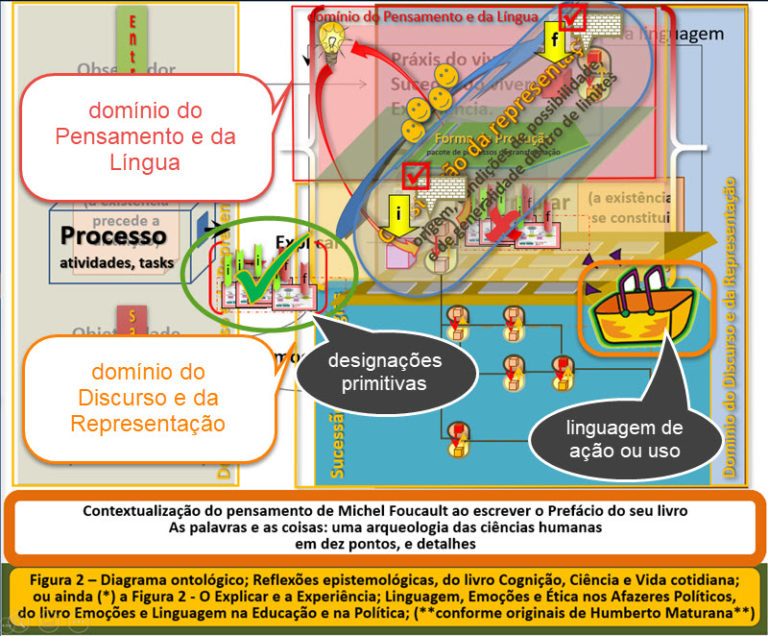

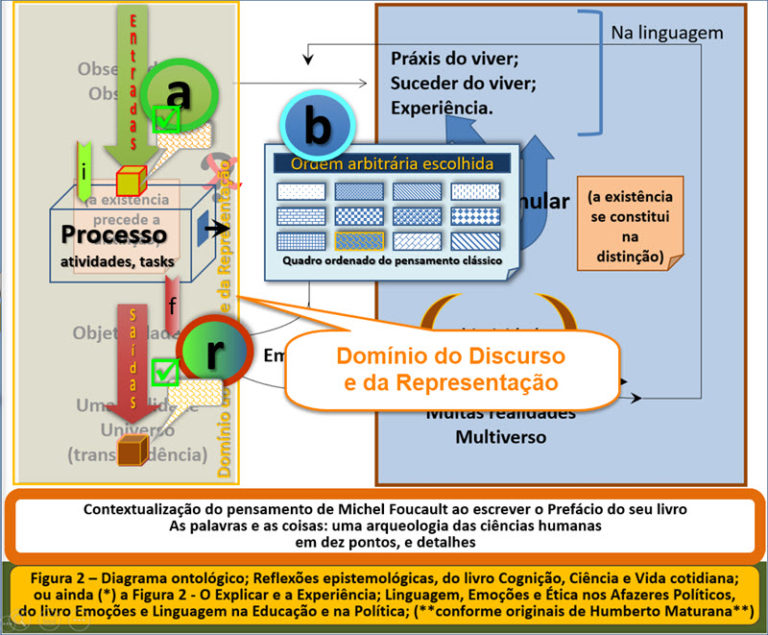

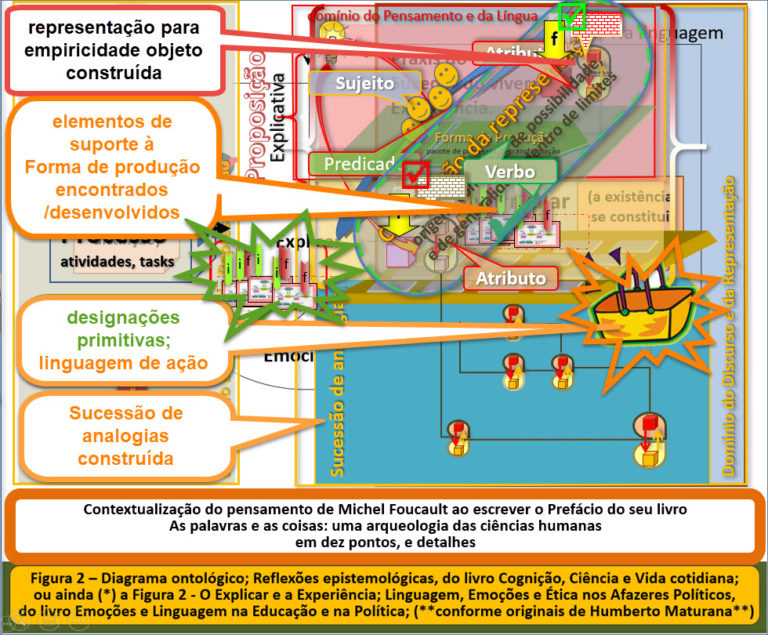

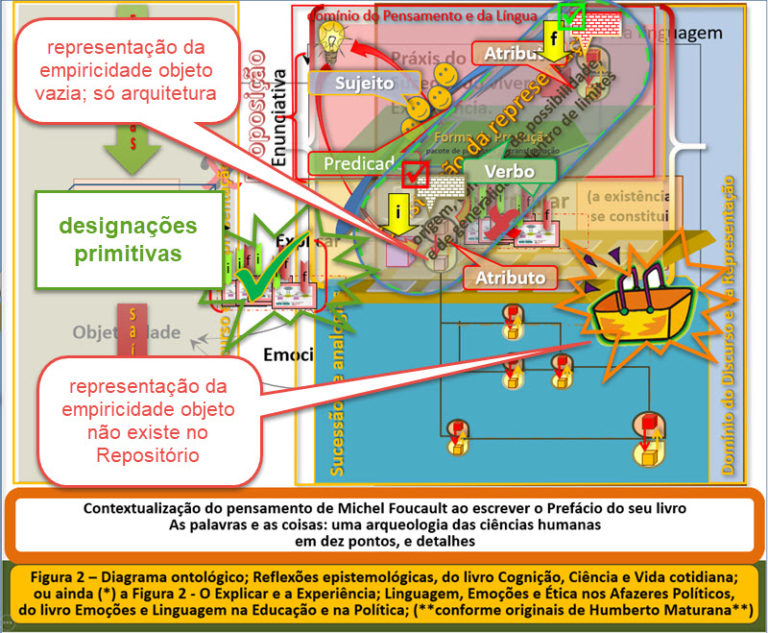

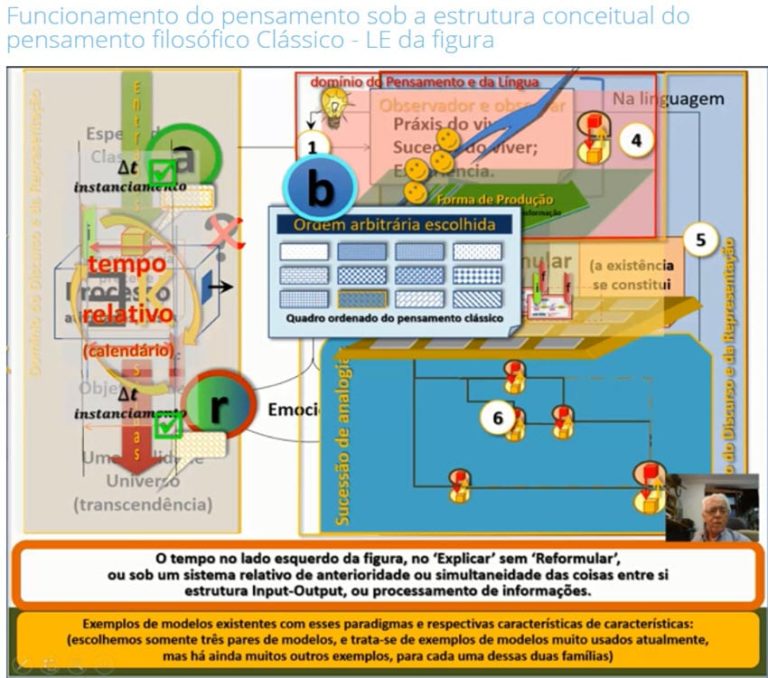

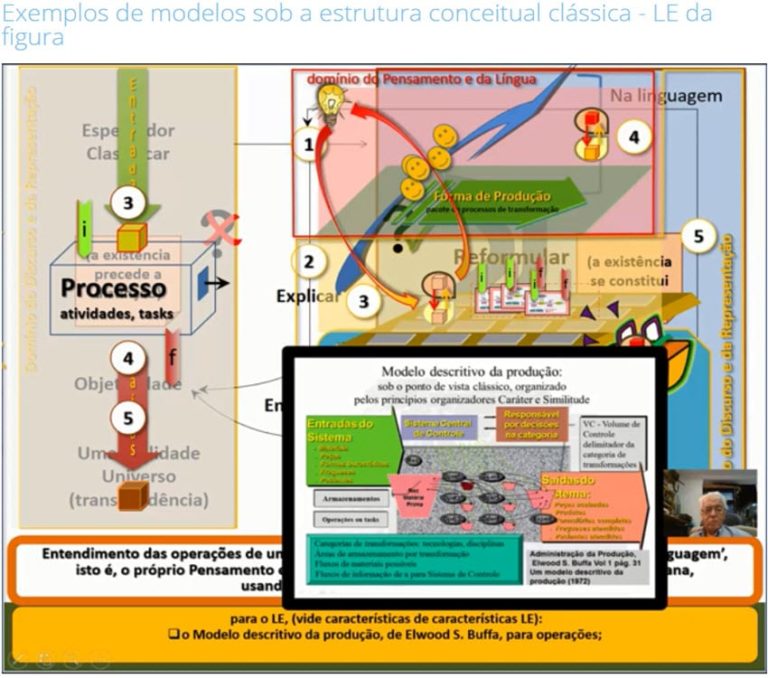

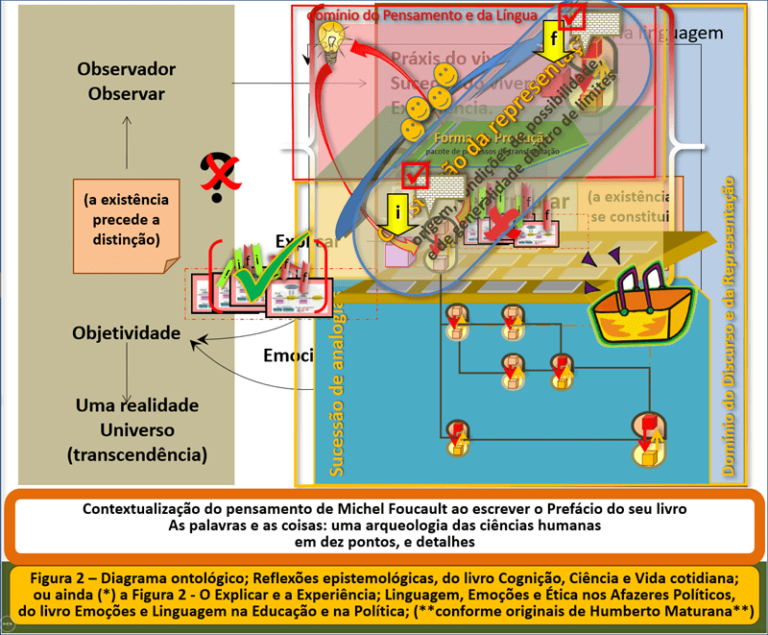

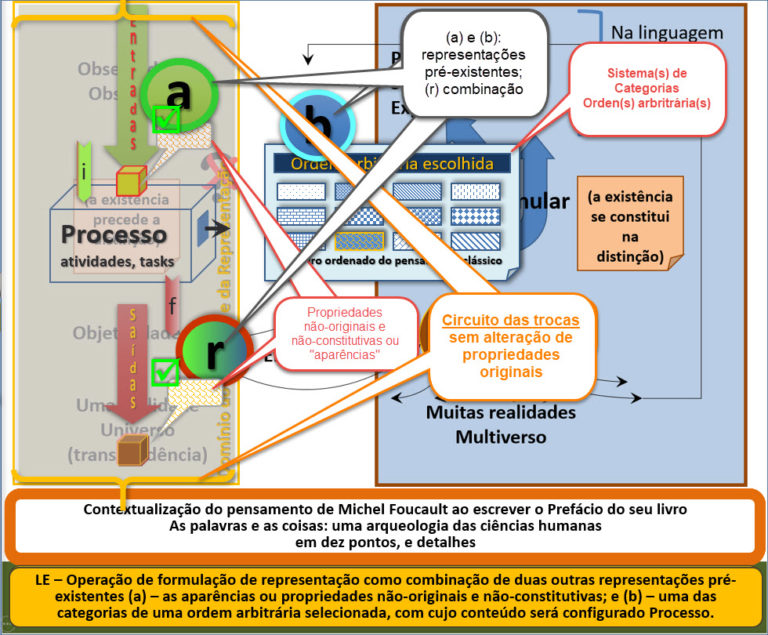

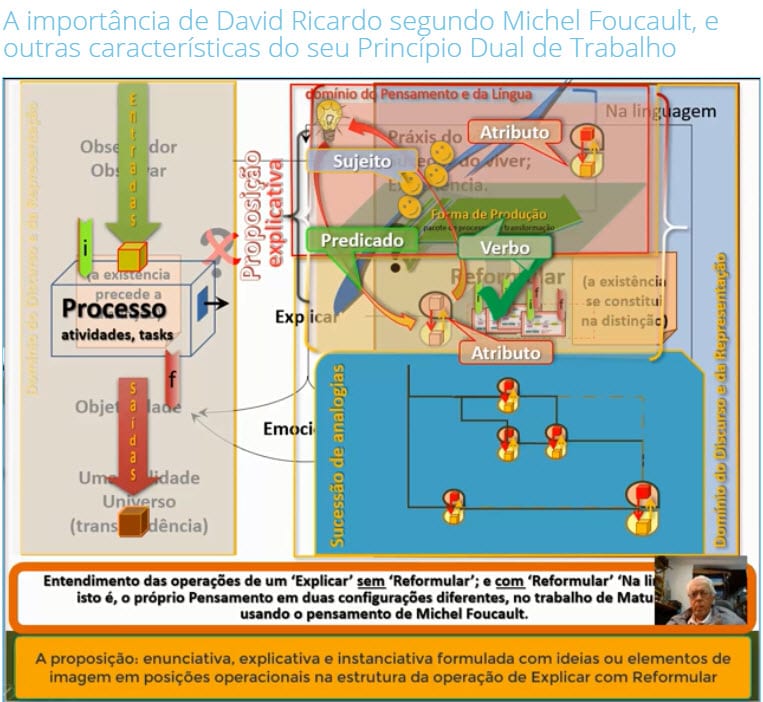

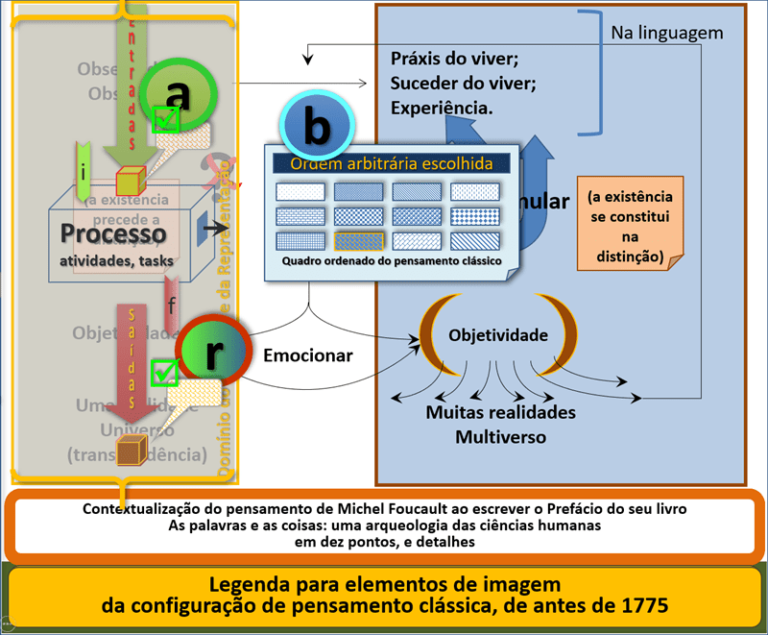

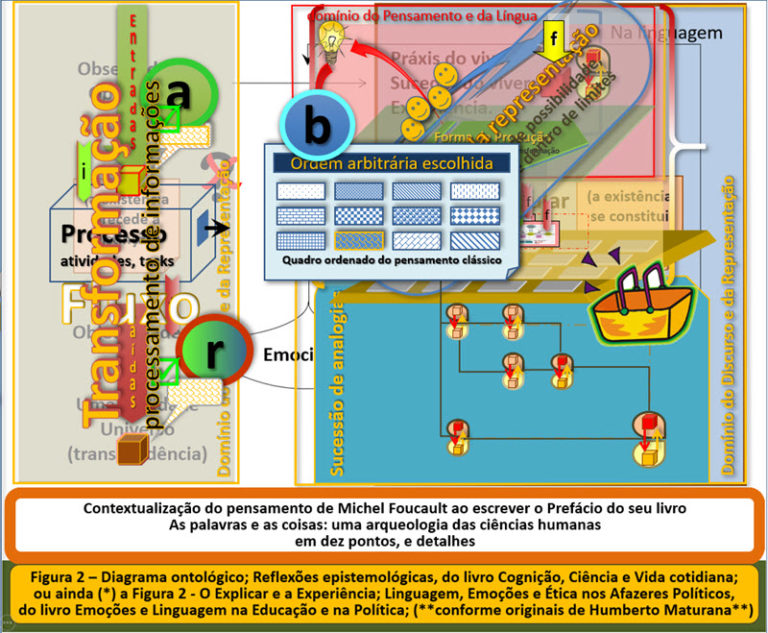

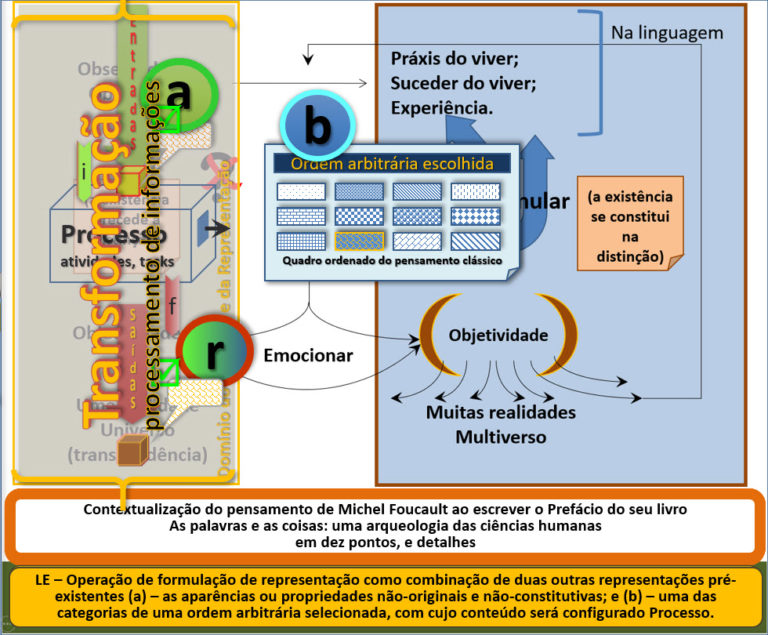

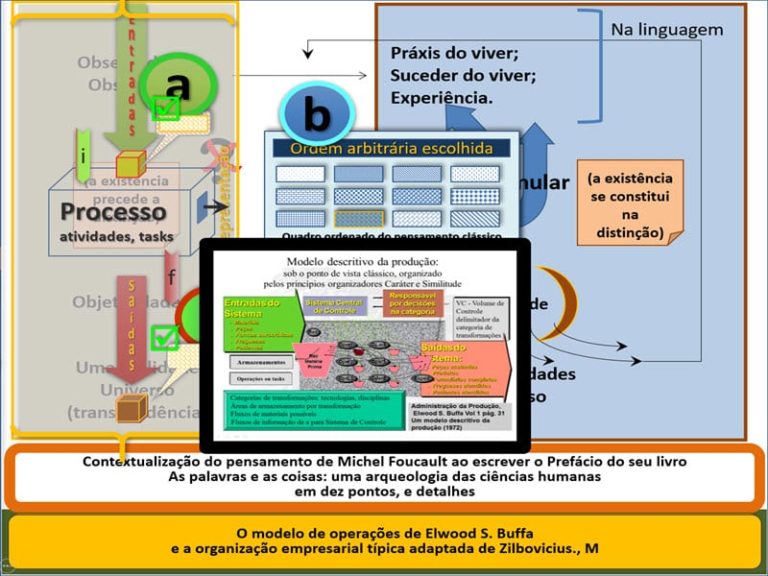

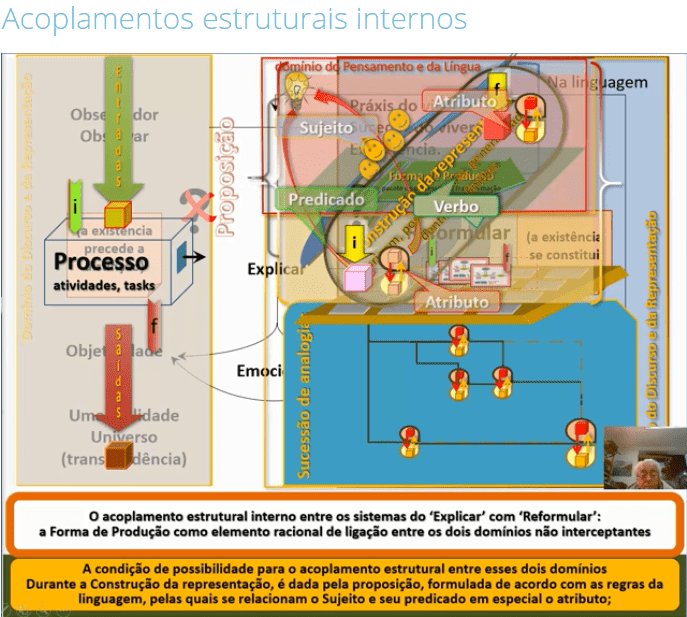

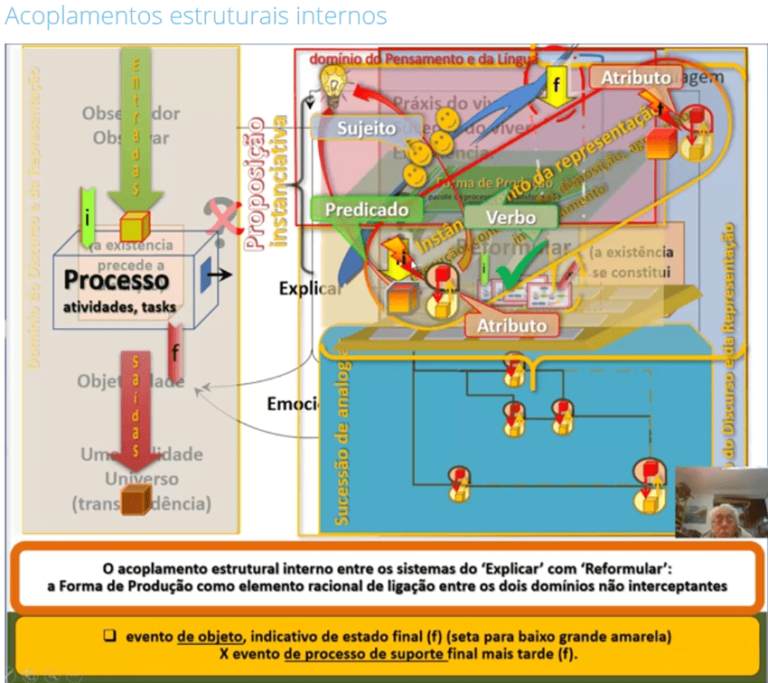

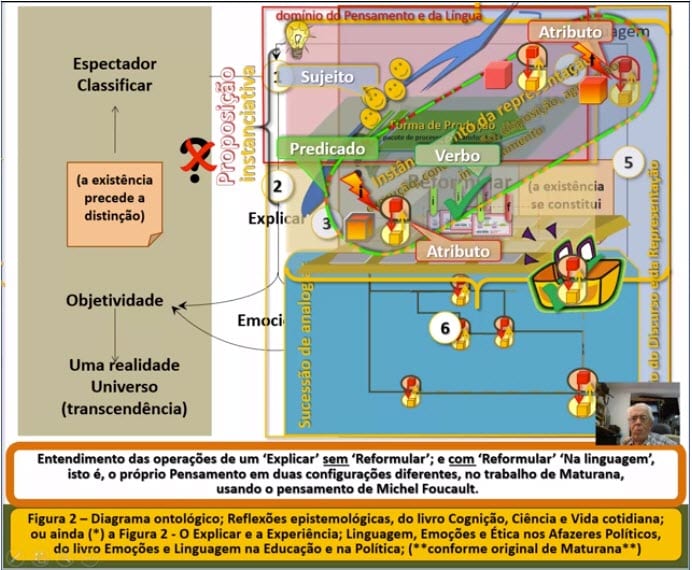

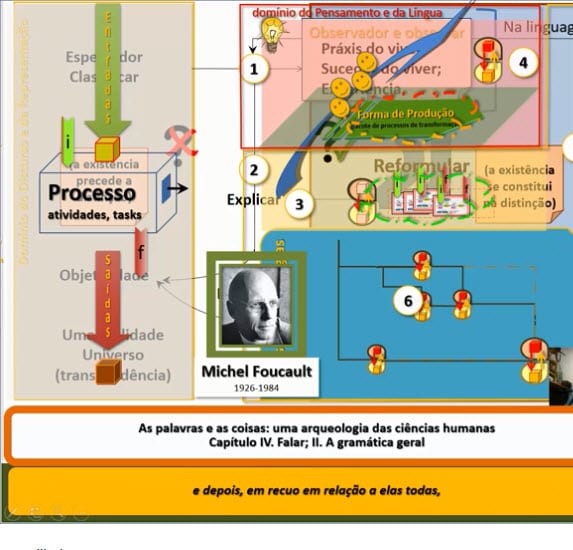

- O que torna possível o conjunto da epistémê clássica é, primeiramente, a relação a um conhecimento da ordem.

- Quando se trata de ordenar as naturezas simples, recorre-se a uma máthêsis cujo método universal é a Álgebra.

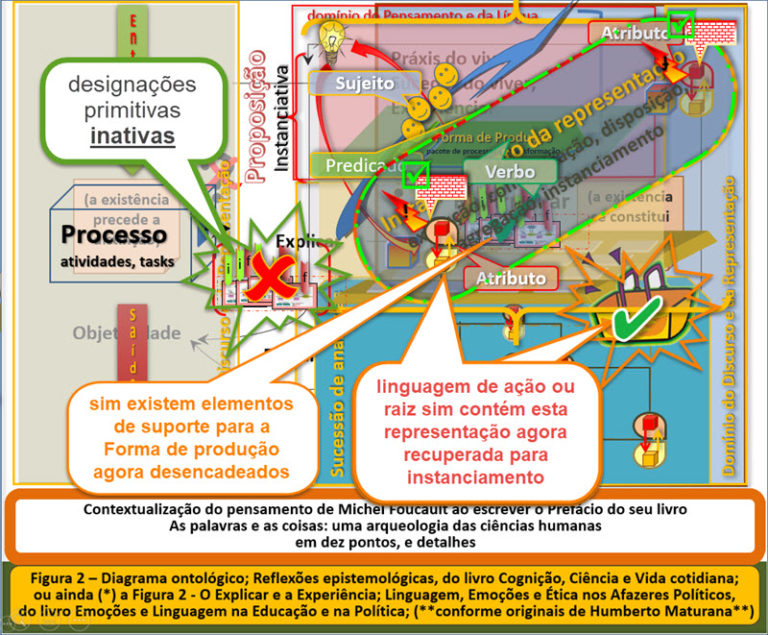

- Quando se trata de pôr em ordem naturezas complexas (as representações em geral, tais como são dadas na experiência), é necessário constituir uma taxinomia e, para tanto, instaurar um sistema de signos.

Os signos estão para a ordem das naturezas compostas como a álgebra está para a ordem das naturezas simples.

Mas, na medida em que

as representações empíricas devem ser suscetíveis de se analisar como naturezas simples, vê-se que a taxinomia se reporta inteiramente à máthêsis;

em contrapartida, posto que a percepção das evidências é apenas um caso particular da representação em geral, pode-se dizer igualmente que a máthêsis não é mais do que um caso particular da taxinomia.

Do mesmo modo,

os signos que o próprio pensamento estabelece constituem como que uma álgebra das representações complexas;

e a álgebra, inversamente, é um método para conferir signos às naturezas simples e para operar sobre esses signos.

Tem-se, pois, a seguinte disposição: Mas não é tudo.

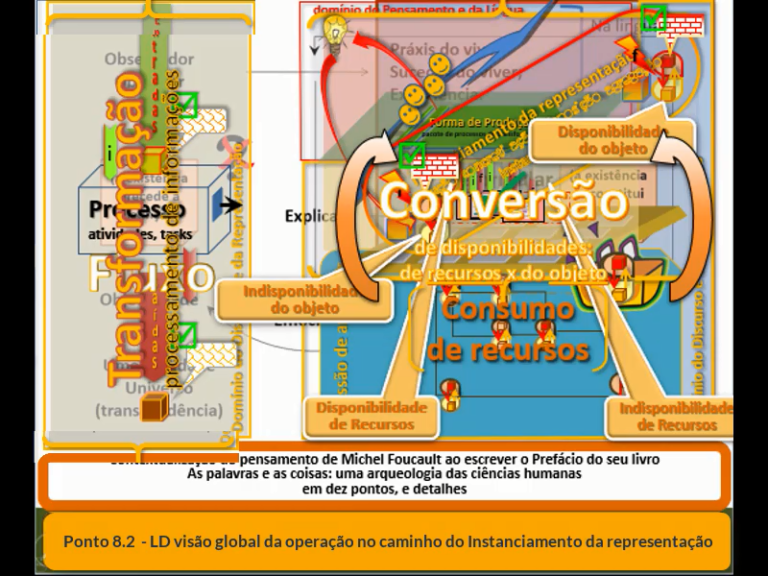

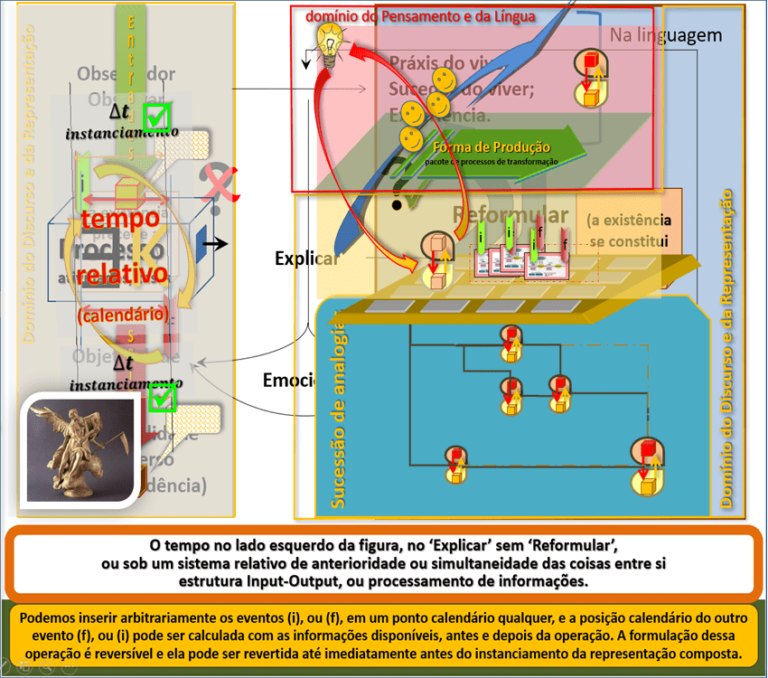

A taxinomia implica, ademais, um certo continuum das coisas (uma não-descontinuidade, uma plenitude do ser) e uma certa potência da imaginação, que faz aparecer o que não é, mas permite, por isso mesmo, trazer à luz o contínuo.

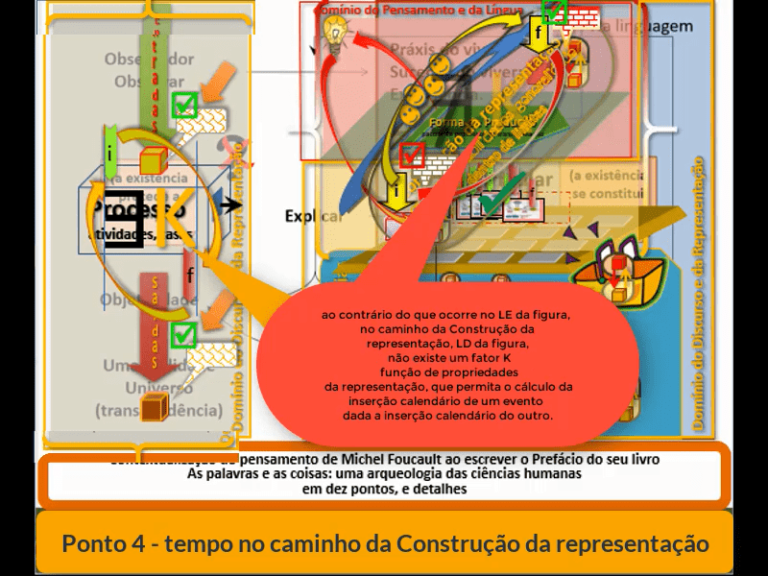

A possibilidade de uma ciência das ordens empíricas requer, pois, uma análise do conhecimento – análise que deverá mostrar de que modo a continuidade escondida (e como que confusa) do ser pode reconstituir-se através do liame temporal de representações descontínuas.

Daí a necessidade, sempre manifestada ao longo da idade clássica, de interrogar a origem dos conhecimentos. De fato, essas análises empíricas não se opõem ao projeto de uma máthêsis universal, como um ceticismo a um racionalismo; elas eram envolvidas nos requisitos de um saber que não se dá mais como experiência do Mesmo, mas como estabelecimento da Ordem.

Nas duas extremidades da epistémê clássica, tem-se, portanto

- uma máthêsis como ciência da ordem calculável

- e uma gênese como análise da constituição das ordens a partir de sequências empíricas.

De um lado, utilizam-se os símbolos das operações possíveis sobre identidades e diferenças;

de outro, analisam-se as marcas progressivamente depositadas pela semelhança das coisas e as recorrências da imaginação.

- Entre a máthêsis e a gênese estende-se a região dos signos – signos que atravessam todo o domínio da representação empírica, mas que jamais a transbordam.

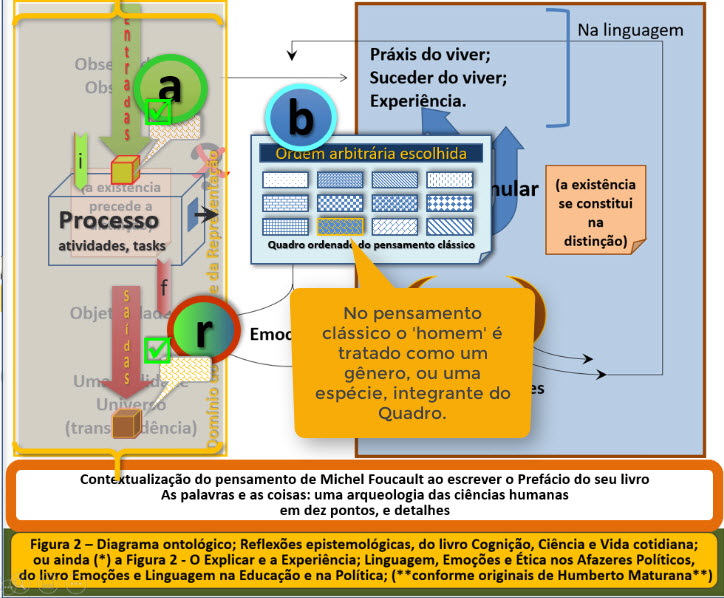

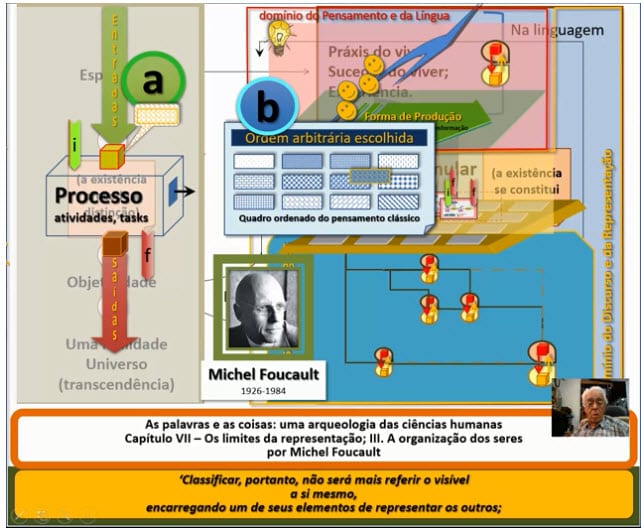

- Margeado pelo cálculo e pela gênese, está o espaço do quadro.

- Nesse saber, trata-se de afetar com um signo tudo o que pode nos oferecer nossa representação:

- percepções,

- pensamentos,

- desejos;

- esses signos devem valer como caracteres, isto é, articular o conjunto da representação em plagas distintas, separadas umas das outras por traços assinaláveis;

- autorizam, assim, o estabelecimento de um sistema simultâneo, segundo o qual as representações enunciam sua proximidade e seu afastamento, sua vizinhança e suas distâncias –

- portanto, a rede que,

- fora da cronologia,

- manifesta seu parentesco e restitui num espaço permanente suas relações de ordem.

- portanto, a rede que,

Por essa forma pode-se delinear o quadro das identidades e das diferenças.

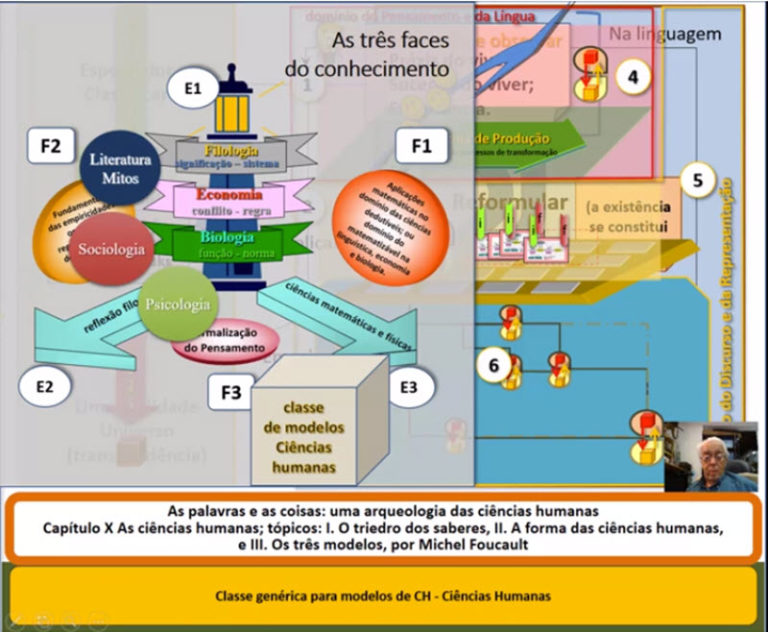

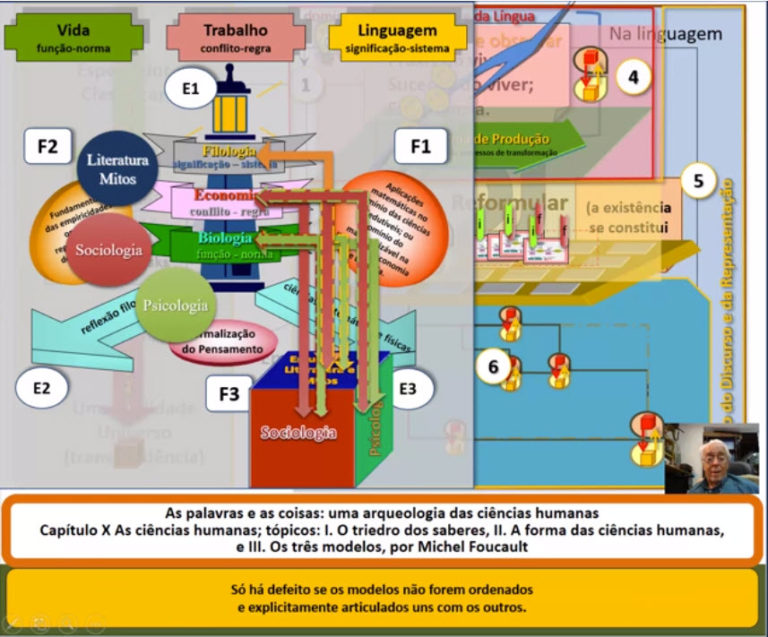

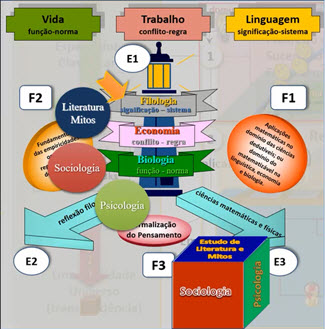

É nessa região que se encontra a história natural ciência dos caracteres que articulam a continuidade da natureza e sua imbricação.

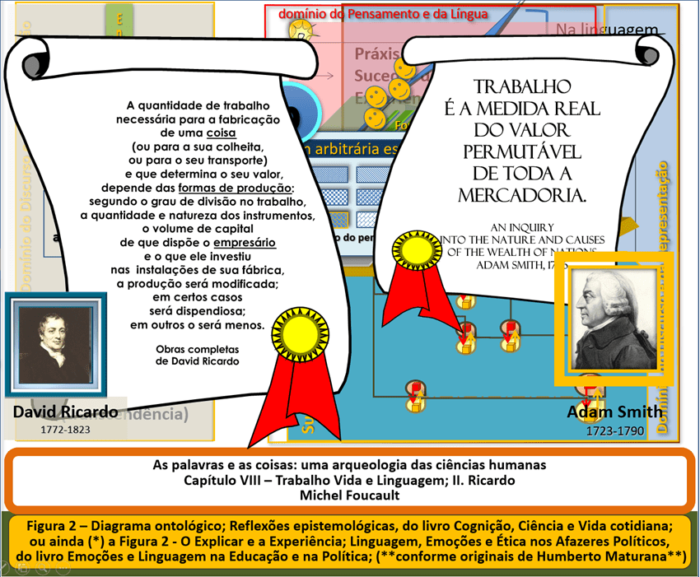

Nessa região também se encontra a teoria da moeda e do valor – ciência dos signos que autorizam a troca e permitem estabelecer equivalências entre as necessidades ou os desejos dos homens.

Aí, enfim, se aloja a Gramática geral, ciência dos signos pelos quais os homens reagrupam a singularidade de suas percepções e recortam o movimento contínuo de seus pensamentos.

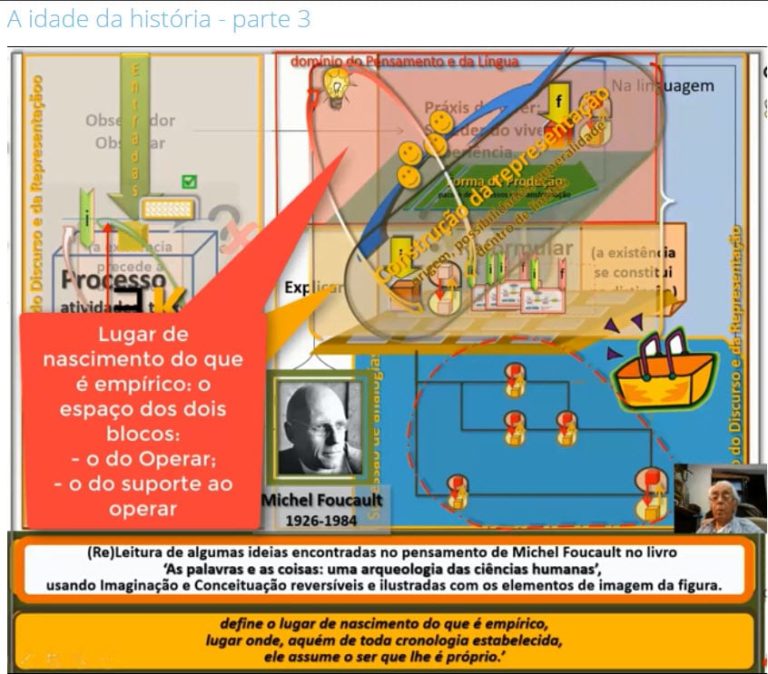

Apesar das suas diferenças, esses três domínios só existiram na idade clássica, na medida em que o espaço fundamental do quadro se instaurou entre

- o cálculo das igualdades

- e a gênese das representações.

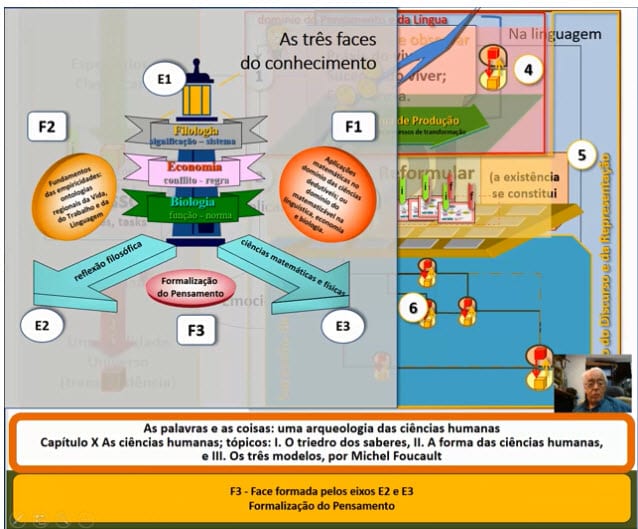

Vê-se que estas três noções –

- máthêsis,

- taxinomia,

- gênese

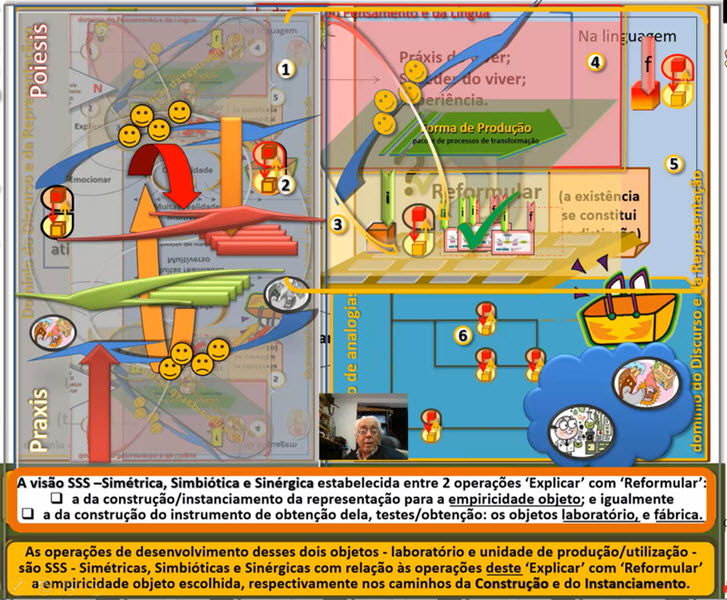

– designam menos domínios separados que uma rede sólida de interdependências que define a configuração geral do saber na época clássica.

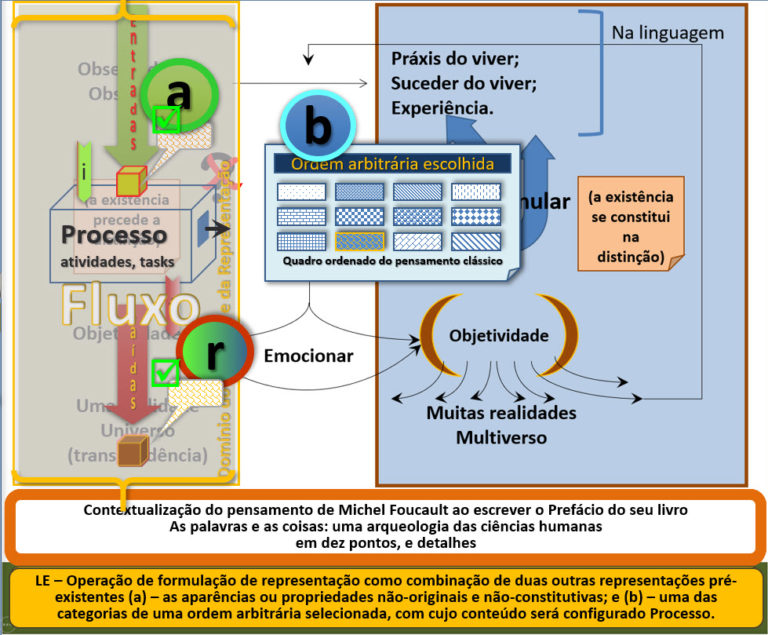

A taxinomia não se opõe à máthêsis: aloja-se nela e dela se distingue; pois ela também é uma ciência da ordem – uma máthêsis qualitativa.

Entendida, porém, no sentido estrito, a máthêsis é ciência das igualdades, portanto, das atribuições e dos juízos; é a ciência da verdade;

já a taxinomia trata das identidades e das diferenças; é a ciência das articulações e das classes; é o saber dos seres.

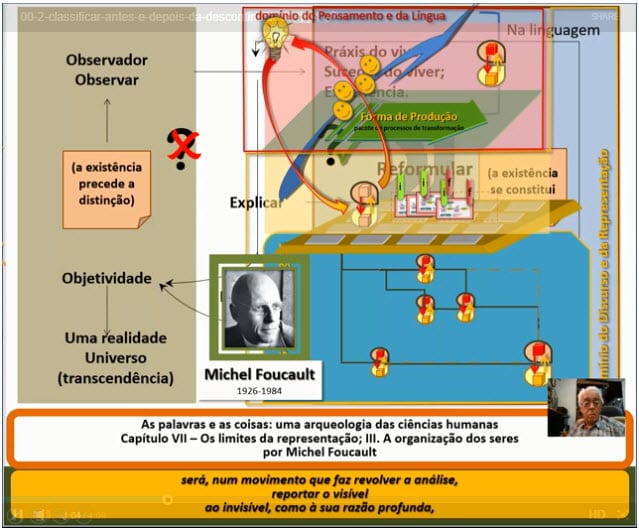

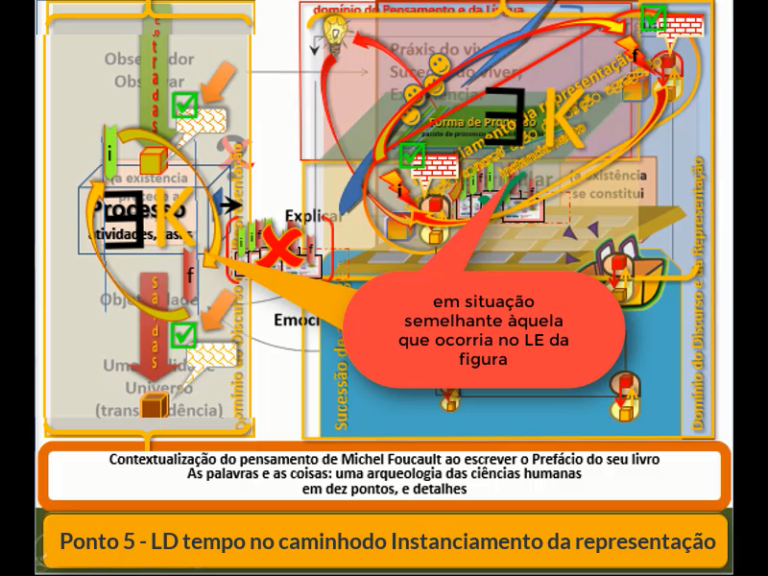

Da mesma forma, a gênese se aloja no interior da taxinomia, ou ao menos encontra nela sua possibilidade primeira.

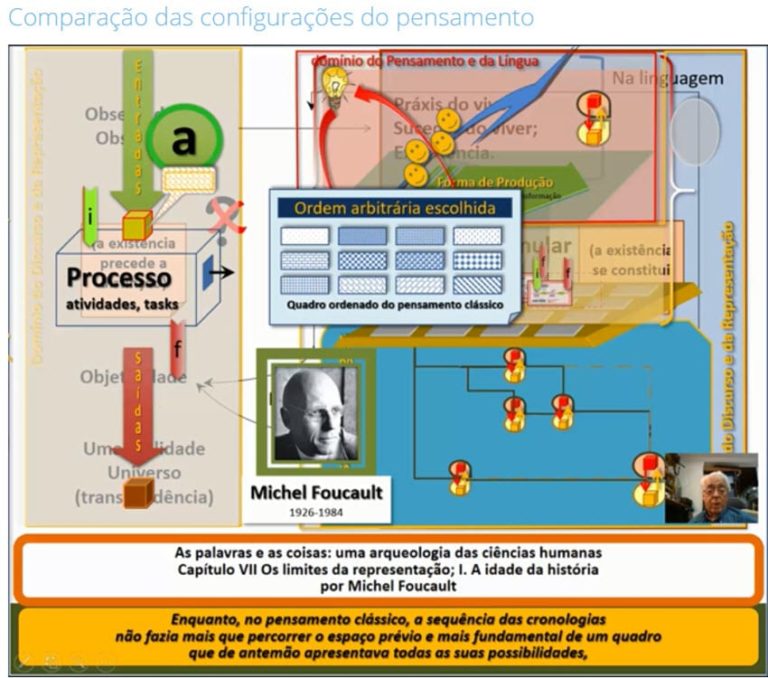

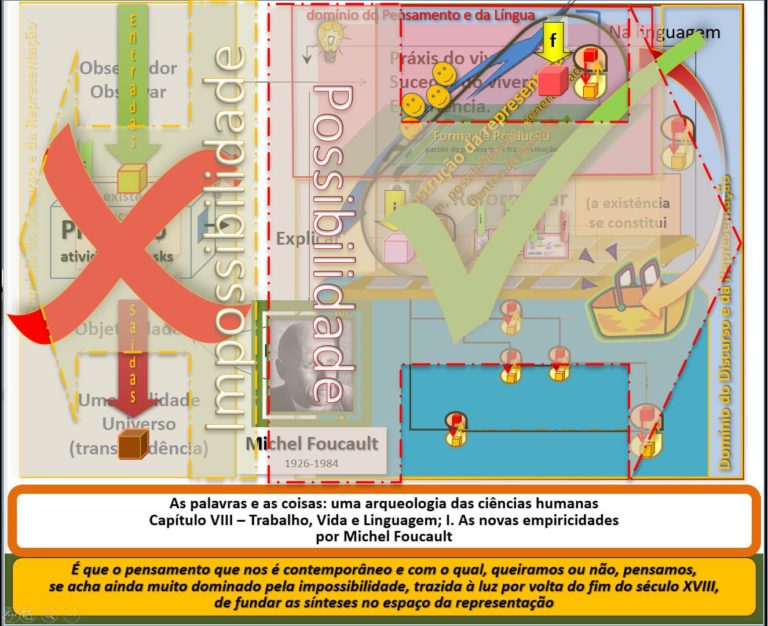

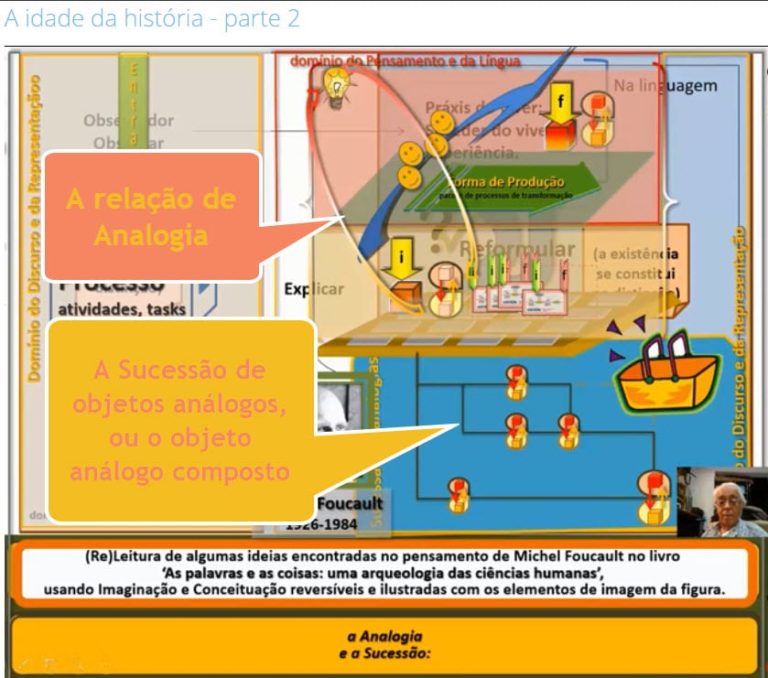

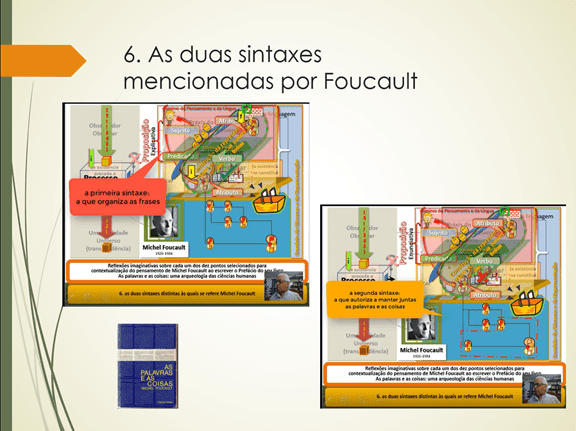

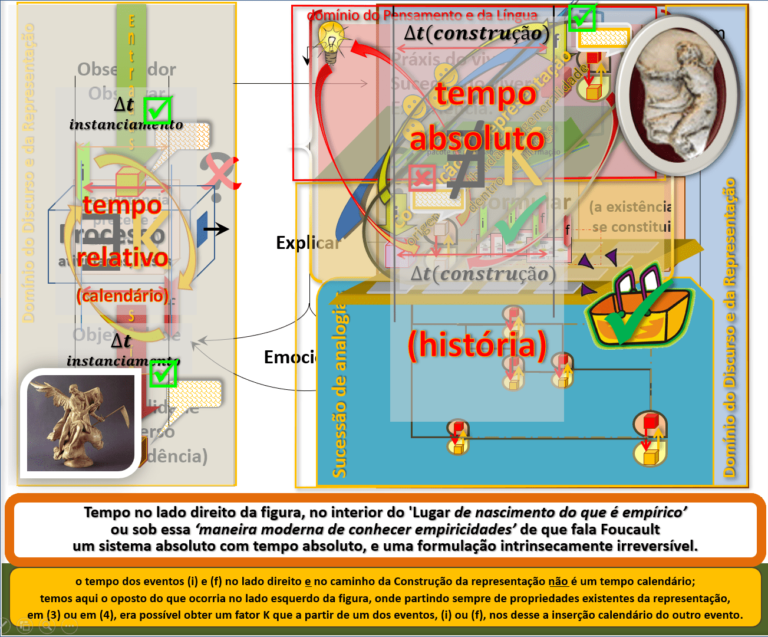

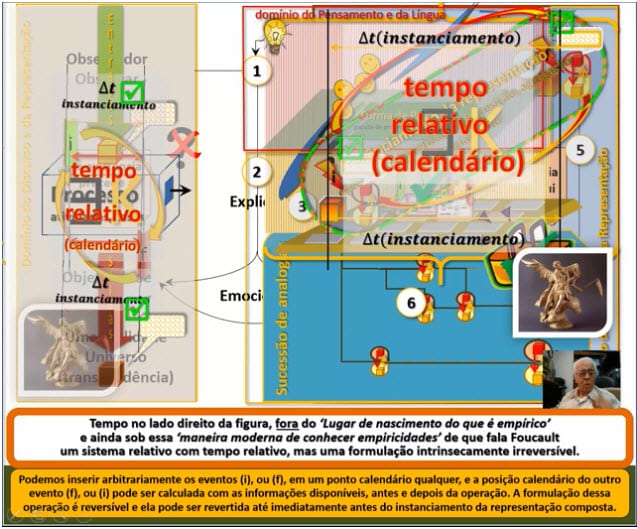

Mas a taxinomia estabelece o quadro das diferenças visíveis; a gênese supõe uma série sucessiva; uma trata os signos na sua simultaneidade espacial, como uma sintaxe; a outra os reparte num análogon do tempo, como uma cronologia.

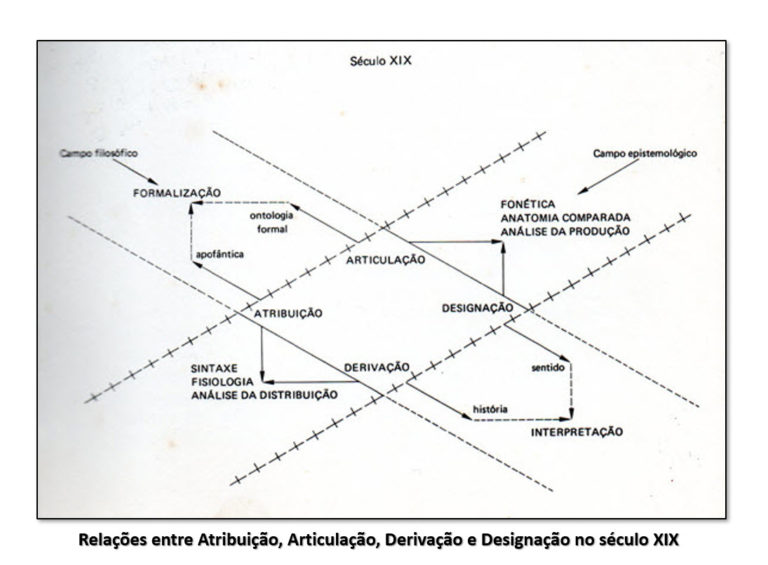

Em relação à máthêsis, a taxinomia funciona como uma ontologia em face de uma apofântica; em face da gênese, funciona como uma semiologia em face de uma história.

Ela define, pois, a lei geral dos seres e, ao mesmo tempo, as condições sob as quais é possível conhecê-los.

Daí o fato de que a teoria dos signos na época clássica tenha podido sustentar ao mesmo tempo

- uma ciência de feição dogmática que se apresentava como o conhecimento da própria natureza,

- e uma filosofia da representação que, no decurso do tempo, se tornou cada vez mais nominalista e cada vez mais cética.

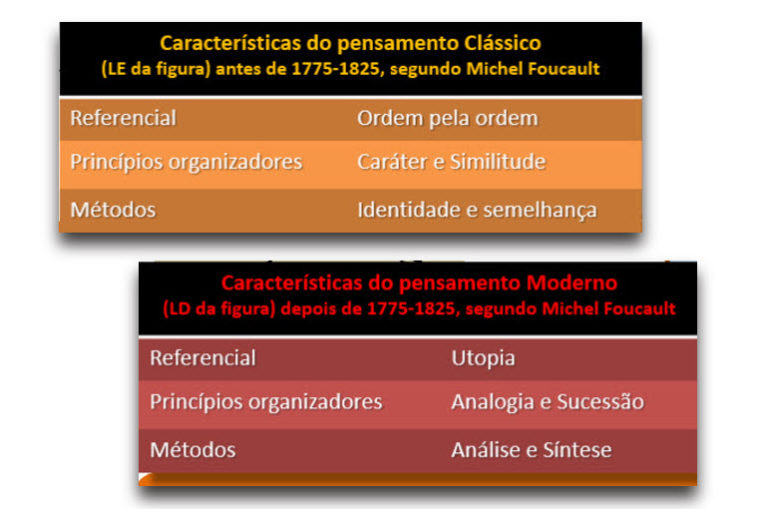

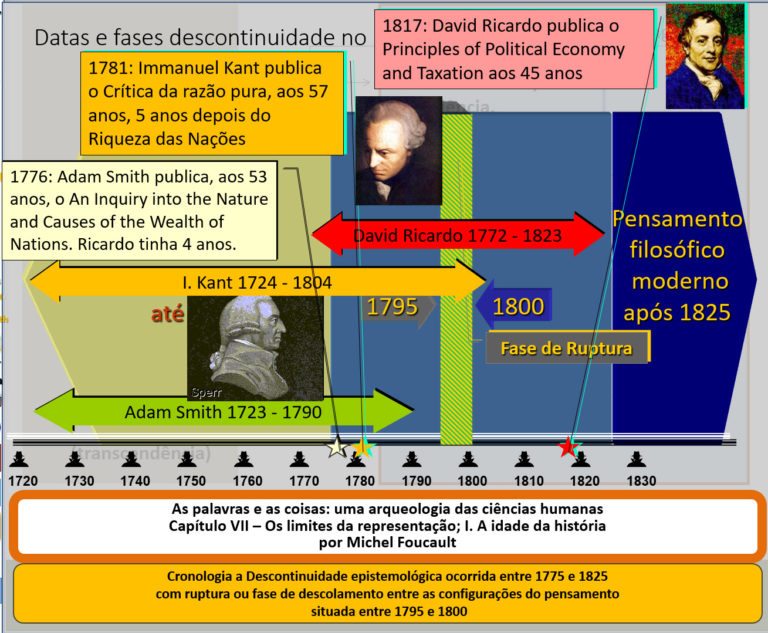

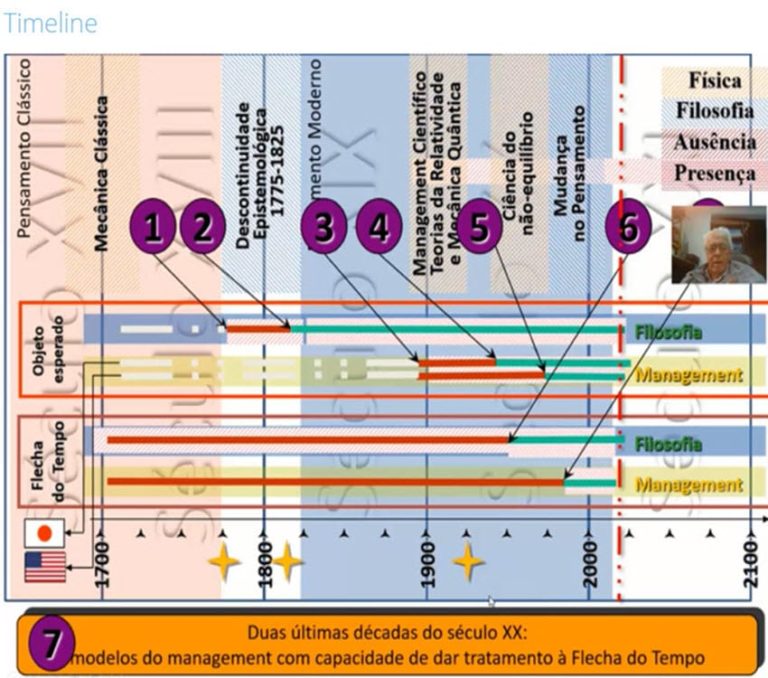

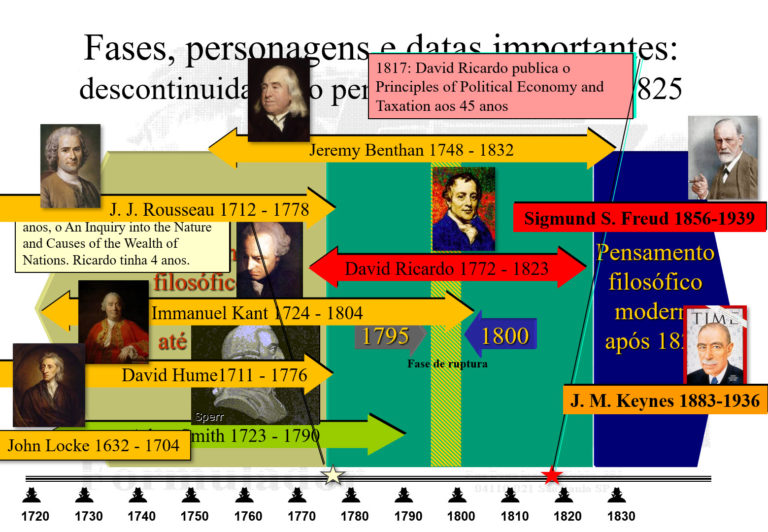

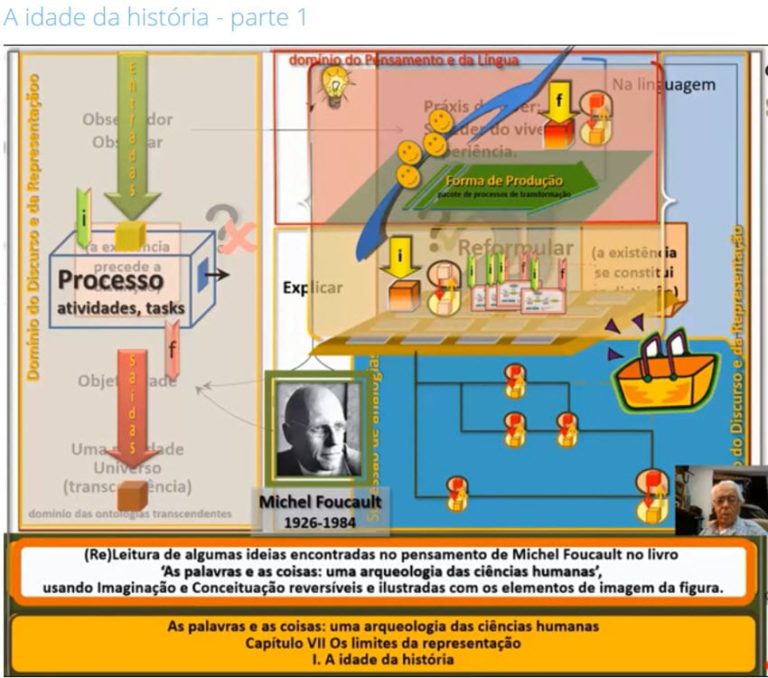

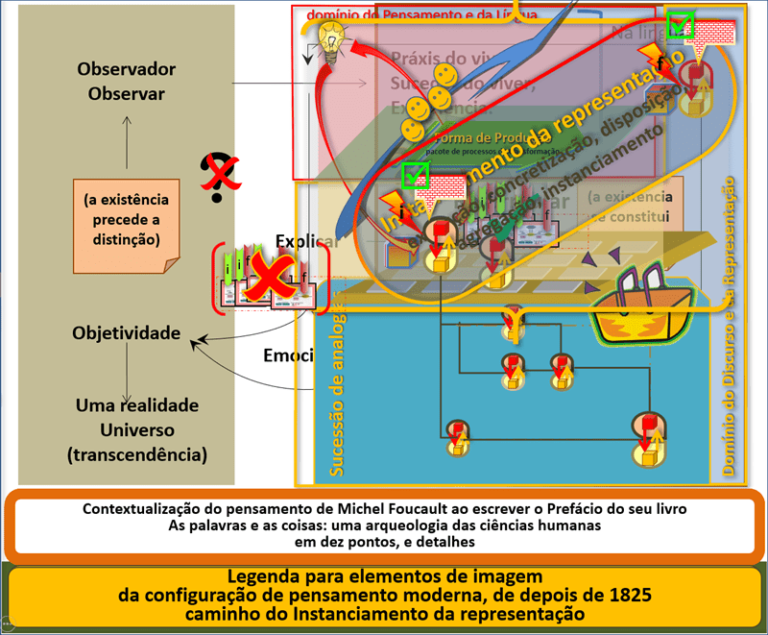

Daí também o fato de que semelhante disposição tenha desaparecido a ponto de as eras posteriores perderem até a memória de sua existência:

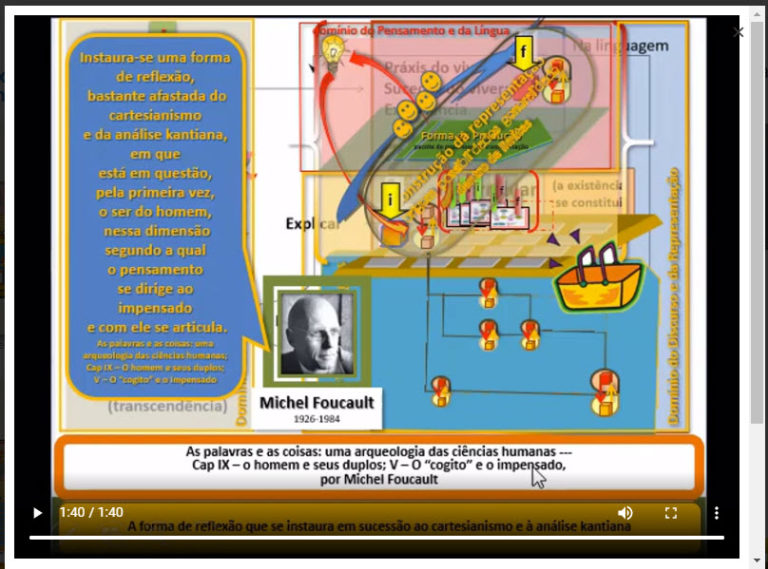

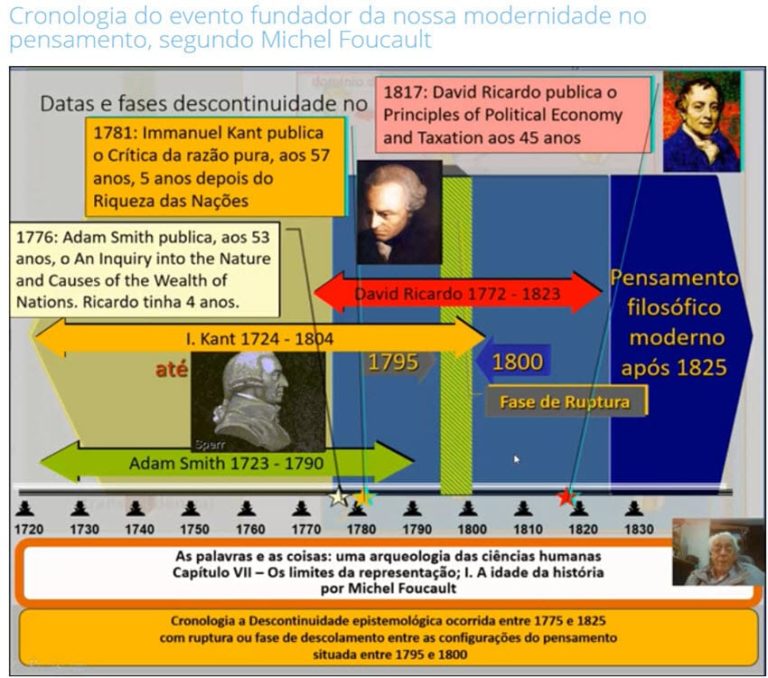

é que, após a crítica kantiana e tudo o que se passou na cultura ocidental do fim do século XVIII, uma divisão de um novo tipo se instaurou:

- de um lado, a máthêsis se reagrupou, constituindo uma apofântica e uma ontologia; é ela que até nossos dias reinou sobre as disciplinas formais;

- de outro lado, a história e a semiologia (esta absorvida, de resto, por aquela) se reuniram nessas disciplinas da interpretação que estenderam seu poder de Schleiermacher a Nietzsche e a Freud.

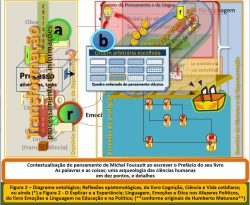

Em todo o caso, a epistémê clássica pode se definir, na sua mais geral disposição,

- pelo sistema articulado de uma máthêsis,

- de uma taxinomia

- e de uma análise genética.

As ciências trazem sempre consigo o projeto mesmo longínquo de uma exaustiva colocação em ordem: apontam sempre para a descoberta de elementos simples e de sua composição progressiva; e, no meio deles, elas formam quadro, exposição de conhecimentos, num sistema contemporâneo de si próprio.

O centro do saber, nos séculos XVII e XVIII, é o quadro. Quanto aos grandes debates que ocuparam a opinião, alojam- se muito naturalmente nas dobras dessa organização.

Pode-se perfeitamente escrever uma história do pensamento na época clássica, tomando esses debates como pontos de partida ou como temas. Mas não se fará então mais que a história das opiniões, isto é, das escolhas operadas segundo os indivíduos, os meios, os grupos sociais; e é todo um método de inquirição que está implicado.

Se se quiser empreender uma análise arqueológica do próprio saber, então não são esses debates célebres que devem servir de fio condutor e articular o propósito. É preciso reconstituir o sistema geral de pensamento, cuja rede, em sua positividade, toma possível um jogo de opiniões simultâneas e aparentemente contraditórias. É essa rede que define as condições de possibilidade de um debate ou de um problema, é ela a portadora da historicidade do saber.

Se o mundo ocidental debateu-se para saber se a vida era apenas movimento ou se a natureza era bastante ordenada para provar Deus, não é porque um problema fora aberto; é porque, após ter dispersado o círculo indefinido dos signos e das semelhanças, e antes de organizar as séries da causalidade e da história, a epistémê da cultura ocidental abriu um espaço em quadro que ela não cessou de percorrer desde as formas calculáveis da ordem até a análise das mais complexas representações.

E desse percurso, percebe-se o sulco na superfície histórica dos temas, dos debates, dos problemas e das preferências de opinião.

Os conhecimentos atravessaram de ponta a ponta um “espaço de saber” que havia sido disposto de uma só vez, no século XVII, e que só devia ser encerrado 150 anos mais tarde.

Desse espaço em quadro, cumpre empreender agora a análise, lá onde ele aparece sob sua mais clara forma, isto é,

- na teoria da linguagem,

- da classificação

- e da moeda.

Objetar-se-á talvez que o simples fato de querer analisar, ao mesmo tempo e num só movimento,

- a gramática geral,

- a história natural

- e a economia,

reportando-as a uma teoria geral dos signos e da representação, supõe uma questão que só pode vir de nosso século.

Sem dúvida, a idade clássica, não mais que qualquer outra cultura, pôde circunscrever ou nomear o sistema geral de seu saber. Mas esse sistema foi suficientemente constringente para que as formas visíveis dos conhecimentos nele esboçassem por si próprias os seus parentescos, como se os métodos, os conceitos, os tipos de análise, as experiências adquiridas, os espíritos e finalmente os próprios homens se tivessem deslocado ao sabor de uma rede fundamental que definia a unidade implícita mas inevitável do saber.

Desses deslocamentos, a história mostrou mil exemplos. Trajeto tantas vezes percorrido entre a teoria do conhecimento, a dos signos e a da gramática:

Port-Royal deu

- sua Gramática em complemento e como que em seqüência natural

- da sua Lógica,

- à qual se liga por uma comum análise dos signos;

Condillac, Destutt de Tracy, Gerando articularam, uma com outra, a decomposição do conhecimento em suas condições ou “elementos” e a reflexão sobre esses signos de que a linguagem só constitui a aplicação e o uso mais visíveis.

Trajeto também entre a análise da representação e dos signos e a da riqueza;

- Quesnay, o fisiocrata, escreveu um artigo “Evidência” para a Enciclopédia;

- Condillac e Destutt colocaram na linha de sua teoria do conhecimento e da linguagem a do comércio e da economia que tinha para eles valor de política e também de moral;

- sabe-se que Turgot escreveu o artigo “Etimologia” da Enciclopédia e o primeiro paralelo sistemático entre a moeda e as palavras;

- que Adam Smith escreveu, além de sua grande obra econômica, um ensaio sobre a origem das línguas.

Trajeto entre a teoria das classificações naturais e as da linguagem:

- Adanson não pretendeu somente criar uma nomenclatura ao mesmo tempo artificial e coerente no domínio da botânica; tinha em vista (e aplicou-a em parte) toda uma reorganização da escrita em função dos dados fonéticos da linguagem;

- Rousseau deixou, entre suas obras póstumas, elementos de botânica e um tratado sobre a origem das línguas.

Assim se delineava, como em pontilhado, a grande rede do saber empírico: a das ordens não-quantitativas.

E talvez a unidade recuada, mas insistente de uma Taxinomia universalis apareça com toda a clareza em Lineu, quando ele projeta encontrar, em todos os domínios concretos da natureza ou da sociedade, as mesmas distribuições e a mesma ordem(22).

O limite do saber seria a transparência perfeita das representações nos signos que as ordenam.

Comentários