Capítulo VII - Os limites da representação; tópico I. A idade da história

Os últimos anos do século XVIII são rompidos por uma descontinuidade simétrica àquela que, no começo do século XVII, cindira o pensamento do Renascimento;

então, as grandes figuras circulares em que se encerrava a similitude tinham-se deslocado e aberto para que o quadro das identidades pudesse desdobrar-se;

e esse quadro agora vai por sua vez desfazer-se,

alojando-se o saber num espaço novo.

Descontinuidade tão enigmática

em seu princípio, em seu primitivo despedaçamento,

quanto a que separa os círculos de Paracelso

da ordem cartesiana.

Donde vem bruscamente essa mobilidade inesperada das disposições epistemológicas, o desvio das positividades umas em relação às outras,

mais profundamente ainda

a alteração de seu modo de ser?

Como ocorre que o pensamento se desprenda daquelas plagas que habitava outrora –

gramática geral, história natural, riquezas

– e deixe oscilar no erro, na quimera, no não-saber aquilo mesmo que, menos de 20 anos antes, estava estabelecido e afirmado no espaço luminoso do conhecimento?

A que acontecimento ou a que lei obedecem essas mutações que fazem com que de súbito as coisas não sejam mais percebidas, descritas, enunciadas, caracterizadas, classificadas e’ sabidas do mesmo modo e que, no interstício das palavras ou sob sua transparência, não sejam mais as riquezas, os seres vivos, o discurso que se oferecem ao saber, mas seres radicalmente diferentes?

Se, para uma arqueologia do saber, essa abertura profunda na camada das continuidades deve ser analisada, e minuciosamente, não pode ser ela “explicada”, nem mesmo recolhida numa palavra única.

É um acontecimento radical que se reparte por toda a superfície visível do saber e cujos signos, abalos, efeitos, podem-se seguir passo a passo.

Somente o pensamento, assenhoreando-se de si mesmo na raiz de sua história, poderia fundar, sem nenhuma dúvida, o que foi, em si mesma, a verdade solitária desse acontecimento.

A arqueologia, essa, deve percorrer o acontecimento segundo sua disposição manifesta;

- ela dirá como as configurações próprias a cada positividade se modificaram

- (ela analisa por exemplo,

- para a gramática, o desaparecimento do papel maior atribuído ao nome e a importância nova dos sistemas de flexão;

- ou ainda, a subordinação, no ser vivo, do caráter à função);

- ela analisará a alteração dos seres empíricos que povoam as positividades

- (a substituição do discurso pelas línguas,

- das riquezas pela produção);

- estudará o deslocamento das positividades umas em relação às outras

- (por exemplo,

- a relação nova entre a biologia, as ciências da linguagem e a economia);

- enfim e sobretudo, mostrará que o espaço geral do saber não é mais

- o das identidades e das diferenças,

- o das ordens não-quantitativas,

- o de uma caracterização universal,

- de uma taxinomia geral,

- de uma máthêsis do não-mensurável,

- mas

- um espaço feito de organizações, isto é, de relações internas entre elementos, cujo conjunto assegura uma função;

- mostrará que essas organizações são descontínuas,

- que não formam, pois, um quadro de simultaneidades sem rupturas,

- mas que algumas são do mesmo nível

- enquanto outras traçam séries ou sequências lineares.

De sorte que se vêem surgir,

como princípios organizadores

desse espaço de empiricidades,

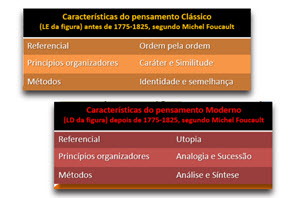

a Analogia e a Sucessão:

de uma organização a outra, o liame, com efeito,

não pode mais sera identidade de um ou vários elementos,

mas

a identidade da relação entre os elementos

(onde a visibilidade não tem mais papel)

e da função que asseguram;ademais, se porventura essas organizações se avizinham por efeito de uma densidade singularmente grande de analogias,

não é porque

ocupem localizações próximas num espaço de classificação,

mas sim porque

foram formadas uma ao mesmo tempo que a outra

e uma logo após a outrano devir das sucessões.

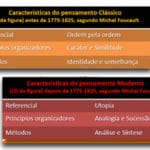

Enquanto, no pensamento clássico,

- a seqüência das cronologias não fazia mais que percorrer o espaço prévio e mais fundamental de um quadro que de antemão apresentava todas as suas possibilidades,

doravante

- as semelhanças contemporâneas e observáveis simultaneamente no espaço não serão mais que as formas depositadas e fixadas de uma sucessão que procede de analogia em analogia.

A ordem clássica

distribuía num espaço permanente as identidades e as diferenças não-quantitativas que separavam e uniam as coisas:

era essa a ordem que reinava soberanamente, mas a cada vez segundo formas e leis ligeiramente diferentes, sobre o discurso dos homens, o quadro dos seres naturais e a troca das riquezas.

A partir do século XIX,

a História vai desenrolar numa série temporal as analogias que aproximam umas das outras as organizações distintas.

É essa História que, progressivamente, imporá suas leis à análise da produção, à dos seres organizados, enfim, à dos grupos linguísticos.

- A História dá lugar às organizações analógicas,

- assim como a Ordem abria o caminho das identidades e das diferenças sucessivas.

Mas vê-se bem que

a História não deve ser aqui entendida como a coleta das sucessões de fatos, tais como se constituíram;

ela é o modo de ser fundamental das empiricidades, aquilo a partir de que elas são afirmadas, postas, dispostas e repartidas no espaço do saber para eventuais conhecimentos e para ciências possíveis.

Assim como a Ordem no pensamento clássico

- não era a harmonia visível das coisas, seu ajustamento, sua regularidade ou sua simetria constatados,

- mas o espaço próprio de seu ser e aquilo que, antes de todo conhecimento efetivo, as estabelecia no saber,

assim também a História, a partir do século XIX,

- define o lugar de nascimento do que é empírico, lugar onde, aquém de toda cronologia estabelecida, ele assume o ser que lhe é próprio.

É por isso certamente que tão cedo a História se dividiu, segundo um equívoco que sem dúvida não é possível vencer, entre

- uma ciência empírica dos acontecimentos

- e esse modo de ser radical que prescreve seu destino a todos os seres empíricos e a estes seres singulares que somos nós.

A História, como se sabe, é efetivamente a região mais erudita, mais informada, mais desperta, mais atravancada talvez de nossa memória; mas é igualmente a base a partir da qual todos os seres ganham existência e chegam à sua cintilação precária.

Modo de ser de tudo o que nos é dado na experiência, a História tornou-se assim o incontornável de nosso pensamento: no que, sem dúvida, não é tão diferente da Ordem clássica.

- Essa também podia ser estabelecida num saber organizado mas era mais fundamentalmente o espaço onde todo ser vinha ao conhecimento;

- e a metafisica clássica alojava-se precisamente nessa distância

- da Ordem à ordem,

- das classificações à Identidade,

- dos seres naturais à Natureza:

- em suma,

- da percepção (ou da imaginação) dos homens

- para com o entendimento e a vontade de Deus.

A filosofia do século XIX se alojará na distância

- da história à História,

- dos acontecimentos à Origem,

- da evolução ao primeiro dilaceramento da fonte,

- do esquecimento ao Retorno.

Portanto,

- ela só não será mais Metafisica na medida em que será Memória

- e, necessariamente, reconduzirá o pensamento à questão de saber o que é, para o pensamento, ter uma história.

Essa questão infatigavelmente acossará a filosofia, de Hegel a Nietzsche, e para além desses.

Não vejamos nisso o fim de uma reflexão filosófica autônoma, demasiado matinal e demasiado orgulhosa para se inclinar exclusivamente sobre o que foi dito antes dela e por outros; não tomemos isso como um pretexto para denunciar um pensamento impotente para manter-se de pé sozinho e sempre constrangido a enrolar-se a um pensamento já realizado.

Basta reconhecer aí uma filosofia

- já desprendida de certa metafisica, porque desligada do espaço da ordem,

- mas votada ao Tempo, ao seu fluxo, a seus retornos, porque presa ao modo de ser da História.

É preciso, porém, retomar, com um pouco mais de detalhe, ao que se passou na curva dos séculos XVIII e XIX:

- a essa mutação demasiado rapidamente desenhada da Ordem à História

- e à alteração fundamental dessas positividades que, durante quase um século e meio, deram lugar a tantos saberes vizinhos –

- análise das representações,

- gramática geral,

- história natural,

- reflexões sobre as riquezas

- e o comércio.

Como essas maneiras de ordenar a empiricidade que foram o discurso, o quadro, as trocas, se desvaneceram?

Em que outro espaço e segundo quais figuras as palavras, os seres, os objetos da necessidade tomaram lugar e se distribuíram uns em relação aos outros?

Que novo modo de ser devem ter recebido para que todas essas mudanças fossem possíveis e para que aparecessem, ao cabo de alguns anos apenas, esses saberes agora familiares a que chamamos, desde o século XIX, filologia, biologia, economia política?

Imaginamos facilmente que, se esses novos domínios foram definidos no século passado, é porque um pouco mais de objetividade no conhecimento, de exatidão na observação, de rigor no raciocínio, de organização na pesquisa e na informação cientifica – tudo isso ajudado, com um pouco de sorte ou de gênio, por algumas descobertas felizes, nos fez sair de uma idade pré-histórica em que o saber balbuciava ainda com a Gramática de Port-Royal, as classificações de Lineu e as teorias do comércio ou da agricultura.

Mas

- se, do ponto de vista da racionalidade dos conhecimentos, podemos realmente falar em pré-história,

- para as positividades só podemos falar em história.

E foi realmente necessário

um acontecimento fundamental

– um dos mais radicais, sem dúvida, que ocorreram na cultura ocidental,

para que se desfizesse

a positividade do saber clássico

e se constituísse uma positividade

de que, por certo, não saímos inteiramente.

Esse acontecimento, sem dúvida porque estamos ainda presos na sua abertura, nos escapa em grande parte.

Sua amplitude, as camadas profundas que atingiu, todas as positividades que ele pode subverter e recompor, a potência soberana que lhe permitiu atravessar, em alguns anos apenas, o espaço inteiro de nossa cultura, tudo isso só poderia ser estimado e medido ao termo de uma inquirição quase infinita que só concerniria, nem mais nem menos, ao ser mesmo de nossa modernidade.

- A constituição de tantas ciências positivas,

- o aparecimento da literatura,

- a volta da filosofia sobre seu próprio devir,

- a emergência da história

- ao mesmo tempo como saber

- e como modo de ser da empiricidade,

- não são mais que sinais de uma ruptura profunda.

Sinais dispersos no espaço do saber, pois que se deixam perceber na formação,

- aqui de uma filologia,

- ali de uma economia política,

- ali ainda de uma biologia.

Dispersão também na cronologia: certamente, o conjunto do fenômeno se situa entre datas facilmente assinaláveis

- (os pontos extremos são os anos 1775 e 1825);

- podem-se porém reconhecer, em cada um dos domínios estudados, duas fases sucessivas que se articulam uma à outra, mais ou menos por volta dos anos 1795-1800.

Na primeira dessas fases,

- o modo de ser fundamental das positividades não muda;

- as riquezas dos homens,

- as espécies da natureza,

- as palavras de que as línguas são povoadas

permanecem ainda o que eram na idade clássica:

- representações duplicadas – representações cujo papel consiste em designar representações, analisá Ias, decompô-Ias e compô-Ias, para fazer nelas surgir, com o sistema de suas identidades e de suas diferenças, o princípio geral de uma ordem.

É somente na segunda fase que as palavras, as classes e as riquezas adquirirão um modo de ser que não é mais compatível com o da representação.

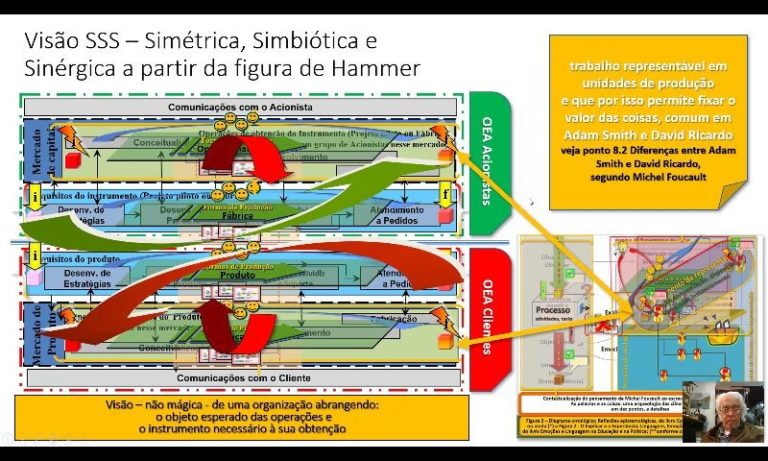

Em contra partida, o que se modifica muito cedo, desde as análises de Adam Smith, de A.-L. de Jussieu ou de Viq d’Azyr, na época de Jones ou de Anquetil- Duperron, é a configuração das positividades:

a maneira como, no interior de cada uma, os elementos representativos funcionam uns em relação aos outros, a maneira como asseguram seu duplo papel de designação e de articulação, como chegam, pelo jogo das comparações, a estabelecer uma ordem.

É essa primeira fase que será estudada no presente capítulo.

Comentários